車両

2022年6月28日 8:17 PM | 投稿者名: treasure

12mmホイホイを作っていくにあたり、簡単に運転できる試運転車輌が欲しくなりました。

ということで在庫品を漁ってみますと、BStB Ce2/2のダミー車体と、それに装着できる動力装置を掘り出すことができました。動力装置は16.5 mmゲージですので、これを12 mmゲージに改軌することにします。

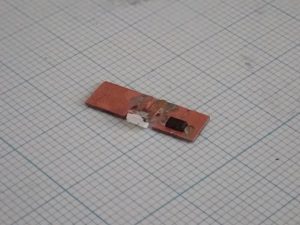

動力装置に取り付けられている車輪の幅は2.55 mmあり、12 mmゲージには充分ですが、フランジ高が0.8 mmと高く、フィリットが小さい、フランジ角度が大きい車輪でしたので、NMRA RP25 #88車輪と交換することにしました。交換作業に先立ち、バックツーバック10.3 mm、フランジ厚0.8 mmということで、トラックゲージの上側を利用して車輪用ゲージを拵えました。トラックゲージは先のものが不良でしたので、一旦切り落として作り直しました。

絶縁側車輪を抜いて、内径1.5 mm、外径2.0 mmの手持ちブッシュを使って軸径差を埋めようとしたのですが… ラベルとは異なり、車軸径は3/32インチ(約2.4 mm)でした。しょうがないので、新規に1.5→2.4 mmブッシュを買ってきました。今後はなるべく早く、改軌等の工作を進めねばなりません。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2022年1月14日 7:43 PM | 投稿者名: treasure

あけましておめでとうございます。SEPTA Kawasaki LRVの続きです。

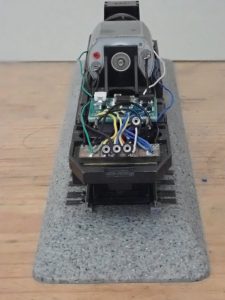

上回りと下回りを組み合わせてテストします。前面のヘッドライトとサブウェイライトはデコーダからの電流で無事、点灯することが確認されました。あと、サブウェイライトの光が漏れていますので、アセテートテープを貼って遮光しておくことにします。

テールライトも、交互点滅回路を経由したデコーダからの電流で点灯することを確認しました。室内灯も点灯することを確認しています。全LEDの点灯が確認されましたので、車体へLED基板を取り付ける際、ダメージはなかった様です。

あと残るディテールは、ダミーの連結器を残すのみですが、これを付けると収納時に引っ掛かったり、箱内で前後に詰めるクッションで押されて外れそうです。床板の塗装を剥がして金属地肌を出し、変性シリコーン系接着剤でがっちり固定する必要がありそうです。

さて、この段階でNCEのPower Cabで試運転している最中に惰行設定が利き過ぎている様に感じ、コントローラーのMOMENTUMボタンを押してみると、どうもデコーダの設定を書き換えにいった様で、テールライトの設定がおかしくなってしまいました。うーん、これは1回、デコーダをリセットする必要がありそうです……

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2021年12月1日 7:31 PM | 投稿者名: treasure

SEPTA Kawasaki LRVの電装も、ようやっと先が見えてきました。

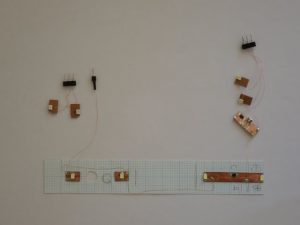

先の書き込みと前後しますが、LED基板の間と、基板とICソケットの間を、0.1 mmφのポリウレタン銅線マグネットワイヤ―で配線しました。AWG38相当で、資料によると、最大電流値は0.13 Aだそうです(ちなみに前回書いたAWG36のそれは0.21 A)。BowserのPCC等も、LEDへの配線は同程度のマグネットワイヤ―で為されています。DCCでは電圧が高いので、JNRの交流電化同様、電流はそれ相応に小さく、その辺も吟味してコードの太さを決めるべきなのでしょう。

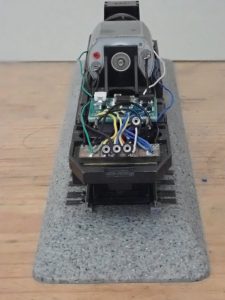

デコーダと交互点滅回路基板を固定しました。当初は、交互点滅回路基板の上にデコーダを載せる計画でしたが、色々成行きで、上下を入れ替えました。デコーダは、ドア側に寄せて、「TCATT」と称する熱伝導両面テープで、ヒートシンクとなるシャーシー上に貼付しました。少しでも放熱に寄与出来れば、ということです。交互点滅回路基板の裏側には、配線用のハンダ付パッド等が露出していますので、絶縁のため0.065 mm厚のポリエステルテープで覆った上で、4枚重ねにした0.8 mm厚の自動車外装用両面テープを、シャーシーとデコーダの隙間に貼って固定しました。どちらのテープも、基材(支持体)がなく、粘着剤のみで構成されており、きちんと寸法が決まらず、切り出しには苦労しました。

ちなみに、交互点滅回路基板上のICはNE555です。これはかつて、ポイント駆動用サーボモータ制御回路に使用したLMC555とほぼ同じICです。巷では、「オンオフ同時間の点滅は出来ない」ように噂されている様ですが、そういうことはない様です。

LED基板とICソケットで構成された車体側回路を、車体裏側に貼付しました。室内灯とサブウェイライトの基板は、普段遣いのニチバン・ナイスタックで、ヘッドライトとテールライト基板は、貼付面にチップLEDが突出しているため、その段差を埋める目的で、0.8 mm厚の自動車外装用両面テープで貼り付けました。天井の配線はぶらぶらしない様に、ポリエステルテープで天井に貼り付けました。

これでほぼ電装も目途が立ちました。あとは細かいお化粧直しや注油と、上下の合体を残すだけです。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2021年11月17日 9:25 PM | 投稿者名: treasure

SEPTA Kawasaki LRVの、電飾関係の配線を進めます。

配線中継用のPCBから車体LEDへの配線の途中には、ICソケットを挿入し、分解時の上下分離と、トラブル時の原因切り分けに備えます。写真は前部のICソケットで、中央が青(COMM+)、向かって左側が白(F0F-)、右側が緑(F1-)になっています。配線中継用PCBとICソケットの間は、AWG36相当の超極細PVC被覆付きワイヤーで配線しました。ソケットの中央を+、両端を-としたのは、プラグを指し間違えても、逆極性でのLED破壊がないように考えた結果です。fool proofということです。

こちらは後部のICソケットで、上に1個、下に3連のICソケットが見えます。上のものは紫(F2-)で、デコーダーから出ているリード線に直接ハンダ付されています。下のものは交互点滅回路基板(Ngineering製N8015)を経由したテールライト用配線(F0R-)で、中央が+、両端が-となっていて、これもfool proofを心掛けています。配線中継用のPCBから交互点滅回路基板までの配線は、交互点滅回路の消費電流が見通せなかったので、デコーダーに作り付けられていたワイヤーの廃品を流用しました。交互点滅回路基板とソケットの間は、前部と同様、超極細PVC被覆付きワイヤーで結線してあります。

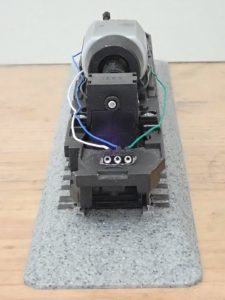

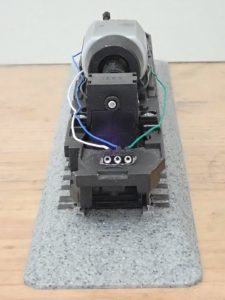

シャーシー上の配線が終了したので、ボディ側のLEDユニットを車体に取り付ける前に接続して試してみました。シャーシーはBachmann製の定置運転台の上に載せ、ブレーキを掛けた時のF0Rの挙動を含めて検証しました。ファンクションの出力電流でLED交互点滅回路をドライブ出来るのかが最後まで懸念点として残っていましたが(当該ボードのスペックにて、消費電流が見出せなかった為です)、全LEDの点灯が確認出来ました。写真では片方のテールライトの光量が小さく映っていますが、これは撮影タイミングによるものでして、実際には両方のLEDとも、同じ光量で交互点灯しています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2021年10月21日 7:54 PM | 投稿者名: treasure

SEPTA Kawasaki LRVの電装を進めています。

モーターとデコーダを車輌に積み込み、配線を済ませました。デコーダから伸びている紫色のリード線は、F2です。配線中継用のPCB基板の後側半分には、ドア側から、COMM(青)、F0R(黄)、F0F(白)、F1(緑)が割り振られていますので(前側半分は動力関係)、4×2からあぶれてしまったF2は、独立したICソケットで車体側の配線と接続することとしました。まぁこの辺のファンクション割当は、完成後落ち着いて、自動停止を含めてリマッピング(再設定)する必要があろうかと考えています。

配線が終了したら、間違いがないかどうか、デコーダのプログラミング(?)を試行してみます。まぁ実際は、内部のCV値をきちんと読み出せるかどうかのテストをしただけなのですが…… これでうまく読み出せたら、ここまでの配線に間違いはほぼないことを確認出来ますので、弊社ではルーティンとして実施しています。モーター配線の極性は適当でしたが(逆だったらCV29を逆行に設定するか、モーターへの配線を入れ替えでばOKという、安易な考えです)、50%の期待値乍ら合致致しました。「赤い箱」を使いましたので、ついでに試運転も行いまして、問題ないことを確認しました。

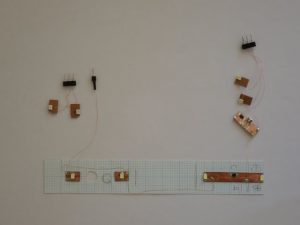

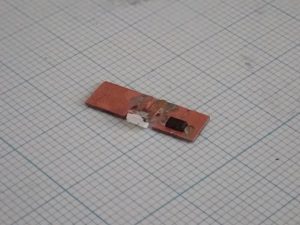

で、話は替わって、こちらがSubway Light(運転席上部のライトで、地上走行時は消灯しています)用の点灯ユニットです。前に、「1.6 mm厚PCBの断面にLEDを付けたらいけるんじゃね…」というアイデアがあったのですが、導光材の車内側が斜めになっていることを失念しておりまして、当初案はあえなく轟沈致しました。ということでこの様に、チップLEDを斜め上に向けることで何とかしようと考えております。LEDの右側に写っている素子は、5.6 mAのチップCRDです。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »