クラブ行事報告

2026年2月26日 6:28 PM | 投稿者名: treasure

2月22日に「中央区立月島区民館」において、ミニ運転会を開催しました。今回はいつもと異なり、幾つかののエンドレスを展開する方式としてみました。

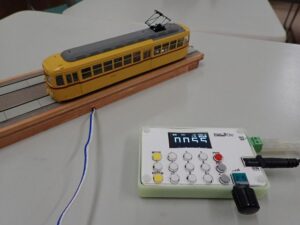

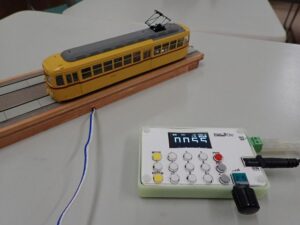

久しぶりに運転会に引っ張り出した、「都電ホイホイ」です。最近作った右亘りを使い、P.E.の市内電車を実物通りの右側通行で運転してみました。曲線部の舗装やり直しから全く運転していなかったので心配だったのですが、問題なく運転することが出来ました。走行させたP.E.106とP.E.159も、「都電ホイホイ」の半径180 mmカーブを通過することが確認できました。これで「出張運転」にも対応出来ることが確認されました。但し、ちょこちょこ集電不良で停まりましたので、もうちょっと調整が必要な様です。

もうひとつのエンドレスとして、STRV’s Studio製半径250 mm曲線を使ったエンドレスを仮設しました。半径130 mm曲線のエンドレスも展開してみましたが、こちらは流石に通過可能車輛が少なく、走行出来ることを確認した直後、半径250 mm曲線に組み替えてしまいました。制御についてはDCCのコマンドステーションを2つ準備するのが面倒、ということで、ここで述べた2エンドレスを並列に結線して同一制御、としてしまいました。各動力車を個別制御するDCCならではの「手抜き」です。

こちらで走らせたのはB&O鉄道のDockside、26′ Ore Car×2と短尺のCabooseです。いずれもGD鉄道のレタリングを纏っています。こちらはここ2~3年放置状態でしたが、問題なく走行してくれました。やはり、「重さは正義」といったところでしょうか。

この他にも、HOeのエンドレスも展開し、それを使って「鉄コレ」路面電車を走らせたりもしましたが、これについては項を改めることにしたいと思います。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年12月17日 6:10 AM | 投稿者名: treasure

12月14日に「中央区立月島区民館」において、忘年工作会を開催しました。生憎の雨でしたが、何とか開催することが出来ました。

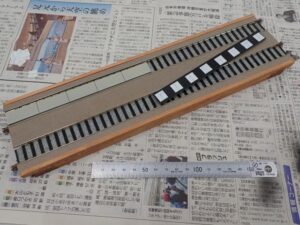

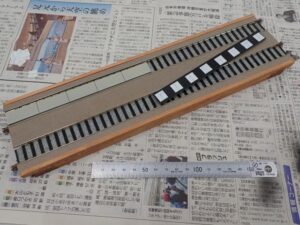

弊社のプロジェクトは、先述したSTRV’s Studio製小半径曲線の組立です。写真に写っている鋏(やっとこ)でユニトラック旧製品からレールを抜き、ベンダーで曲率を調整し、鑢(やすり)でレール先端を尖らせてから新しい道床に挿入し、余長を糸鋸で切断して完成です。午前中に250R45°4本と130R45°2本しか出来なかったので完遂が危ぶまれましたが、何とか各8本を組み立てることが出来ました。

Yさんのプロジェクトは、モジュールの検討です。軌間16.5 mm、13 mm、12 mmの軌框を前に構成を検討しています。三線軌条は16.5 mmと13 mmで、枕木高をユニトラックの高さと合致させた既製品、とのことでした。

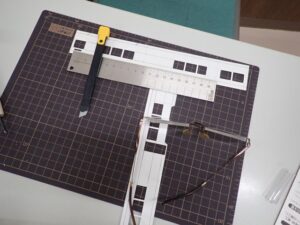

Sさんのプロジェクトは、筑豊電鉄の3000型をペーパーで作ろう、というものです。

工作会終了後は、月島のもんじゃ屋で例年通り忘年会を開催し、お開きとなりました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年10月14日 5:58 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

準備日(10/11)午前終了時の状況です。今年は会員諸氏の出足が早く、午前中に線路の配置とDCC機材の設置配線が終了しました。で、午後は準備日ではありますが、持ってきたアメリカ型路面電車を運転して楽しみました。運転したのはMSRの952号車、PEの159号車と106号車です。106号車は完成直後で未だ「慣らし」が充分ではありませんでしたが、徐々に調子が出てきました。但し、前照灯から室内への「光漏れ」がちょっと酷い状況です。合運終了後に内側から黒色アセテートテープを貼って遮光することにします。

合運当日は都電を複数運転し、統一感を演出してみました。走ったのは5501(ムサシノモデル)、6000形(MODEMO改)、7500形と8000形(いずれもトラムウェイ)の4輌、加えて乙2(自作)を車庫のストラクチャー扱いで展示しました。複数運転しますと、1輌を手放しで走らせ、その隙間を各停で運転する等の運転操作が楽しめ、いいものです。

今年、これまでのセットに追加したDCC機材です。修理が完了したUT1は5501の専属という恰好で長時間使用してみましたが、問題なく運用できることが確認されました。DT300も持参したのですが、出番がありませんでした。しかしこうやって書いてみますと、機材が古いですなぁ… まぁ問題なく使えていますので「良し」としましょう。

あと、LocoNetにスロットルを接続する助けにと、RJ12規格の分岐コネクターと延長コネクターを新調して持っていきました。今回は何故かスロットルが多く、役に立ちました。特に分岐コネクターは中国からの発送で、到着は10/9でしたので滑り込みで間に合いました。

カテゴリー:DCC, クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2025年9月24日 6:51 PM | 投稿者名: treasure

9月21日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。いつも通り、10月に開催されます関東合運への予行を兼ねての運転会です。

今回の配置はリバースループ×3の構成です。複線ですので、対行配線にすればリバースなしでも運転できるのですが、使用した片亘り線が対行配線不可だったため、リバース区間×3という凶悪な配線(経験上、手動切替ではほぼ運転不能)となりました。これでも支障なく自由自在に運転できるのは、リバース区間の自動切替が可能なDCCの強みでしょう。交換したMRC製のAuto Reverse Moduleも異常なく動作してくれました。古い製品なので、ちょっと電流を喰うのは致し方ないところでしょう。

今回の制御機器です。いつも通りDigitraxのDB150をコマンドステーション+メインブースターに、KATOのD101とDigitraxのUT4をスロットルとして使用しました。KATOのD101に内蔵されているブースターは、絶縁ジョイナーの不足により、ヤード部分を別給電にできなかったため使用しませんでした。結果として車輛運転中にヤード内のポイントが転換不能になりました。うーん、本番では絶縁ジョイナーを忘れない様注意しなければなりません。あとはDCC Specialties製の電流電圧系にユニトラック用フィーダーを接続したものをメインブースター出力に挿入してあります。これがあると電流値を監視することができ、トラブル時の問題解決が容易になります。今回もリバース区間の入口出口の双方を車輛が同時に踏んでショートした際、原因追及に威力を発揮してくれました。

弊社からの参加車輛です。やはり3輌では寂しいですねぇ… 本番の関東会運では持参するユニトラックを整理して運搬スペースを空け、持参車両数を増やそうと思うのですが、スロットルも増やしたいので、それとの兼ね合いになりそうです。

同時に開催しました2025年度総会も何とか終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年5月20日 6:06 AM | 投稿者名: treasure

5月18日に「中央区立月島区民館」において、工作会を開催しました。今回の工作会は珍しく、「都電」というテーマを決めて実施しました。

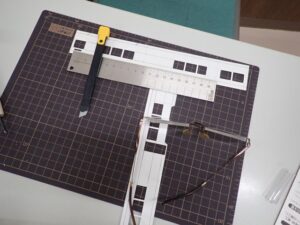

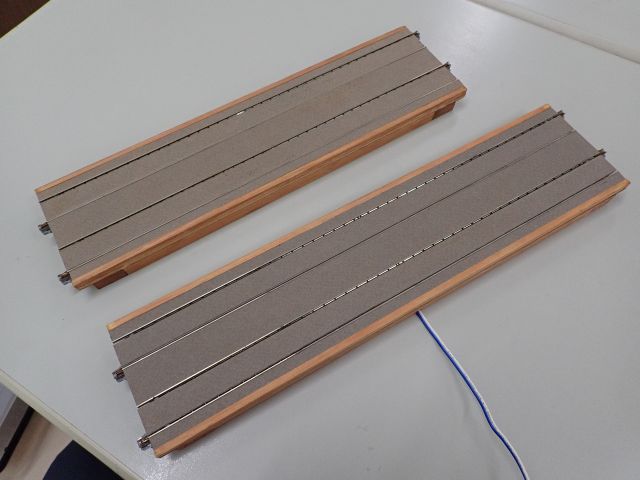

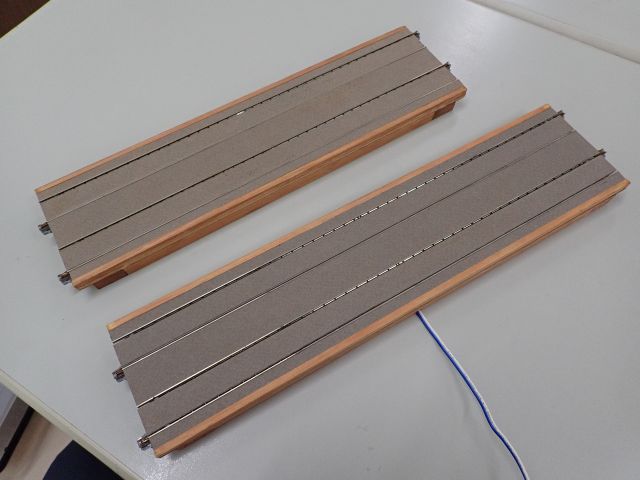

弊社のプロジェクトは、都電ホイホイ直線部の中敷交換です。対象となるのは、直線332 mm都電ホイホイと直線300 mm都電ホイホイの2つです。

従来の中敷をジョイナー部端面より、どこかで拾った0.6 mm厚の3 mm幅鉄帯材を差し込んで、だましだまし両面テープを剥がして剥離した後、新たな中敷を両面テープで固着しました。前回のカーブ部は13.4 mm幅2枚と12.8 mm幅2枚の4枚重ね(下2枚が狭い)でしたが、今回の直線部は13.4 mm幅3枚と14.4 mm幅1枚の4枚重ね(下1枚が広い)としました。これは、使用した枕木の違い(曲線部はPECO製、直線部はユニトラック)を反映したためです。

続いて、ここ10年以上休車状態だった都電5501の状態を確認しました。かなり昔にDigitrax社製DN140デコーダを積んでDCC化したものです。10年以上通電してこなかったので、DCCデコーダは駄目になっているものと覚悟していたのですが、「DSairLite」を使用してアドレスを探査してみますと、無事「55」というアドレス(旧いデコーダなので、4桁非対応です)が読み出せました。試運転してみますと問題なく走行できる様でしたので、後日車輪踏面の研磨と注油を行って現役復帰させることとしました。

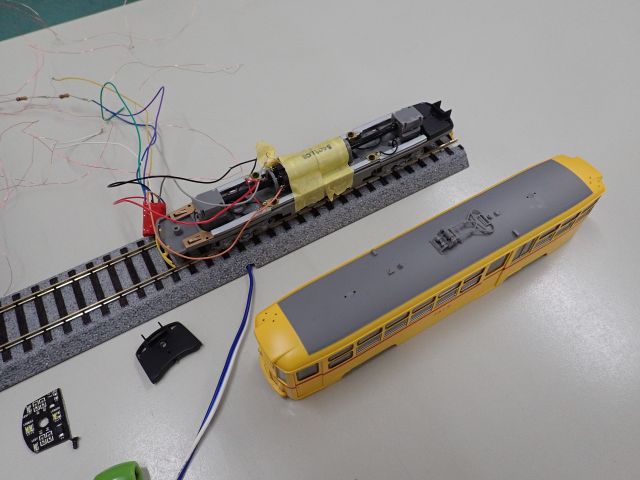

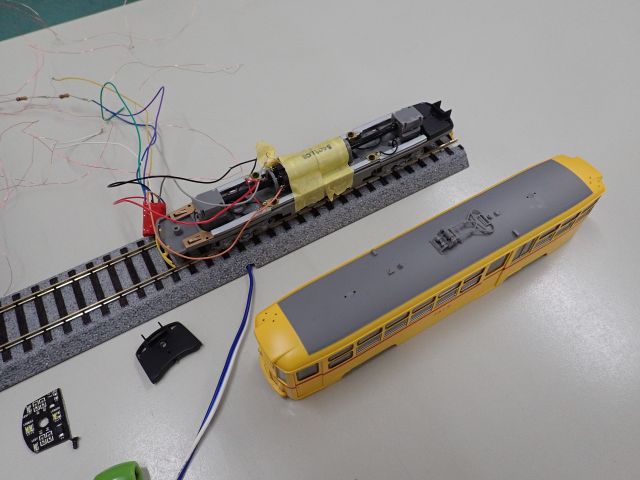

最後は、ずっと死蔵してきた都電6501の状態確認です。購入直後にアナログ制御で簡単に試運転しただけで、DCC化も未了でしたが、上下を分離してDCC化する方法を探りました。そうするとどうも、動力台車右側の集電ブラシが不良だった様子です。これについてはインポーター(ムサシノモデル)に相談しようと思っていますが、旧い製品でかつ自社製造ではないので部品が出ない可能性は高いです。そうしますと何とか自力で補修しなければならない訳ですので、方法を考えている最中です。DCC化は、モーター周りの開口部に電線が通すことが出来れば(DCCでの線路電圧とモーターへの電圧はアナログ制御と比べて高いので、かなり細い電線でも大丈夫なことは確認済みです)何とかなりそうです。

あと、床板が余りにタイトで、容易に付け外しできませんでしたので、引っ掛かる部分をヤスリで削り落としたり滑らかにしたりして、何とか問題なく着脱出来る様にしました。ここは後日、タッチアップしておくことが必要でしょう。

Yさんの「トラムウェイ製都電DCC化プロジェクト」は、8000型から7500型に移って進行中です。トラムウェイ製都電は弊社にも在籍していますので、この機会に配線を覗かせて頂きました。集電・動力関係はラグ板から電線で配線されていて、容易にDCC化出来そうです。反面ライトユニットは表面実装PCBで、一筋縄では行きそうもありません。おなけにこの基板、7000/8000型と7500型共用で、LED実装位置で作り分けている様なので、猶更です。

あと写真を撮り忘れましたが、SさんはMODEMOの都電7000型プラキットを組み立てておられました。

路面関係はちょっと他のプロジェクトにかまけてここ2ヶ月程低調でしたが、久しぶりに刺激を頂けて幸いでした。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事