【工作会】開催しました

2025年5月20日 6:06 AM | 投稿者名: treasure

5月18日に「中央区立月島区民館」において、工作会を開催しました。今回の工作会は珍しく、「都電」というテーマを決めて実施しました。

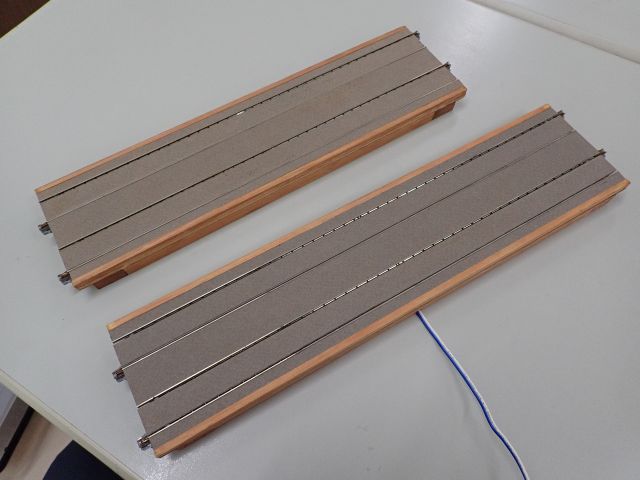

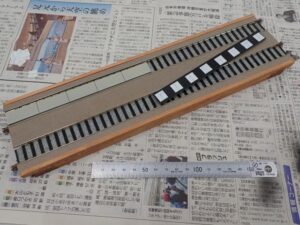

弊社のプロジェクトは、都電ホイホイ直線部の中敷交換です。対象となるのは、直線332 mm都電ホイホイと直線300 mm都電ホイホイの2つです。

従来の中敷をジョイナー部端面より、どこかで拾った0.6 mm厚の3 mm幅鉄帯材を差し込んで、だましだまし両面テープを剥がして剥離した後、新たな中敷を両面テープで固着しました。前回のカーブ部は13.4 mm幅2枚と12.8 mm幅2枚の4枚重ね(下2枚が狭い)でしたが、今回の直線部は13.4 mm幅3枚と14.4 mm幅1枚の4枚重ね(下1枚が広い)としました。これは、使用した枕木の違い(曲線部はPECO製、直線部はユニトラック)を反映したためです。

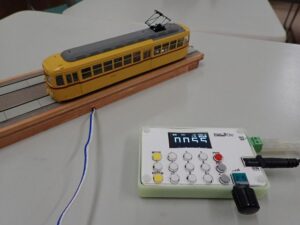

続いて、ここ10年以上休車状態だった都電5501の状態を確認しました。かなり昔にDigitrax社製DN140デコーダを積んでDCC化したものです。10年以上通電してこなかったので、DCCデコーダは駄目になっているものと覚悟していたのですが、「DSairLite」を使用してアドレスを探査してみますと、無事「55」というアドレス(旧いデコーダなので、4桁非対応です)が読み出せました。試運転してみますと問題なく走行できる様でしたので、後日車輪踏面の研磨と注油を行って現役復帰させることとしました。

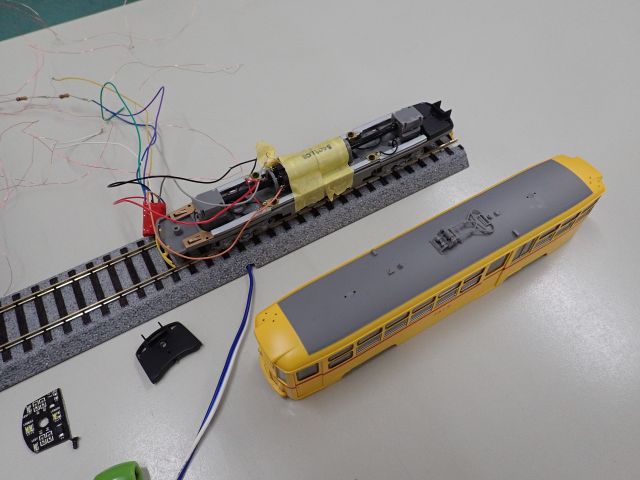

最後は、ずっと死蔵してきた都電6501の状態確認です。購入直後にアナログ制御で簡単に試運転しただけで、DCC化も未了でしたが、上下を分離してDCC化する方法を探りました。そうするとどうも、動力台車右側の集電ブラシが不良だった様子です。これについてはインポーター(ムサシノモデル)に相談しようと思っていますが、旧い製品でかつ自社製造ではないので部品が出ない可能性は高いです。そうしますと何とか自力で補修しなければならない訳ですので、方法を考えている最中です。DCC化は、モーター周りの開口部に電線が通すことが出来れば(DCCでの線路電圧とモーターへの電圧はアナログ制御と比べて高いので、かなり細い電線でも大丈夫なことは確認済みです)何とかなりそうです。

あと、床板が余りにタイトで、容易に付け外しできませんでしたので、引っ掛かる部分をヤスリで削り落としたり滑らかにしたりして、何とか問題なく着脱出来る様にしました。ここは後日、タッチアップしておくことが必要でしょう。

Yさんの「トラムウェイ製都電DCC化プロジェクト」は、8000型から7500型に移って進行中です。トラムウェイ製都電は弊社にも在籍していますので、この機会に配線を覗かせて頂きました。集電・動力関係はラグ板から電線で配線されていて、容易にDCC化出来そうです。反面ライトユニットは表面実装PCBで、一筋縄では行きそうもありません。おなけにこの基板、7000/8000型と7500型共用で、LED実装位置で作り分けている様なので、猶更です。

あと写真を撮り忘れましたが、SさんはMODEMOの都電7000型プラキットを組み立てておられました。

路面関係はちょっと他のプロジェクトにかまけてここ2ヶ月程低調でしたが、久しぶりに刺激を頂けて幸いでした。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 車両 | コメント(0)

コメントフィード

トラックバックURL: http://jp-mtcc.com/wp-trackback.php?p=4666