ホイホイ・MTCC規格モジュール

2025年10月1日 11:49 AM | 投稿者名: treasure

都電右亘りホイホイの舗装を続け、完成へと持ち込みます。

線路外側部分にも学校教育工作用紙を2枚重ねにした下敷きを作り、更にその上にマーメイド紙を貼ってからそれぞれの位置に固定します。固定にはいつもの通り、ニチバンのナイスタック(一般タイプ)を用いました。

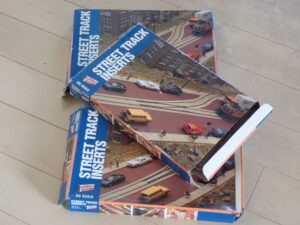

長さを合わせたWalthersのStreet Track Insert Setをこれまで同様、TAMIYAのLP-75「バフ」とLP-4「フラットホワイト」を凡そ1:1に混合したもので塗装しました。プラ製品であり、同系統色の材料でモールドされていますので、サーフェイサーによる下塗りは省略しました。

塗装を済ませた中敷をレール間に接着します。以前は接着にボンド木工用を使用したのですが、今回はKATOが輸入しているGlue ‘n’ Glazeを使用してみました。主成分はエチレン酢酸ビニルですから、MRの製品紹介で推奨された「white glue」の範疇かと思いますのでこれにしてみました。

ということでまぁ何とか、都電ホイホイ右亘りが完成しました。これでアメリカ型路面電車も本来のスタイルで運転することができる様になりました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年9月10日 7:38 PM | 投稿者名: treasure

軌框を敷いた都電右亘りホイホイの工作を続けます。

スプリングポイントの復元バネを0.5 mm径のスプリング用ステンレス線で作ります。過去に書いた様に、スプリングの長さをできるだけ長くとるのがコツです。またスプリングは、中央辺りで360°曲げてループを作り、そことスプリング先端を木ネジで止めると効果的に止められます。スプリングの材質と線径は、過去の実績に従いました。

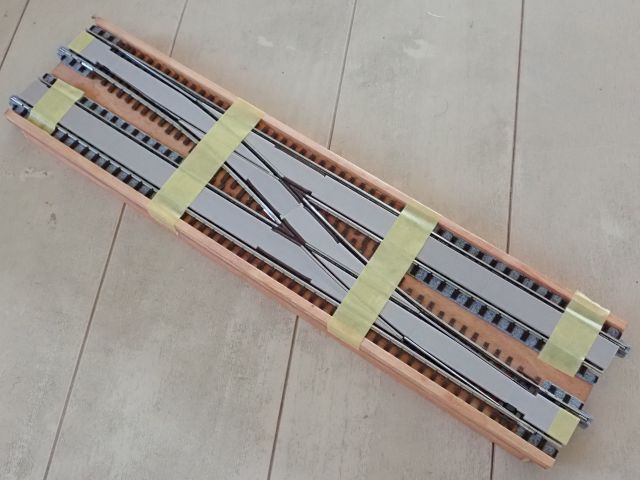

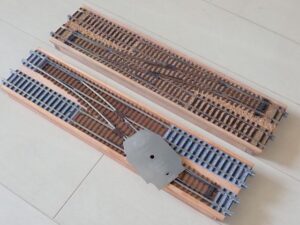

続いて線路の中敷となるWalthersのStreet Track Insert Setの長さを調整します。長さと直角に注意して一歩一歩擦り合わせます。写真は、長さを調整したStreet Track Insertを仮止めして様子をみているところです。

線路間舗装の下敷きを作ります。100均等でも売っている0.5 mm厚程の学校教育工作用紙を2枚重ねにして寸法を整え、その上にマーメイド紙を貼って舗装を表現します。工作用紙は接着面にTitebondを塗って厚手のシナベニアに挟み、上から錘で圧着して反りを防止します。マーメイド紙は発泡スチロール用接着剤を使って接着しました。発泡スチロール用接着剤は主成分が酢酸ビニル樹脂、溶剤がエタノールとアセトンですので、紙を伸ばす心配が小さいので愛用しています。昔、同じ酢酸ビニル樹脂ですが、水性エマルジョン系接着剤を使って表層のマーメイド紙を貼ったところ、盛大に反ってやり直しになったことがありますので用心しています。マーメイド紙の色調はここに書いた通り、「グレー2」です。写真に写っている部分は、両横を枕木で支えられていますし、線路外側の部分は完全に枕木上ですので、これで充分という判断です。

弊社プロジェクトにしては珍しく、3ヶ月程で完成しそうです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年8月25日 6:42 PM | 投稿者名: treasure

クラブ運転会と関東合運に備えて、ラケット型リバースループを修繕しました。

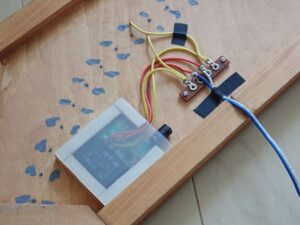

q型リバースループでは、線路交差部にDual Frog Juicerを仕込み、フログ部分の極性切替とリバースループ内の極性切替を行っていますが、ラケット型リバースループでは線路は交差していませんので、カーブ途中に極性切替回路を仕込んでありました。ところがこの回路、使用しているうちにうまく動作しなくなり、給電フィーダーにDual Frog Juicerを挿入して運用する状況でした。これではDual Frog Juicerを都度挿入せねばならず、運用上不便ですので、修繕することにします。

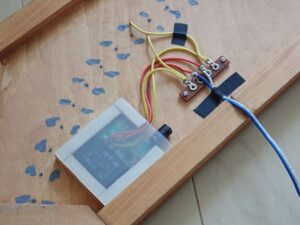

組み込んであったMRC製のAuto Reverse Moduleを撤去して直結運用中の現状です。運転会の席上における応急処置のまま、コードを結んでテープで押さえただけでして、感心せざる状況です。

左が製品のままのMRC製のAuto Reverse Module、右がそれを厚さ10 mmのホイホイボード下に収まるように改造したものです。改造の内容は、縦置きされているリレーを横置きに接続し直し、厚さ方向で支障するキャパシタ2つも同様に横置きに接続し直す、というものです。

この製品、単独のリバース区間自動切替装置としては最初の量産製品だったと記憶しています。これ以前はそれ用に設定したブースターを使用するか、入口と出口に検出区間を設けて、その結果をリレーで処理して切り替えるLoy’s Toys製ARSC(Auto Reverse Section Controller)しかなかったかと思います。

ラケット型リバースループに組み込む以前に、同様の改造を施した先代製品(同品番ですが、部品の配置が異なっていました)を標準ホイホイの左亘線フログの切替に使用しており、こちらはかなり長期間運用しておりますが、トラブルなく動作し続けています。

今回使用したのは、製作を中断した標準ホイホイ右亘線に使用するために、ラケット型リバースループ用のものと同時に改造したもので、同一バージョンからの同手法での改造であったため、従来の設置スペースにぴったり収まってくれました。

前回は切替回路基板そのものをコードの中継基板としても使用するという怠慢ぶりを発揮していましたが、これが基板への不要な加熱に繋がり、動作不調へと繋がったのではないかという反省から、今回はちゃんと中継ラグ板を介して配線しました。といっても節約を社是とする弊社ですから、縦型12極の廃品を二分し、1列平型4極に改造して使用しています。

今回の基板も勿論、設置する前に正常に動作するかの確認を実施しています。出力13.8V 1.35AのACアダプタを接続したNCE製Power Cabでは異常なく動作したのですが、出力15V 0.8AのACアダプタを接続したDesktop Station製DSairLiteではうまく動作しませんでした。DSairLiteの保護回路が敏感過ぎるのか、AD520が0.8A程度では短絡と認識しないのか… まぁ能力的にも、DSairLiteを運転会のメインに使用するのは控えたほうがいいのでしょうねぇ… それと同時に、Tam Valley DepotのFrog Juicerシリーズではどうなのか? ちょっと興味が湧いてきました。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年7月30日 6:56 PM | 投稿者名: treasure

前報で材料の確認を済ませた都電ホイホイ規格の右亘りの製作を進めています。

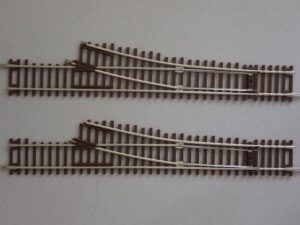

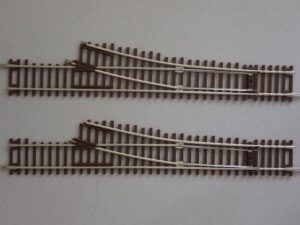

製作済みの左亘りに合わせて、ポイントのレールを切断します。後から2番目の分岐側ガードレールが載っている枕木が残っていますが、これはガードレールと主レールの間で切断・除去しておかないと、ジョイナーの嵌る長さが足りなくなります。この部分は次工程で気付き、切除しました。

ポイントはスプリングポイントとして使用しますので、トングレールの関節を少々緩め、左右に傾けただけで転換する様調整します。緩め過ぎますと通電に支障をきたしますのでテスターと相談しつつの作業となります。また、トングレールと枕木の摺動部には乾性潤滑剤を塗布して摩擦を減らします。弊社では先ずネオリューブを塗布し、乾燥後に鉛筆で研磨しています。

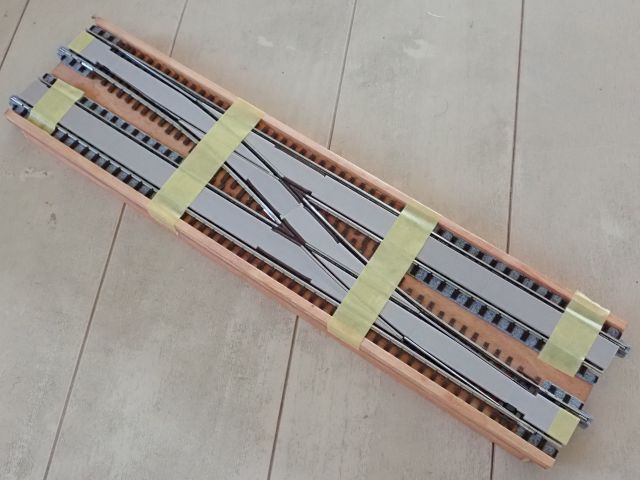

続いて前後方向にユニトラック軌框を接続し、レール長を微調整して位置を調整します。レールジョイナーはSHINOHARAの#83用の前後を詰めて使用しました。メーカーは違えどこのジョイナーは、ATLASのレールに問題なく使用できました。ユニトラックレールと#83用レールジョイナーの接続はここに記した様に、レール外側に0.6 mmφの洋白線をハンダ付けして隙間を埋めて行いました。前はユニトラックレールと#83用レールジョイナーをハンダ付けしたのですが、今回は差し込んだだけとしてみました。特に問題はない様です。

ベースボードのほうは、タイバー直下に操作用の長孔を開け、その両側に滑り板を接着しました。滑り板は0.5 mm厚のステンレス板から切り出し、エポキシ系接着剤で固定しました。更にトングレール関節直下には、後日関節の調整が必要になった時に備え、点検孔を開けておきました。これらの孔の側面には改めて油性ニスを染み込ませ、湿気対策としてあります。

タイバーと滑り板の間の摺動部も、トングレールと枕木の摺動部と同様にネオリューブを塗布して摩擦軽減を図っています。

レールゲージやチェックゲージをNMRAゲージでチェックしつつスパイクしていきます。調べてみますと、分岐側の突合せ部のレールゲージが狭過ぎましたので、フログ間隔を互いに拡げる様、スパイクで強引に修正しました。どうやら、曲線側主レールの曲げが少し緩かった様です。ということで、このジョイナーにはかなりの力が掛ることになりましたので、絶縁ジョイナーでは保ちそうもありません。ということで都電ホイホイは、対行給電非対応を継続することになります。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年6月18日 8:03 PM | 投稿者名: treasure

そろそろ都電ホイホイを走行できるアメリカ型路面電車が2輌になりそう( Double Truck BirneyとP.E. 100)…… いや、Single Truck Birneyを入れると3輌になりますので、ちゃんと右側通行で走らせてやりたいと考える様になりました。都電ホイホイには亘線が1つと左分岐が2つしかありませんので、現有の左亘りを右亘りに差し替えれば、容易に右側通行とすることが出来そうです。

右亘り線は以前、標準ホイホイで作りかけ、一箇所変える位ではどうしようもないことに気付いて製作を中断したのですが、都電ホイホイで再挑戦です。

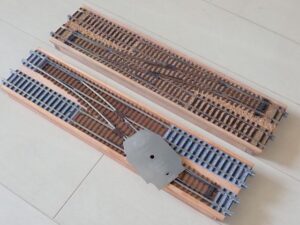

仕掛品を探ってみますと、これだけの部品が発掘されました。332 mm長の直線ベースボードを作ったことは完全に忘却の彼方でした。ATLASの右スナップポイントは、道床に載っているTrue-Track版を買ってありました。発注した時に、True-Track版しか在庫がなかったので、時間が限られていたので多少高くなりますがそちらを買った記憶があります。その時同時に買った左スナップポイントは、都電ホイホイの左分岐に仕立てて、2013年の関東合運で使用しました。肩を落としたS174ユニトラックは、過去多数切断した際に切っておいたものの余りです。直線部分が足りないかもしれませんが、これについてははこれまでの製作で発生した余剰品がありますので、まぁ何とかなるでしょう。

線路の中敷は、WalthersのStreet Track Insert Setが3つ在庫していました。右スナップポイント関係のものは使用していないと記憶していますので、2セット分は何とか賄えるでしょう。

ホイホイの端面を観察してみますと、縦通材の長さが足りなかった様で、前後に各2.5 mm程、10×20 mm角材から薄板を切り出して延長してあります。このベースボードはひょっとすると、「廃材の有効利用」位の考えで作ったのかもしれません。ともあれ、折角作ったベースボードですので、有効活用していきたいものです。

次の作業は、左亘りを採寸して、レールの切断位置を決定、ポイントの設置位置を決定することです。左右反転しているとはいえ、一回作ったものですから比較的気楽な作業になりそうです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事