Webサイトメンテナンスのお知らせ

2025年9月13日 5:03 AM | 投稿者名: admin

いつもMTCCグループ軌道線ホームページをご覧いただきありがとうございます。

さてこの度、Webサイトメンテナンスの第二弾として、サイトのSSL化を近日中に実施することにしました。つきましてはサイトへのアクセスが不調となる可能性がありますが、ご容赦の程、宜しくお願い申し上げます。

2025年9月13日 5:03 AM | 投稿者名: admin

いつもMTCCグループ軌道線ホームページをご覧いただきありがとうございます。

さてこの度、Webサイトメンテナンスの第二弾として、サイトのSSL化を近日中に実施することにしました。つきましてはサイトへのアクセスが不調となる可能性がありますが、ご容赦の程、宜しくお願い申し上げます。

2025年12月20日 6:47 PM | 投稿者名: OSARU

小学生の頃から晩秋の摂津鉄道が好きで所どころ文章を覚えてしまったくらいこの本をめくりました

摂津鉄道のオマージュとして13mmで作りたいと思っています

レイアウトモデリングがカビだらけでしたので無水エタノールで洗いました

ペーパータオルで拭いて電気カーペットのダニ殺しモードで乾かしております

2025年12月19日 4:42 PM | 投稿者名: treasure

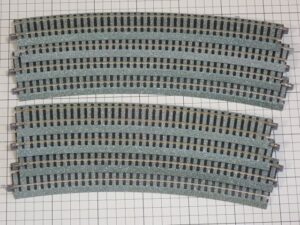

2025年12月14日の忘年工作会で実施した、STRV’s Studio製小半径曲線の組立記録です。

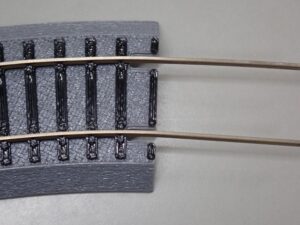

先ずR730曲線旧製品(品番2-240)からレールを抜き、曲率を調整して小半径曲線の道床に合うよう調整します。全ての枕木に、実際に機能するレール締結装置がモールドされていますので、多少の不一致は問題になりません。

作業してみますと、1)ユニトラック旧製品でのレールと枕木は、新製品よりきつくカシメられていること、2)レールの曲げは甘く、内側レールに至っては直線のままのものがあったことに気付きました。

曲率を調整したレールの先端(カシめられていなかった側)をヤスって尖らせ、新しい道床に挿入します。レールの両端にはどうしてもベンダーにかからず、直線のまま残る部分が出来ますので、その部分はレール長を調節する工程で切り落としてしまうことにしました。具体的には写真にある通り、レールがユニジョイナーを嵌める切り込みと並行になるまで端面から突出させ、その位置で#6/0の糸鋸を使って切断しました。レール切断後、切断面は軽くヤスり、面取りをしておきます。レール挿入のために尖らせた部分は、ここで切り落とされますので、仕上がりには影響しません。レール後端(カシめられていた側)は、直線のままの部分は新道床にかかりませんので、こちら側も端面は綺麗な曲線になります。

R7301本のレールでR130-45°2本分、R250-45°1本分のレールを賄えますので、直線のままの部分を切り落とす作業が必要となるのはR250の両端とR130の片端です。つまり、ユニトラック曲線からレールを移植する場合には、R130よりもR250のほうが手数がかかる、ということです。900 mm長のHO PCフレキシブル線路(品番2-001)を利用する場合はまた違った評価になると思います。

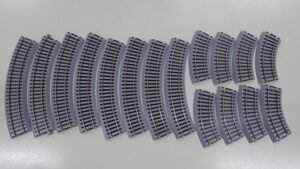

ということで、ほぼ1日かけてR250 8本とR130 8本の組立を完了することが出来ました。この後、全ての接続部にユニジョイナーを取り付け、完成としました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) | コメント(0)

2025年12月17日 6:10 AM | 投稿者名: treasure

12月14日に「中央区立月島区民館」において、忘年工作会を開催しました。生憎の雨でしたが、何とか開催することが出来ました。

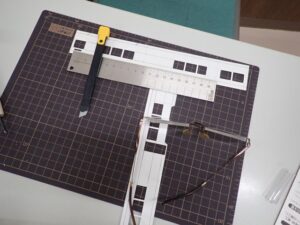

弊社のプロジェクトは、先述したSTRV’s Studio製小半径曲線の組立です。写真に写っている鋏(やっとこ)でユニトラック旧製品からレールを抜き、ベンダーで曲率を調整し、鑢(やすり)でレール先端を尖らせてから新しい道床に挿入し、余長を糸鋸で切断して完成です。午前中に250R45°4本と130R45°2本しか出来なかったので完遂が危ぶまれましたが、何とか各8本を組み立てることが出来ました。

Yさんのプロジェクトは、モジュールの検討です。軌間16.5 mm、13 mm、12 mmの軌框を前に構成を検討しています。三線軌条は16.5 mmと13 mmで、枕木高をユニトラックの高さと合致させた既製品、とのことでした。

Sさんのプロジェクトは、筑豊電鉄の3000型をペーパーで作ろう、というものです。

工作会終了後は、月島のもんじゃ屋で例年通り忘年会を開催し、お開きとなりました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) | コメント(0)

2025年11月12日 8:54 AM | 投稿者名: treasure

グループ軌道線会員各位

★グループ軌道線忘年工作会のご案内

【日時】2025年12月14日(日)9:00 ~ 17:00

※来退場時間は自由です。ご都合に合わせてご参加ください。

17:00以降、月島西仲通り近辺で、忘年会を開催する予定です。

【場所】中央区立月島区民館 (東京都中央区月島二丁目8番11号) 4号洋室

・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分

※9番出口にはエレベーターがあります。

・都バス「門33亀戸駅-豊海水産埠頭」月島三丁目下車 徒歩5分

・区民館に駐車場はありませんが、近傍の中央区月島特別出張所地下に区営駐車場(\150/30分 \1,200/1泊)があります。

地図はこちらです。

・いつもの「晴海区民館」とは場所が異なりますのでご注意下さい。

【工作会について】

参加費:会場使用料金(午前700円・午後1,000円)の、各時間帯参加者での均等割り

今回の工作会も、特にテーマを決めないでやりたいと思います。

工具、材料等は各自、ご自身のプロジェクトに合わせてご持参下さい。

★奮ってのご参加を、宜しくお願い申し上げます。

カテゴリー:お知らせ, 江東電気軌道(KDK) | コメント(0)

2025年11月1日 7:15 PM | 投稿者名: treasure

先日参加した関東合運で、ユニトラック互換の小半径曲線を3Dプリントで製作されている方がおられました。「とれいん」誌2025年11月号(通巻611号)での記事中では述べられていませんが、「STRV’s Studio」という名前で頒布をされている、ということでしたので早速、半径130 mmと250 mmのエンドレス各1組を注文してみました。半径は、130Rは単コロホイホイと同半径、250Rは標準ホイホイと同半径ということで選びました。

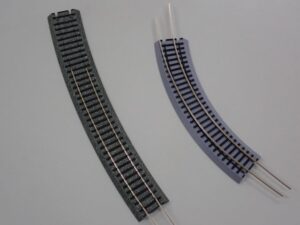

で、無事に届いた状態がこちらです。完成品ではなくて、道床のみを選択しました。

「道床のみ」を選択した理由がこちらです。KATOのUNITRACKが、枕木が別パーツとなっている旧製品から道床一体成型の現行製品にモデルチェンジした時期に、あちこちで旧製品の在庫処分が行われました。そこで弊社では、ホイホイへのレール流用と、単コロホイホイに使用のレールが篠原の70番で、これに嵌る旧製品用ユニジョイナー確保のためにこれらを買い集めた結果、かなりの数の旧790R、730R曲線ユニトラックが在庫しています。これらのレールを利用することによって、費用の節約と在庫の圧縮をしよう、という魂胆です。

計算してみた結果、790R、730Rのいずれを用いても、ユニトラック1本のレールでR130-45°2本分、R250-45°1本分のレールを賄える、という結果になっております。

で、嵌め換えるにあたっては、レールの曲率を増す必要があります。ということで、弊社所有のレールベンダーを整理してみました。左上がかつてRichard Orr氏が頒布していたGirder Rail用のベンダー、残りは適当なベニヤ板に10.5 mm径車輪をワッシャーを介して木ネジ止めしたものです。いずれも長年の使用で傷んでいますが、未だ充分使用に耐えます。12月に計画している工作会では、これらを駆使してレールの嵌め換えに励むとしましょう。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK) | コメント(0)