関東合運

2025年10月14日 5:58 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

準備日(10/11)午前終了時の状況です。今年は会員諸氏の出足が早く、午前中に線路の配置とDCC機材の設置配線が終了しました。で、午後は準備日ではありますが、持ってきたアメリカ型路面電車を運転して楽しみました。運転したのはMSRの952号車、PEの159号車と106号車です。106号車は完成直後で未だ「慣らし」が充分ではありませんでしたが、徐々に調子が出てきました。但し、前照灯から室内への「光漏れ」がちょっと酷い状況です。合運終了後に内側から黒色アセテートテープを貼って遮光することにします。

合運当日は都電を複数運転し、統一感を演出してみました。走ったのは5501(ムサシノモデル)、6000形(MODEMO改)、7500形と8000形(いずれもトラムウェイ)の4輌、加えて乙2(自作)を車庫のストラクチャー扱いで展示しました。複数運転しますと、1輌を手放しで走らせ、その隙間を各停で運転する等の運転操作が楽しめ、いいものです。

今年、これまでのセットに追加したDCC機材です。修理が完了したUT1は5501の専属という恰好で長時間使用してみましたが、問題なく運用できることが確認されました。DT300も持参したのですが、出番がありませんでした。しかしこうやって書いてみますと、機材が古いですなぁ… まぁ問題なく使えていますので「良し」としましょう。

あと、LocoNetにスロットルを接続する助けにと、RJ12規格の分岐コネクターと延長コネクターを新調して持っていきました。今回は何故かスロットルが多く、役に立ちました。特に分岐コネクターは中国からの発送で、到着は10/9でしたので滑り込みで間に合いました。

カテゴリー:DCC, クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2024年10月20日 8:09 PM | 投稿者名: treasure

2024関東合運で発生したトラブルといえば、立ち上げ時にD101内蔵のブースターが異常動作し、未だ線路電源を入れていないのに留置中の動力車が暴走したことでした。数回この現象が発生し、「これは電解キャパシタの液漏れか?」と思いまして、立ち上げの際にD101から線路への給電ケーブルを外すことにしたところ、異常動作しなくなりました。

こんな事象は初めてでしたので、つらつら考えてみますと、D101の給電区間に動力車を大量(6輌載っていました)に留置して立ち上げたのは初めてだったことに気付きました。「これは突入電流の所為かもしれないなぁ… スイッチか抵抗を入れる必要があるなぁ…」ということでKATO製品を調べてみますと、「給電スイッチ」という製品がありました。求める機能そのものの製品ですので、次回運転会迄には導入し、立ち上げ時にはD101からの給電を物理的に遮断し、動作安定後に接続する様運用したいと考えています。

キャパシタの液漏れについては、過去に発生して交換した旨の報告(web記事)がありましたので、D101の底蓋を開けて確認してみました。狭い隙間から覗いた結果、防爆弁の開放や基板の汚損、臭気は確認されませんでした。未だ大丈夫な様子です。

閑話休題、関東合運も終了しましたので、12mmホイホイの製作を再開します。手始めに塗装を剥離した名鉄モ510を再塗装したいと思います。

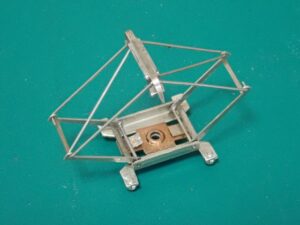

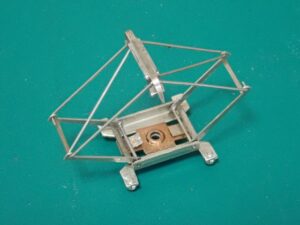

入手したモ510のパンタをよく見ますと、碍子が上下反対に組まれています。またパンタそのものも、うまく上昇してくれません。碍子は一旦外して上下反転させるとしてパンタを観察しますと、どうも台枠が歪んで上窄まりとなっていて、上昇が阻害されている様子です。

これはもう、姑息な手段では矯正不能ですから、温めてハンダ付けを緩めて主軸と碍子を外し、台枠単体にしてから歪みを矯正して組み直しました。ハンダ鏝を持ち出したついでに、中心から外れた位置に付けられていたシューの位置も修正しました。ご覧の通り、上昇位置で、ちゃんとした格好で止まる様になりました。別口で入手してあった予備の同型パンタもあったので気楽な作業でしたが、もう新品で入手することが不可能なパンタですので、復旧することができて何よりでした。

欠落後に取付孔が拡大された車側表示灯は、裏側から真鍮小片を当ててハンダ付けして塞ぎました。ちょっとでも下にずれると窓枠が嵌らなくなり、上にずれると孔が塞がらないという、中々シビアな位置関係になっていますが、何とかうまく行きました。写真では、下が少し空いていますが、ここには窓枠上端が顔を覗かせます。こうして出来た丸い凹みに塗装後、直径1.5 mmの薄い赤レンズ(エコー#2681)を嵌めて、車側表示灯に見立てる計画です。

これで一応、車体の修理は完了しましたので、塗装に移ります。赤白塗り分けの急行塗装は映えて格好良いのですが、塗り分けがちと面倒なので、今回は赤一色としてみます。塗装では、台車やステップ、フェンダー等も黒色から灰色にしたいですねぇ…

カテゴリー:12mmホイホイ, DCC, 江東電気軌道(KDK), 車両, 関東合運 |

コメント(0)

2024年10月14日 8:26 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

線路配置は予行の通りです。今回はエンドレス2つのうち1つOSARUさんにお願いしましたので、持参するホイホイが少なくて済みました。そこで、余ったスペースに車輛を詰め込んだ結果、8輌持参することが出来ました。これだけあると中々充実した運転を楽しむことが出来ました。

こちらは、久方ぶりに参加されたKさんの都電7000です。虫干しを兼ねて走行させているところです。

こちらは弊社の初参加車輛です。既製品をリパワリングしたPacific Electricの“BLIMP”と、同じくPacific Electricの”Double Truck Birney”です。アメリカ型ですので一応、右側通行という形でポーズを取っています。

“BLIMP”は以前、曲線通過試験で「何とか250Rを通過可能」と評価したのですが、実際のところはギリギリで、しかも方向性がある、という代物でした。原設計は恐らく、最小通過半径10 in.位で設計されていたのではないでしょうか? 曲線通過に方向性があるのはちょっと不味いので、動力台車の首振りに支障している床板開口部を少々ヤスって拡げ、動力台車からの配線をこれまでのものよりも細く、柔軟性のあるものに交換して関東合運に臨みました。結果として、無事に250Rを方向性もなく通過することが出来る様になり、めでたしめでたし、です。但し、カーブでは走行抵抗が大きく、速度が大幅に低下するので気が抜けません。これは近い将来、デコーダにBack EMFを設定して補償する必要がありそうです。

“Double Truck Birney”は、最終的な調整を済ませて参加しました。初めは「当たり」が出ていなくてぎくしゃくした走りでしたが、走行距離が増していくにつれて「当たり」が取れ、最終的には殆ど無音で走行する様になりました。番号はどう弄ってもP.E.在籍車にはならないので、実車に近い”159″という架空の番号(Rosterでは、”Never existed”となっている番号です)を名乗らせることにしました。

こちらは他クラブからの乗り入れ車で、京都市電の1800型と1900型です。故Kingyoさんが生前お譲りしたキットを組み立て、故Kingyoさんが遺された塗料で塗装された作品でして、弊クラブとの関係浅からざる車輛です。お披露目頂き、厚く御礼申し上げます。

やはり、運転会に車輛を沢山持っていくと盛り上がります。しかしいつもの調子で、DCCスロットルを2つしか持っていかなかったので、スロットルの数が少なく、運転に難渋したのは反省点です。これについては、DCC導入黎明期に調達したDT200やDT100、ちょっと遅れて調達したDT300の現役復帰を考える必要があるかもしれません。

あと今回は、某クラブ出張所なるエンドレスが弊クラブ室内に展開されていましたが、これについてはトロリーではありませんでしたので、これ以上の言及は避けることとします。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2023年10月11日 7:43 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

線路配置は予行の通りですので省略します。今回はホイホイとユニトラックを事前整理して必要最小限とし、余ったスペースに車輛を入れて持っていきました。レールをOSARUさんにお願いした昨年よりも少なくなりましたが、それ以前の「二輌」と比較すると、「四輌+α」となり、弊社比では2倍以上となりました。

写真はいつも持参しているMSRの952号と昨年以来のSEPTAの9111号を背景にしたSEPTA2185号です。9111の塗装(入線時の塗装です)と同時期の塗装ということで持っていきました。ところが、長年運転していないことが祟って、デコーダが設定を完全に忘れていて往生しました(CVのプログラミングも不安定でした)。「赤い箱」で色々弄り回した結果、CV29に一般的なデフォルト値(38)を書き込んだら復活してくれました。その後アドレスを4桁(2185)に設定して問題なく走行してくれました。本車のデコーダは基板に作りつけられていますので、故障すると厄介ですが、何とか復活してくれたようでほっとしています。

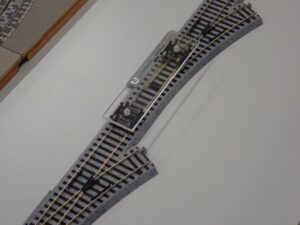

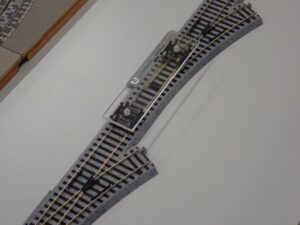

こちらはKATO 490Rポイントのフランジウェイ縮小加工の展示です。Micro-Mark製のTrack Inspection Carの前後台車にそれぞれ#110車輪(車輪幅約2.8 mm)と#88車輪(幅約2.2 mm)を履かせ、加工したフログと未加工のフログの上を通過させて、手触りを体感して頂きました。これについては、説明ペーパーを準備していかなかったのは失敗でした。反省点ですね。

さて本年は、「31準備室」という小部屋を独占して使用させて頂きました。偶然にも応接セットがあり、他の方々との歓談に有効利用させて頂きました。また昨年同様、kingyoさんの遺された材料と、今年から追加された塗料を、多数の方々にお引き継ぎ頂くことが出来ました。厚く御礼申し上げます。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2023年10月10日 5:57 PM | 投稿者名: OSARU

都電快走

カテゴリー:東江戸川電軌, 関東合運 |

コメント(0)

« 古い記事