プロトタイプ例

2025年2月27日 10:11 AM | 投稿者名: treasure

以前、トラムウェイから都電7000、7500、8000形が発売されていましたが(YさんがDCC化取り組み中です)、ビューゲルがちょっと小さい様に感じていました。最近、実物図面があったことに気付き、その辺を検証してみました。

都電ビューゲルの概要は、鉄道ピクトリアル昭和35年7月号に江本広一氏が、「都電見聞録[完]」の中で書かれています。「現在使用しているのは、泰平のTY26形と明石のQ302形で、数は前者の方が多く、大体2:1の割合である、とはいうものの、あとで修理の際に上半分を取替えて…」とあります。このことから、ビューゲル弓下部のパイプ間隔は泰平も明石も同一と考えられます。さて、鉄道史資料保存会から出ている「大阪市電 車輛構造図集」にTY-26ビューゲルの図が掲載されており、パイプ間隔は460 mmと読み取れます。

これが明石製作所製ビューゲルです。文京区立神明都電車庫跡公園に保存されている6063号に載っています。

こちらは同公園に保存されている乙2号に載っている泰平電機製ビューゲルです。この電車、保存された後一旦綺麗に修理されたのですが、その後上に張られていたキャンバス屋根が破損して雨曝しになってしまい、かなり傷んでいました。その頃はビューゲルが荷台の上に載せられていて触り放題だったのですが(それを狙って採寸しに行った訳です)、今回訪ねてみると又綺麗に修理され、更に恒久的な屋根も新設されていました。大事にされている様で、何よりです。

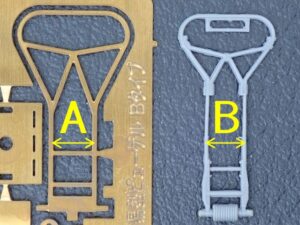

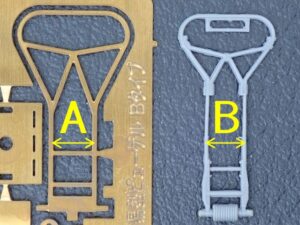

実寸と模型を比較してみます。1/80スケールでは5.75 mmとなるところですが、そこそこ良い感じと思われるアルモデル製簡易型ビューゲル(Bタイプ)でも5.4 mm(図中A)、製品付属のものでは4.6 mm(図中B)しかありません。うーん、やはり小さく見えた感じは正しかった様です。

さて、大きさ的にはアルモデル製品に振り替えるのがいいのですが、簡易型と謳っている通り、ディティール的には劣るものへのに振り替えになることです。ディティールを追加しようにも、「弓」と「ベース」がエッチング抜きで一体ですので、中々簡単ではありません。うーん、どうするか悩ましいところです。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2024年11月20日 7:17 PM | 投稿者名: treasure

先日、別件の調査旅行からの帰路、箱根から小田原に降りてきたところで、道の反対側に路面電車を見掛けました。

行き過ぎてから停車し、振り返って位置を確認します。場所は「箱根口」交差点のちょっと箱根・沼津より、「箱根口ガレージ 報徳広場」内です。1956年まで、この前の国道1号を箱根登山鉄道小田原市内線が走っていました。

近寄ってみました。広場隣にある洋菓子店のイートインスペースとして利用されている様です。

来歴が掲出されていました。元は王電の400形で、都電100形を経て小田原市内線モハ20形、廃線後は鋼体化のうえ長崎電軌の150形となり、廃車後こちらに保存された、とのことの様です。手持ち資料をみてみますと、鋼体化時に全長縮小、その後台車を交換しているとのことですので、現役時代この前を走ったことがあるのは、台枠の一部だけ、ということになります。何はともあれ、ゆかりの車輛がゆかりの地で保存されているのは喜ばしいものです。

ここからちょっと湯本寄りには、箱根登山鉄道モハ1形107号も、カフェのイートインスペースとして保存されている様ですが、気付きませんでした。こちらもいずれ機会を作って訪問したいものです。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2024年6月4日 8:44 PM | 投稿者名: treasure

先月19日に、昨年8月26日に開業した宇都宮ライトレールを訪ねてきました。

宇都宮駅東口に停車するHU305編成です。雑誌掲載写真等での印象と違わず、細身な印象です。

初訪問なので、とりあえず終点の芳賀・高根沢工業団地まで全線を乗り潰しました。終点のひとつ手前(かしの森公園前)で、「終点の芳賀・高根沢工業団地まで乗られる方は、周辺に何もないことをご承知下さい」というアナウンスが流れ、思わず笑ってしまいました。

終点から車庫のある平石に戻ってきますと、車庫出口にトップナンバー(HU301)編成が待機していました。こうやって正面からみますと意外に太身で、富山地鉄のポートラムと同じ血筋が感じられます。

平石は、双方向に追い抜きのための待避線と入出庫線が併設された大規模な駅です。2面4線の駅というのは、日本の路面電車では極めて珍しい規模ではないかと思います。そもそも、路面電車で先行電車を追い抜ける駅、というのは現状、なかった様に記憶しているのですが…

停留所内のレールには、専用軌道にもかかわらず溝付レールが用いられていました。継目板を観察しますと、内外で高さが違い、「工事等での員数管理の手間は増えてるんだろうなぁ…」と感じました。

こちらは平岩から宇都宮大学陽東キャンパスの間で、高架専用軌道から路面併用軌道に出る直前の線路です。継目板のボルト数から推察するに、50kgレールの様です。

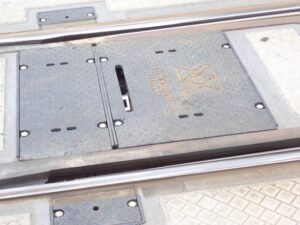

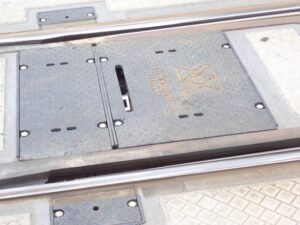

宇都宮駅東口直前の分岐器での、リードレールとトングレールの関節です。以前みた富山地鉄のそれとは異り、境目が直線状になっています。模型化にはこれが一番簡単でしょう。また、近傍の敷板には、「VCKIHN」という陽刻が確認されます。

トングレールの転換装置の様子は、富山地鉄のものと同じで、「HANNING & KAHL」との陰刻があります。

ETTG (European Transportation Technology Grou)にある資料によると、「VCKIHN」は「Vossloh Cogifer Kihn」の略称でレールメーカー、「HANNING & KAHL」は転轍機のメーカー、である様です。ついでに書いておくと、線路の写真でみられる、見慣れないレール締結装置は、edilon)(sedraグループの製品、である様です。

実見してみますと、宇都宮ライトレールは大河川を専用橋で越えたり、併用/専用軌道の境目が立体交差になっていたり、幹線道路を立体交差で右左折していたりと、非常に立体的な路線でした。これを模型的に再現するとなりますと、HO/16番サイズではちょっと大きくなり過ぎ、Nゲージサイズが適当ではないかという印象です。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2023年10月27日 6:25 PM | 投稿者名: treasure

ちょっと機会がありましたので、都電今井線の鉄橋を見学してきました。

鉄橋は一之江境川親水公園の中程、今井街道との交差点の南側に位置しています。北側からみるとこんな感じです。旧城東電軌江戸川線で大正14年開通、紆余曲折あって、都心方向とは結ばれることなく昭和27年にトロリーバスに転換された路線です。最末期には錦糸堀車庫の400形が交代で走っていたとか… 路線規模から2輌使用の1輌予備、1輌検査予備といったところでしょうか、4輌配置だったと聞き及んでいます。

当時ものとしては綺麗過ぎますので、先ず「復元」と思いますが、枕木端には割れ止めが打ちこまれていて、ちゃんと軌道としての体裁が整えられています。

犬釘もちゃんと「ハ」の字形に打たれています。軌間はちゃんと4’6″(1372 mm)でした。ちなみに枕木寸法は2400×200×140 mmで、635 mm間隔でした。

2024-12-01追記 レール高は12 cmでした。つまり、37kgレール、ということになります。

カテゴリー:ストラクチャ, プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(1)

2023年7月5日 3:02 PM | 投稿者名: treasure

塗色を検討します。基準は(どこまで信頼できるかちょっと不安ですが(理由は後述))、The Car Works製のPacific Electric “BLIMP”、#308です。

紙の小片に塗料を塗布してカラーチップを作り、それを見本車体に当てて適否を判断しました。前提として、1)絶対的基準が入手できないので、類似色で我慢すること、2)自家調色は再現性という観点から問題があるので、出来れば既存調色から選定すること、の2点を基本方針としました。

屋根上に載せた色見本は、左から「クレオスc45 セールカラー」、「クレオスc44 タン(ライトブラウン)」です。「クレオスc45 セールカラー」がまぁまぁ合致している様子ですので、これでいこうかと思います。

実車は、大東亜戦争(太平洋戦争は2つあるので…)以前はシルバー、開戦後慌てて軍艦色(USNからの支給、とのことです)で塗装、その後紆余曲折あって最終的に、ここで選んだ「タン」になったらしいです。

車体色です。左から「クレオスc81 あずき色(赤2号)」、「GM29 バーミリオンA」(要するに京急色)、「クレオスc68 モンザレッド」です。モンザレッドは明る過ぎますが、「あずき色」と「バーミリオンA」はいい線いっています。ここは、「京急はPEをモデルにした」という伝説を信じて、「バーミリオンA」とすることにしましょう。

ドアと幕板、ストライプに使用されているオレンジです。The Car Works製の“BLIMP”基準では、上側の「クレオスc59 オレンジ(燈)」と、下側の「GM17 オレンジA」(要するに近鉄特急のオレンジ)の中間辺りの印象でしたが、実際のところこの色は、ストライプの色と同じ筈ですので、使用するデカールと揃えるのが合理的です。ということで、Microscale Industries社の#87-564

と比較してみました。結論として、「クレオスc59 オレンジ(燈)」が、ちょっと華やか過ぎる印象もありますが、そこそこ合致する様です。

最後は室内色です。まぁ常識的に、天井は「白」でしょう。室内壁面は当時の動画を参照しますと(Pacific Electric-Los Angeles Streetcars Combo DVD)、薄緑色の様ですので、「GM41 ブルーC」で塗装することにします。見本とした「The Car Works製“BLIMP”」では、室内全て屋根色で塗りつぶしされていますが、「流石にこれはないかな…」という判断です(だから基準としてはどうかねぇ… ということです)。

カテゴリー:プロトタイプ例, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事