クラブ運転会報告

2025年9月24日 6:51 PM | 投稿者名: treasure

9月21日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。いつも通り、10月に開催されます関東合運への予行を兼ねての運転会です。

今回の配置はリバースループ×3の構成です。複線ですので、対行配線にすればリバースなしでも運転できるのですが、使用した片亘り線が対行配線不可だったため、リバース区間×3という凶悪な配線(経験上、手動切替ではほぼ運転不能)となりました。これでも支障なく自由自在に運転できるのは、リバース区間の自動切替が可能なDCCの強みでしょう。交換したMRC製のAuto Reverse Moduleも異常なく動作してくれました。古い製品なので、ちょっと電流を喰うのは致し方ないところでしょう。

今回の制御機器です。いつも通りDigitraxのDB150をコマンドステーション+メインブースターに、KATOのD101とDigitraxのUT4をスロットルとして使用しました。KATOのD101に内蔵されているブースターは、絶縁ジョイナーの不足により、ヤード部分を別給電にできなかったため使用しませんでした。結果として車輛運転中にヤード内のポイントが転換不能になりました。うーん、本番では絶縁ジョイナーを忘れない様注意しなければなりません。あとはDCC Specialties製の電流電圧系にユニトラック用フィーダーを接続したものをメインブースター出力に挿入してあります。これがあると電流値を監視することができ、トラブル時の問題解決が容易になります。今回もリバース区間の入口出口の双方を車輛が同時に踏んでショートした際、原因追及に威力を発揮してくれました。

弊社からの参加車輛です。やはり3輌では寂しいですねぇ… 本番の関東会運では持参するユニトラックを整理して運搬スペースを空け、持参車両数を増やそうと思うのですが、スロットルも増やしたいので、それとの兼ね合いになりそうです。

同時に開催しました2025年度総会も何とか終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年2月24日 5:03 PM | 投稿者名: treasure

2月23日に「中央区立月島区民館」において、運転会を開催しました。

今回の線路配置です。生憎の寒波で体調を崩した会員が何人かおられ、参加者が少数になることが容易に想像されましたので、今回は250R複線ホイホイのエンドレスのみの最小構成としました。例年恒例の配置ですと、本線とヤードは別給電とするのですが、今回はヤードを設けませんでしたので、D101内蔵のコマンドステーションを活かして、全線をD101からの単一給電としてみました。D101にはUT4を接続して、2車制御可能としています。

弊社から参加した車輛達です。いつもの2輌(SEPTA 9111とMSR 952)に加え、昨年竣工したPacific Electricの”Double Truck Birney”と、去年センターピン折損事故を起こした都電6000を持っていきました。いずれの車輛も快調に走ってくれました。

オペレーター1名のデモンストレーション運転でどこまでやれるか? ということでこの線路配置において、1名で何輌迄運転できるかを試してみました。写真はPEの”Double Truck Birney”を手持ちのUT-4で運転し、残る2輌をD101を適宜切り替えて制御しているところです。

まず片方のエンドレスに車輛をD101で手放し走行させ、もうひとつのエンドレスの亘線直前に停車させていた車輛を手放し走行車の通過直後にUT4を使って発車させて続行させ、爾後もうひとつのエンドレス上に停車させている車輛をD101を切り替えて発車させて手放し運転する、という手法で、この線路配置ならば何とか3輌までなら制御できそうです。4輌以上となると、エンドレスに干渉せずに車輛を待機させておける留置線を追加する必要があるでしょう。

次回行事としましては、5月に工作会を計画しています。ご参加をお待ち申し上げております。

カテゴリー:クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2024年2月26日 7:32 PM | 投稿者名: treasure

2月25日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。

今回の線路配置です。250R複線ホイホイのエンドレスに、ユニトラックで仮設した小ヤードという、2月運転会恒例の構成です。今回は雨天のため参加車輛が限られると想像されましたので、ユニトラックでの仮設部分は、車輛を線路に載せるための引込線と試運転線のみとしました。例年通り、本線とヤードは別給電です(ユニトラック用のDCCポイントマシンは意外と電力を喰います)。D101はブースターとして設定し、ヤードへの給電と、スロットルとしての役割を果たして貰ってます。

これまで、ユニトラックでの仮設に使用する9 mm厚ベニヤ板のスペーサーは生地のままでしたが、今回目立たなくなる様に灰色で塗装してみました。使用した塗料はアトムオールマイティネオというブランドのスチールグレーです。生地のままと比較すると、まぁまぁ目立たなくなったかな? という印象です。

動作確認の虫干しということで、都電6000を走らせてみました。10年以上前にDCCデコーダの動作不良があったのでちょっと不安でしたが、無事に運転できました。

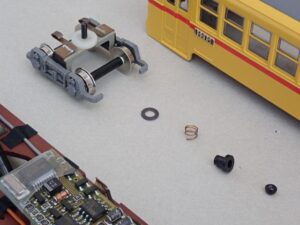

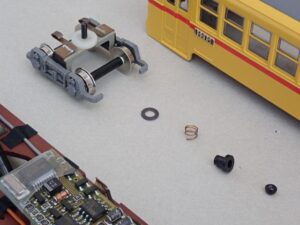

さてその6000、運転会終了後に格納しようとしたところ、付随台車が外れました。何事と思ってみますと、台車センターピンが折損しております。M2のプラねじなので、少々強度不足だった様です。何故プラねじを使ったのか、全然記憶にないのですが、絶縁する必要もない部分ですので、修理の際、鉄ねじに改めたいと思います。

こちらはいつもの面子、Market Street Railwayの952号車とSEPTA Kawasaki LRVの9111号車です。何時も走らせている故か、スムーズに走行してくれました。

H氏所有のLos Angeles MTA(Metropolitan Transportation Authority)3148号車です。偶に短距離しか走行しませんので、走り始めはややギクシャクしていましたが、しばらく走行すると滑らかさを取り戻しました。ちょっと下回りを見てみると、ちょっと油分が足りていない様です。

Y氏が持ち込んだ、京阪大津線の600型です。何でもネットオークションにおいて格安で入手したとか… 今回は様子見ということでレール上に仮置きしてみましたが、パワートラックや台車ボルスターの不備が祟り、ちょっとおかしな格好になってしまっています。

次回行事としましては、5月に工作会を計画しています。ご参加をお待ち申し上げております。

カテゴリー:クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2023年2月13日 8:44 PM | 投稿者名: treasure

2月12日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。

今回の線路配置です。昨年10月に開催された関東合運に使用した配置を、長手方向にちょっと縮小した格好です。

実は今回の運転会、線路担当者の体調が思わしくなく(前夜道路歩行中に転倒して打撲傷を負いました)、会場に最低限の線路しか持っていけなかったのですが、別口で線路を持参して頂けたため、通常の規模での運転をすることが出来ました。厚く御礼申し上げると同時に、線路担当者が単独であることの危険性を痛感した一日でした。

当日の全キャストです。外回りが米国型、内回りが都電に統一されました。複線間隔50 mmの標準ホイホイより、複線間隔40 mmの都電ホイホイのほうが、都電のイメージには合致しているのですが、いかんせんエンドレスと引き込み線への分岐×2と亘線しかありませんので、線路配置を複雑に出来ません。曲線半径も180 mmですから、通過車両が限定される可能性が高いので、メインに使用するにはちょっと躊躇します。

今回は某模型店で開催された、欧州型断捨離大会で貰ってきたキットと部品を出席者に引き取って頂きました。キットはベルギーの路面電車(H0m×2)で、これは興味を示されたHさんに、部品はENDOの都電7000用下回りセットで、かなり欠品がある代物でしたが、上回りキットの在庫を抱えているYさんに引き取られました。めでたしめでたし、といったところです。

次回は、5月に工作会を計画しています。ご参加をお待ち申し上げております。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年9月29日 8:33 PM | 投稿者名: treasure

9月25日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。今回は来る10月に開催されます関東合運への予行を兼ねての運転会となりました。

今回の線路配置です。今年は10月の関東合運が開催されますので、1)亡くなられた中澤さんの遺された線路を使用することで故人を偲び、2)曲線半径を大きくすることで他クラブの方々の車輌も走行可能としたい、という意図から、遺されたホイホイから曲線半径500Rのものを選び、足りない部分は新規製作して補いつつ構成しました。製作してくださりましたOSARUさん、ありがとうございました。

当日の運転車輛です。BLIMPが大きいのはまぁ当然として、1/80の名鉄モ520と3.5 mmスケールのMSR952がほぼ同じ断面なのは、16番ゲージの狙い通りということかと思います。で、それに比して都電7500(1/80)の小さいこと… 関西の方々に揶揄されるのも無理ないところです。

今回の関東合運では、他クラブの方々の車輌にも走行して頂きたく、従来からのアナログ運転も出来る様にシステムを組みました。で、DCパワーパックを繋いで試運転をしようとしたら、誰もアナログ車輛を持ってきていなかったというチョンボが発覚… しょうがないので、偶然あった天賞堂の新型パワートラックを単体で使用して運転可能なことを確認しました。いい機会ですので、車輪幅(N)を確認したところ、NMRA STANDARD GAGE(MARK IV:何でここだけ英国流なんだろう…)をパスすることが確認できました。ついでに、チェックゲージ(K)とフランジ高(D)も問題ないことを確認しました。10月の関東合運では、DC運転の時間をとりたいと考えています。

また今回の関東合運では、ご家族のご好意により、中澤さんの遺されたパーツ類をご希望の方々にお頒けすることになりました。ご興味を持たれた方々におかれましては、209号室までお越し頂ければ幸いに存じます。

同時に開催しました2022年度総会も無事に終了致しました。今後の運営に関する有意義な意見交換が行われたことに深謝申し上げます。

カテゴリー:お知らせ, クラブ行事報告, クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事