DCC

2025年10月14日 5:58 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

準備日(10/11)午前終了時の状況です。今年は会員諸氏の出足が早く、午前中に線路の配置とDCC機材の設置配線が終了しました。で、午後は準備日ではありますが、持ってきたアメリカ型路面電車を運転して楽しみました。運転したのはMSRの952号車、PEの159号車と106号車です。106号車は完成直後で未だ「慣らし」が充分ではありませんでしたが、徐々に調子が出てきました。但し、前照灯から室内への「光漏れ」がちょっと酷い状況です。合運終了後に内側から黒色アセテートテープを貼って遮光することにします。

合運当日は都電を複数運転し、統一感を演出してみました。走ったのは5501(ムサシノモデル)、6000形(MODEMO改)、7500形と8000形(いずれもトラムウェイ)の4輌、加えて乙2(自作)を車庫のストラクチャー扱いで展示しました。複数運転しますと、1輌を手放しで走らせ、その隙間を各停で運転する等の運転操作が楽しめ、いいものです。

今年、これまでのセットに追加したDCC機材です。修理が完了したUT1は5501の専属という恰好で長時間使用してみましたが、問題なく運用できることが確認されました。DT300も持参したのですが、出番がありませんでした。しかしこうやって書いてみますと、機材が古いですなぁ… まぁ問題なく使えていますので「良し」としましょう。

あと、LocoNetにスロットルを接続する助けにと、RJ12規格の分岐コネクターと延長コネクターを新調して持っていきました。今回は何故かスロットルが多く、役に立ちました。特に分岐コネクターは中国からの発送で、到着は10/9でしたので滑り込みで間に合いました。

カテゴリー:DCC, クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2025年10月3日 8:16 PM | 投稿者名: treasure

写真なしの短報です。

10年程前、ちゃんと動作しなくなったDigitraxのUT-1ですが、改めて症状を書いてみると…

- 使い始めはちゃんと動作する。

- 暫くすると「unable control」となって制御が外れる。

- ちゃんと動作してから制御が外れるまでの時間が、短期的にも長期的にも時間が経過するにつれて短くなる。

といったものでした。短期的にも長期的にも、というのは、不調発生直後は動力車選択から5分経過すると制御が外れ、暫く休ませて復活した後では3分経過するとまた外れたところ、不調発生から半年ほど後では動力車選択から3分経過すると制御が外れ、復活後は1分経過しただけで制御が外れる様になった、ということです(最終的には動力車の選択もできなくなりました)。これから察するに、部品内部かプリント基板、ハンダ付け箇所のどこかにヘアクラックが入り、通電によって昇温すると膨張で通電しなくなり、それを繰り返すうちにクラックの幅が拡がっているのだろうと推測していました。この場合、素人に手を出せるのはハンダ付け箇所のヘアクラック補修だけですが、やってみて駄目なら諦めもつくというものです。

ということで修理不能(恐らく交換対応)であることから覚悟を決めて分解してみたのですが、プリント基板上には表面実装部品がずらり… 手を出せる自信がなくて10年間、分解状態で放置してしまいました。

ところが近年、電子工作用に温度調整機能付の半田ごてを導入して作業しているうちに、朧気乍ら自信が付いてきたので、ほぼ全てのプリント基板上のハンダ付け箇所にコテを当て、ハンダ付けをやり直して再組立してみた結果、正常に動作するまでに復活させることができました。プリント基板の固定部は、分解の際折れてしまいましたので、基板の位置を保つには追工作が必要でしたが、まぁこれで手軽に使えるスロットルを復活させることが出来ました。ハンダ付け箇所のヘアクラックという見立ては正しかったようです。UT-1は不調になる例が多いような印象ですので、駄目で元々ということで、基板上のハンダ付けをやり直してみては如何でしょうか?

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年8月25日 6:42 PM | 投稿者名: treasure

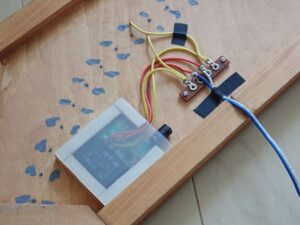

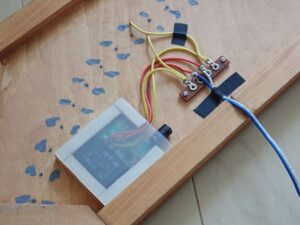

クラブ運転会と関東合運に備えて、ラケット型リバースループを修繕しました。

q型リバースループでは、線路交差部にDual Frog Juicerを仕込み、フログ部分の極性切替とリバースループ内の極性切替を行っていますが、ラケット型リバースループでは線路は交差していませんので、カーブ途中に極性切替回路を仕込んでありました。ところがこの回路、使用しているうちにうまく動作しなくなり、給電フィーダーにDual Frog Juicerを挿入して運用する状況でした。これではDual Frog Juicerを都度挿入せねばならず、運用上不便ですので、修繕することにします。

組み込んであったMRC製のAuto Reverse Moduleを撤去して直結運用中の現状です。運転会の席上における応急処置のまま、コードを結んでテープで押さえただけでして、感心せざる状況です。

左が製品のままのMRC製のAuto Reverse Module、右がそれを厚さ10 mmのホイホイボード下に収まるように改造したものです。改造の内容は、縦置きされているリレーを横置きに接続し直し、厚さ方向で支障するキャパシタ2つも同様に横置きに接続し直す、というものです。

この製品、単独のリバース区間自動切替装置としては最初の量産製品だったと記憶しています。これ以前はそれ用に設定したブースターを使用するか、入口と出口に検出区間を設けて、その結果をリレーで処理して切り替えるLoy’s Toys製ARSC(Auto Reverse Section Controller)しかなかったかと思います。

ラケット型リバースループに組み込む以前に、同様の改造を施した先代製品(同品番ですが、部品の配置が異なっていました)を標準ホイホイの左亘線フログの切替に使用しており、こちらはかなり長期間運用しておりますが、トラブルなく動作し続けています。

今回使用したのは、製作を中断した標準ホイホイ右亘線に使用するために、ラケット型リバースループ用のものと同時に改造したもので、同一バージョンからの同手法での改造であったため、従来の設置スペースにぴったり収まってくれました。

前回は切替回路基板そのものをコードの中継基板としても使用するという怠慢ぶりを発揮していましたが、これが基板への不要な加熱に繋がり、動作不調へと繋がったのではないかという反省から、今回はちゃんと中継ラグ板を介して配線しました。といっても節約を社是とする弊社ですから、縦型12極の廃品を二分し、1列平型4極に改造して使用しています。

今回の基板も勿論、設置する前に正常に動作するかの確認を実施しています。出力13.8V 1.35AのACアダプタを接続したNCE製Power Cabでは異常なく動作したのですが、出力15V 0.8AのACアダプタを接続したDesktop Station製DSairLiteではうまく動作しませんでした。DSairLiteの保護回路が敏感過ぎるのか、AD520が0.8A程度では短絡と認識しないのか… まぁ能力的にも、DSairLiteを運転会のメインに使用するのは控えたほうがいいのでしょうねぇ… それと同時に、Tam Valley DepotのFrog Juicerシリーズではどうなのか? ちょっと興味が湧いてきました。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年7月28日 7:30 AM | 投稿者名: treasure

ちょっとした電子工作をやってました。

Loy’s Toys製デコーダーテスタの修理

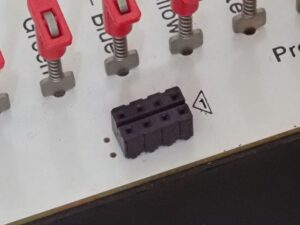

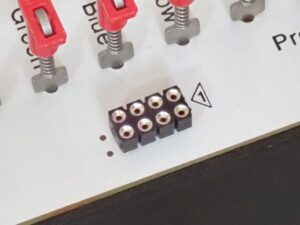

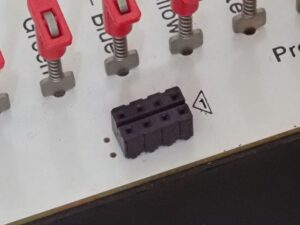

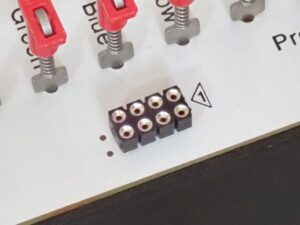

先に記した通り、弊社ではLoy’s Toys製デコーダーテスタを使用しています。これに備わっているNMRA Medium Interfaceソケットの接触が、製造から30年を経過したためか悪くなってきましたので交換してみました。

表面のパネルを外してみますと、パネルそのものがプリント基板になっていました。ケーブルで配線されていて、正しく結線し直すのにかなり神経を使うだろうという覚悟で取り掛かったのですが、拍子抜けしてしまいました。ということで、ハンダ吸取器やハンダ吸取線を駆使して元からのハンダを除去して不良ソケットを外し、新品ソケットを挿入してハンダ付けして修理完了です。

取り付けた新品ソケットです。

ついでに内部結線を簡単に書いておきますと、ファンクションの動作確認はコモン(+:青)と各ファンクション(-)間をLEDと1/4W 1kΩの抵抗で結び、LEDの点灯によってファンクションのオンオフをテストしています。

モーターの動作確認は逆極性に並列接続したLEDに、1/4W 1kΩの抵抗を直列に接続したものをモーター出力間に接続し、どちらのLEDが点灯するかによってモーターへの通電方向、ひいてはモーターの回転方向をテストしています。更にモーター出力間には2W 120Ωの抵抗が先の回路と並列に挿入され、モーターへの通電を模しています。

レールからの電流は、2W 120Ωの抵抗を介してデコーダーに入力されています。この抵抗は、パネル表面のジャンパー端子をショートさせることによって無効とすることが出来ます。基本的には抵抗を介したまま使用し、CV設定がうまく行かない時には抵抗をショートさせてモーター端子間の電流を増して対処する、といった運用方法です。レール間はLEDと1/4W 1kΩの抵抗で結ばれ、ちゃんと走行用DCC電流が供給されているかを表示しています。常時点灯している訳ではありませんが、非常に短時間で明滅する(消灯時間は最長で9.9ミリ秒)訳ですから、これで充分なのでしょう。

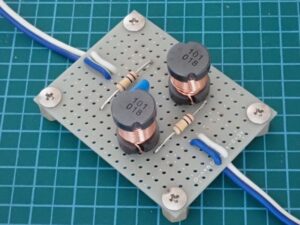

ピュアアナログアダプタの製作

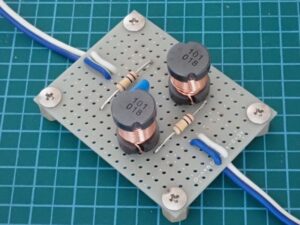

先の記事中で言及したピュアアナログアダプタを作りました。回路や部品定数は先述の通り、ゆうえんさんの記事通りとしました。

回路は4穴Dタイプ(47×36mm)の片面ユニバーサル基板上に実装し、入力側と出力側それぞれにKATO製コネクタを付け、配線内に簡単に挿入出来る様にしました。

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年7月7日 6:58 PM | 投稿者名: treasure

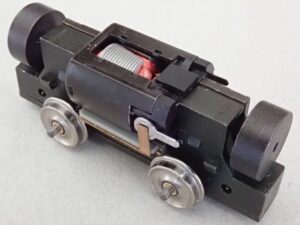

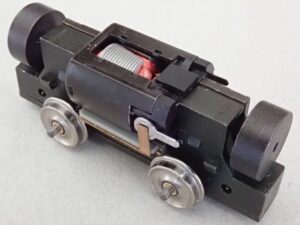

16.5 mmゲージから12 mmゲージに改軌したBStB Ce2/2ですが、DCC化するために色々考えを巡らせています。御陰で3年近く工作が停滞してしまいました。

この動力装置は電線を使うことなく、集電ブラシの一部を伸ばし、モーター端子に接触させることで通電を行っています。大量生産品には良くある方法ですが、これにDCC関係の配線を割り込ませようとしますと、ちょっと知恵を絞る必要が出てきます。

まず問題になるのが、DCCデコーダーからのコードをモーターに結線する方法です。先ず考えられるのが、ブラシハウジングにコードを直接ハンダ付けする方法です。しかし、ブラシハウジング周辺はプラ材の射出成型品でして、うっかりハンダ付けしようものなら、ブラシハウジング周辺のプラ材は熱変形し、その上ハウジング内部にハンダが流れ込みでもしたら、モーターは修復不能になるでしょう。ブラシハウジング内部では、カーボンブラシがバネで整流子に押し付けられていますので、バネが鈍らない様、加熱は可能な限り避けたいものです。

ということで、圧入されているブラシハウジングを一旦外し、内部のカーボンブラシとバネを外してから、外側にラグ板をハンダ付けして再組立することにしました。ラグ板はIMON製の「穴径φ2 大」という製品を使いました。これでも穴はちょっと小さかったのですが、丸ヤスリで少々拡げますと、ブラシハウジング端面の凸部に丁度嵌めることが出来ました。

で、これも量産品では良く用いられる方法なのですが、エッチング抜きと曲げ加工で作られたブラシは、プラ製スペーサー凸部に嵌められ、焼き止めで固定されています。問題は焼き止めが強過ぎ、固定が一箇所外れてしまったことでした。小径の樹脂ネジ等を調べたのですが中々適当なものがなく、「どうしたものか…」と苦悩する毎日でしたが、ふと、「ベースとなるスペーサーがプラ製(=絶縁材)なんだから、鉄ネジで充分じゃん」ということに気付き、折れ残りのスペーサー凸部中心に0.75 mmφの穴を開け、M1タップを立てて2 mm長の頭小ビスで固定することによって修復することが出来ました。左下が製品の焼き止め固定、右上がM1ネジで固定した状況です。しかし、ベースが絶縁材であることを忘却していたとは… 加齢で頭が固くなっているのかもしれません。

ということで、NMRAの8ピンソケットを取り付けてみました。集電ブラシとモーター端子の接触をどうやって絶つかを、テープを巻くとか色々考えました。集電ブラシからモーター端子へ伸びる「腕」を切り詰める、という解決策もあろうかと思いますが、どうもこの「腕」は、焼き止め部を含めた「3点支持」を形成することによって集電ブラシの安定化に貢献している様な感じがしますので、切断は避ける方針で検討しました。色々考えているうちに、「ブラシから伸びている腕にDCCデコーダーへの配線をハンダ付けして、ショート防止の熱収縮チューブを被せれば、それで絶縁できるのでは…」ということに気付き、写真の様にやってみました。8ピンソケットにはアナログ制御での試運転に備え、KATOのハノーバーから外したショートピン(1-7-8ピン間と、3-4-5ピン間を結んでいます)を挿してあります。これらの作業中に、ブラシの焼き止め固定部が2つ外れてしまいました。こうなると4箇所中3箇所が外れたことになり、もはや信頼性皆無ですので、未だ無事な1箇所を含めた残り3箇所もM1ネジ固定に変更しました。プラ完成品のDCC化は、この様な手戻り補修作業が頻発して、どうしても捗りません。

まぁここまで終了させてボディを被せてみたのですが、小さな車内にNMRA8ピンソケットがちょっと無視できない存在感を発揮しています。うーん、色々なデコーダーのテストベッドにしようと考えてNMRA8ピンソケットを付けたのですが、ちょっと頂けません。デコーダーは薄いものを直接結線することにしましょう。

カテゴリー:12mmホイホイ, DCC, 東日本電軌(HNR), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事