江東電気軌道(KDK)

2022年1月21日 6:24 PM | 投稿者名: treasure

グループ軌道線会員各位

★グループ軌道線運転会のご案内

【日時】2022年2月27日(日)9:00 ~ 17:00

※来退場時間は自由です。ご都合に合わせてご参加ください。

【場所】中央区立晴海区民館(東京都中央区晴海一丁目8番6号 晴海トリトンスクエア内) 3号室(洋室)

(http://www.tafuka.co.jp/tokyo_chuo/tsukishima_harumi.html)

・都営大江戸線勝どき駅下車A2a出口 徒歩10分

・都バス「晴海トリトンスクエア」バス停下車 徒歩3分

「都05東京駅丸の内南口-晴海埠頭」

「都03四谷駅-晴海埠頭」

・都バス「晴海区民館前」バス停下車 徒歩1分

「東15甲・乙東京駅八重洲口-深川車庫」

「東12東京駅八重洲口-晴海埠頭」

「錦13甲・乙錦糸町駅-晴海埠頭」

・有料(400円/時・最大1,600円)ですが、駐車場があります。

地図はこちらです。

【費用】

・会場使用料金(午前1,600円・午後2,100円)の、各時間帯参加者での均等割り

【その他】

・新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、風邪症状など体調不良が見られる場合は、参加を自粛して頂きたくお願い申し上げます。また、参加時には、マスクの着用をお願いします。

・例年通り、曲線半径250 mm のエンドレス+仮設車庫線を準備します。

・参加者におかれましては、Digitrax のDCC スロットルと分岐コネクターをご持参頂けると助かります。

★奮ってのご参加を、宜しくお願い申し上げます。

カテゴリー:お知らせ, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年1月14日 7:43 PM | 投稿者名: treasure

あけましておめでとうございます。SEPTA Kawasaki LRVの続きです。

上回りと下回りを組み合わせてテストします。前面のヘッドライトとサブウェイライトはデコーダからの電流で無事、点灯することが確認されました。あと、サブウェイライトの光が漏れていますので、アセテートテープを貼って遮光しておくことにします。

テールライトも、交互点滅回路を経由したデコーダからの電流で点灯することを確認しました。室内灯も点灯することを確認しています。全LEDの点灯が確認されましたので、車体へLED基板を取り付ける際、ダメージはなかった様です。

あと残るディテールは、ダミーの連結器を残すのみですが、これを付けると収納時に引っ掛かったり、箱内で前後に詰めるクッションで押されて外れそうです。床板の塗装を剥がして金属地肌を出し、変性シリコーン系接着剤でがっちり固定する必要がありそうです。

さて、この段階でNCEのPower Cabで試運転している最中に惰行設定が利き過ぎている様に感じ、コントローラーのMOMENTUMボタンを押してみると、どうもデコーダの設定を書き換えにいった様で、テールライトの設定がおかしくなってしまいました。うーん、これは1回、デコーダをリセットする必要がありそうです……

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2021年12月31日 5:42 PM | 投稿者名: treasure

12/25、26に大宮ソニックシティで開催された、「さいたま鉄道模型フェスタ2021」を覗いてきました。昨年はCOVID-19感染症の影響で開催されませんでしたので、2年振りです。当初、25日11:30に行ったのですが、入場制限(150名ずつのパッチ式入れ替え制)のため14:00の入場となる由でしたので、諦めて翌26日8:45に行ったところ、10:00の開場直後に入場することが出来ました。

品切れになっていた「アルモデル」さんの自由形凸電の改良再生産品を購入しました。ポールを載せて、一昨年に入手した、Pacific Electricの34′ Passenger Carと34′ Baggage Carの牽引機に仕立てようという算段です。動力は、そうですねぇ…… 新しくなったパワトラを試用してみるか、それとも手持ちで使うあてもない、初代WB-26を廃物利用するか…… というところでしょうか。

あと、ストラクチャーペーパーキットの新進メーカーたる「梅桜堂」さんが出店していましたので、欲しかったこの2点を購入しました。12 mmホイホイに使えれば嬉しいものです。

懇意にしている出展者さんによりますと、今回は急に開催が決まったようでして、新製品の準備が出来ず、また出展が間に合わなかった常連さんもおられると伺いました。COVID-19感染症が小康をみせている時に開催でき、旧交を温められたのは幸運でした。

で、2021年最終日の本日、運動がてら新宿まで歩いて、12 mmホイホイに足らない225×300 mmの4 mm厚シナべニアを購入したついでに画材店に寄り、26日に購入した「トタン小屋1/87」を組むのに必要な絵具(アクリルガッシュ)を買ってきました。丁度セールで、20%引きでしたので、スクール12色セットをひとつ、錆止め塗料の鉛丹色近似色としてRED OXIDEをひとつ、購入しました。

これで2021年も終わりますが、COVID-19感染症に振り回された一年でした。しかし、徐々に旧来の状況に戻れつつある様な印象があります。ともあれ、一年間、お疲れ様でした。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2021年12月21日 3:15 PM | 投稿者名: treasure

12月19日に「中央区立京橋区民館」において、忘年工作会を開催しました。昨年はCOVID-19感染症の影響で中止としましたので、2年振りの工作会です。

HOホイホイは、個人所有分としては一応揃いましたので、線路関係のプロジェクトとして、以前述べた12mm(HOn31/2でも、H0mでも、HO-12でも構いませんが……)ホイホイの製作に着手することにしました。

以前kingyoさんが、HOホイホイをハンドレイで作られていまして、それに対抗する訳ではありませんけど、12 mmはハンドレイでやってみることにしました。ということで、これも前に錆落としをした16.5 mm軌間用のトラックゲージを2分割して幅を詰め、12 mm軌間用のトラックゲージに仕立てることにしました。3点式のゲージですので、1点側の切れ込みを板厚分(1 mm)だけ深く加工し、重ねてハンダで継ごう、という算段です。軌間はTILLIGの組線路のそれに、現物合わせで揃える計画です。

更に、ベースボード用べニア板への罫書も行いました。で、何を勘違いしたのか、225×300 mmの4 mmtべニアを2枚しか買っていませんでした。良く使っていた東急ハンズ池袋店が閉店間際で在庫がなくなり、300×450 mmが入手できなかったので、225×300 mmに代替したのですが、枚数が2倍必要になるということを失念していた様です。池袋店はもう閉まってしまいましたので、そのうち東急ハンズ渋谷店にでも遠征して入手することにします。

原案では、直線長は220 mmの計画でしたが、僅か5 mmを詰めるのも端面の仕上げ等を考えると面白くありませんので、直線長は225 mmに変更することにしました。この系統は恐らく、私独りが作るだけでしょうから、組み合わせに楽になる長さ、ということは考えないことにして、伸び伸びと作っていくことにしたいと思います。

この他にも、上の変更に合わせて製作図を修正したり、分岐器の自作に必要なトラックゲージを0.5 mmtのステンレス板から切り出したりして、12mmホイホイ製作の準備を進めました。こっちは糸鋸の切れ込みが歪んでしまい、人前に出せる代物ではありませんので、写真は勘弁して下さい。

今回の工作会は、最小人数での催行となりましたが、工作会終了後、京橋近傍の東京駅八重洲地下街の寿司屋で忘年会を開催し、お開きとなりました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2021年12月1日 7:31 PM | 投稿者名: treasure

SEPTA Kawasaki LRVの電装も、ようやっと先が見えてきました。

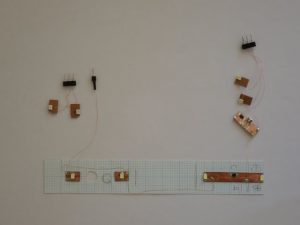

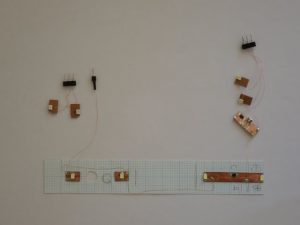

先の書き込みと前後しますが、LED基板の間と、基板とICソケットの間を、0.1 mmφのポリウレタン銅線マグネットワイヤ―で配線しました。AWG38相当で、資料によると、最大電流値は0.13 Aだそうです(ちなみに前回書いたAWG36のそれは0.21 A)。BowserのPCC等も、LEDへの配線は同程度のマグネットワイヤ―で為されています。DCCでは電圧が高いので、JNRの交流電化同様、電流はそれ相応に小さく、その辺も吟味してコードの太さを決めるべきなのでしょう。

デコーダと交互点滅回路基板を固定しました。当初は、交互点滅回路基板の上にデコーダを載せる計画でしたが、色々成行きで、上下を入れ替えました。デコーダは、ドア側に寄せて、「TCATT」と称する熱伝導両面テープで、ヒートシンクとなるシャーシー上に貼付しました。少しでも放熱に寄与出来れば、ということです。交互点滅回路基板の裏側には、配線用のハンダ付パッド等が露出していますので、絶縁のため0.065 mm厚のポリエステルテープで覆った上で、4枚重ねにした0.8 mm厚の自動車外装用両面テープを、シャーシーとデコーダの隙間に貼って固定しました。どちらのテープも、基材(支持体)がなく、粘着剤のみで構成されており、きちんと寸法が決まらず、切り出しには苦労しました。

ちなみに、交互点滅回路基板上のICはNE555です。これはかつて、ポイント駆動用サーボモータ制御回路に使用したLMC555とほぼ同じICです。巷では、「オンオフ同時間の点滅は出来ない」ように噂されている様ですが、そういうことはない様です。

LED基板とICソケットで構成された車体側回路を、車体裏側に貼付しました。室内灯とサブウェイライトの基板は、普段遣いのニチバン・ナイスタックで、ヘッドライトとテールライト基板は、貼付面にチップLEDが突出しているため、その段差を埋める目的で、0.8 mm厚の自動車外装用両面テープで貼り付けました。天井の配線はぶらぶらしない様に、ポリエステルテープで天井に貼り付けました。

これでほぼ電装も目途が立ちました。あとは細かいお化粧直しや注油と、上下の合体を残すだけです。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »