江東電気軌道(KDK)

2015年10月24日 8:53 PM | 投稿者名: treasure

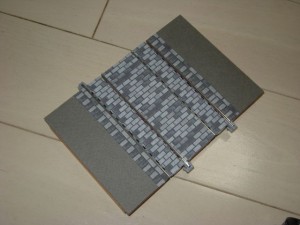

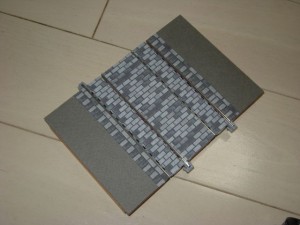

2015関東合運終了から15日余りが経過しました。今回は目立ったトラブルはなく、落ち着いた運転会でしたが、昨年からの懸案であった、車庫分岐(運転会ではドッグボーンエンドレスと通常エンドレスの接続部として使用)の舗装が間に合わなかった点が悔やまれます。「善は急げ」とも申しますので早速、次回に向けて舗装工事を施工しました。

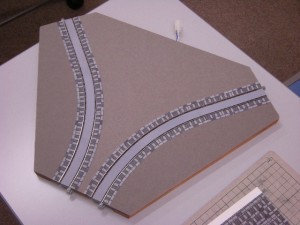

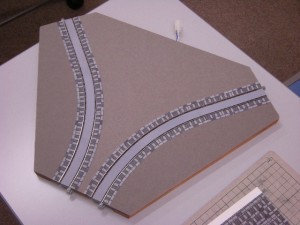

車庫分岐は350 mm長の分岐部と、100 mm長の直線部のふたつで構成されています。今回、100 mm長直線が舗装されていれば、ラケット型リバースループの根本に挿入して、直線を更に100 mm延長できたところなので、後悔が残るところです。ということで、これを先ず攻めることにします。

前述の通り、ラケットリバースの根本に挿入するという配置も考えられることから、従来と仕様をできる限り揃えたいところです。幸い、延長も短いことから、従来のマーメイド紙【こいねず】と、コットンラベルの予備品で賄うことができました。

ということで一日、ぼちぼち作業すれば完成です。次は分岐部の舗装ですが、こちらはまぁ、忘年工作会で本格的に取り掛かれれば… と考えています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年10月13日 9:21 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

とりあえず、メイン会場はこんな様子でした。

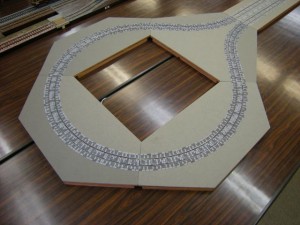

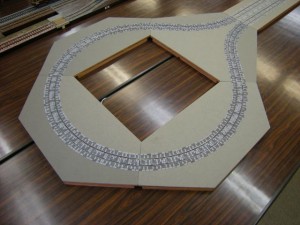

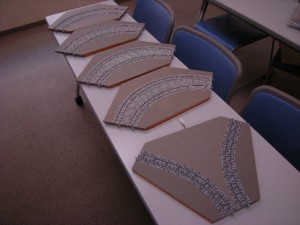

今回の線路配置です。前年度のドッグボーン型エンドレスに、通常のエンドレスを付随させたレイアウトです。予行演習の御蔭で敷設がホイホイと捗り、準備日の10日には運転を楽しめる状態になっていました。

5月の工作会で未完に終わった、ループ線レール間の敷石敷設も完了させて、合運に臨むことができました。

カテゴリー:クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2015年10月5日 9:44 PM | 投稿者名: treasure

9月27日に昨年同様、「ほっとプラザはるみ」において、10月の関東合運に向け、予めの計画に従ってホイホイを接続してみました。

今年度も給電系統を接続し、運転会とすることができました。運転ついでに今年度は、ルーティングの設定もやってみました。1操作で複数のポイントを連動させて切換られる様にする設定です。これで大分、操作が省力化できるでしょう。

今年度の配置です。中央のエンドレスは我々にしては珍しく、R500という大半径になっています。うん、R500を「大半径」なんて言っちゃうことに、世間様とのずれを感じますが、まぁ、それはそれです。

NEM準拠の輪軸を持った旧いROCOのカールスルーエ市電を使って試運転です。基本的な規格がぎりぎりアウト!ですので、これが無事に走れば、NMRA S-4.2準拠の車輛ならば、まぁ問題なかろうということです。

合運に向けてDCCアドレス設定&足慣らしの真っ最中です。

尚、同時に開催しました2015年度総会も無事終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2015年8月23日 9:11 PM | 投稿者名: treasure

グループ軌道線会員各位

グループ軌道線事務局

★グループ軌道線MTCC総会および工作会のご案内

【日時】2015年9月27日(日)

【場所】中央区ほっとプラザはるみ(東京都中央区晴海五丁目2番3号)3、4号室

都営大江戸線勝どき駅下車 A3番出口 徒歩16分

都バス「ほっとプラザはるみ前」バス停下車徒歩3分

「都05 東京駅南口-有楽町駅・銀座四丁目-晴海埠頭」

「都03 四谷駅-銀座四丁目-晴海埠頭」

「錦13甲 錦糸町駅-豊洲駅-晴海埠頭」

【スケジュール】

※集合時間は自由です。総会開会時間までに、ご都合に合わせておいでください。

9月27日(日) 9:00 ~ 16:00 運転会

16:00 ~ 17:00 年次総会

【総会について】

※総会出席予定者は「総会出席票」を、欠席予定者は「委任状」を、必要事項ご記入の上ご返送下さい。総会成立のため、ご協力をお願いします。

【議題について】

会計報告

今後の活動方針

その他

【運転会について】

参加費:無料(総会併催のため)

今回の運転会は、10月の関東合運で使用する、ホイホイの連結試験を兼ねています。関東合運でホイホイを供出される方は持参をお願いします。

その他の関東合運参加者各位は、合運で使用するDigitraxのDCCスロットルと分岐コネクター等をご持参頂き、動作試験をして頂けますと助かります。

【会費について】

会計役員宛送金又は総会会場でお受けいたします。

金額:3,000円(予定)

【その他】

総会成立のため、長期会費未納者・長期音信不明者については退会等の措置を講ずる場合があります。

※「総会出席票」または「委任状」返送については、郵便の他、電子メールをご利用ください。

☆ 電子メールをご利用の方は、捺印を不要と致します。

-----------------------------------------------

【出席の方】

総 会 出 席 票

私は、2015年9月27日に開催される「グループ軌道線総会」に出席します。

尚、本票提出後、都合により当日欠席する場合は、 氏を代理人と定め、議決権を行使することを委任いたします。

上記に代理人を定めない場合は、議長に委任いたします。

2015年 月 日

氏 名: 印

-----------------------------------------------

【欠席の方】

委 任 状

私は、 氏を代理人と定め、2015年9月27日に開催される「グループ

軌道線総会」において議決権を行使することを委任いたします。

上記に代理人を定めない場合は、議長に委任いたします。

2015年 月 日

氏 名: 印

カテゴリー:お知らせ, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年6月3日 6:43 AM | 投稿者名: treasure

5月31日に、「ほっとプラザはるみ」において、工作会を開催しました。

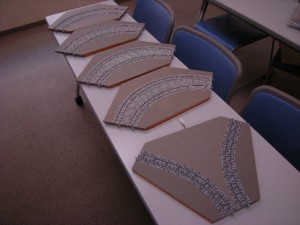

今回は、「2015年関東合運へ向けてのホイホイ整備」という御題で実施しました。

かねてからの懸案である、複線エンドレスと単線ラケットループの、レール間の敷石を仕上げに着手しました。

一日を費やして、ここまで出来ました。残るは250R曲線3/4周ですから、7割強は完成しました。関東合運には完成状態で持っていけそうです。実は、肝心の敷石シールを持参し忘れ、一旦取りに戻ったので、それがなければ完成に持ち込めたであろうことが残念です。

さて今回は珍しくも、以前に某フォーラムでご一緒していた方が、お客様として見えられました。上は持参された信号機です。歩行者用青信号が点滅してから赤になり、その後、信号が黄色を経て赤になるといいう、実物通りのシーケンスが再現されている優れものです。回路はMINTIAのパッケージに収まるまでに小型化され、そのままホイホイの基板内に収まるそうです。いいものを見せて頂き、ありがとうございました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »