DCC

2014年7月8日 10:08 PM | 投稿者名: treasure

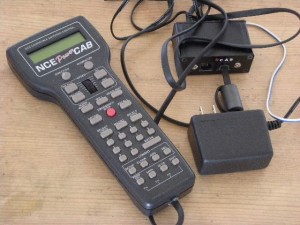

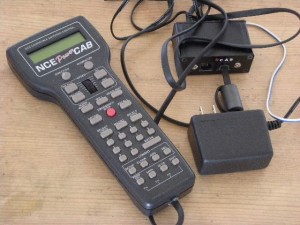

グループ軌道線では、DigitraxのDCCシステムを標準としていますが、弊社では試運転等のローカル運用には、NCEのPower Cabを使用しています。

このシステムを導入したきっかけは、28ファンクションをコントロールできるシステムが欲しくなったことでした。当然、DigitraxのDT400シリーズを導入するのが筋なのですが、量販店ではそれと殆ど変らない価格で販売されていたため、ちょっと毛色の違うシステムを弄ってみるのもいいかな… ということで購入しました。

Power Cabの特徴のひとつに、消費電流を常に表示できることがあります。今ディスプレイには、.06ampと表示されています。で、.06ampっていうのは、以前ご紹介した、Docksideの停止時消費電流ですが、デフォルトではここに、Fast Clockが表示されます。しかし、Cabの設定を変更することにより、これを変更することができます。具体的には、PROG/ESCを押して、PROGRAMING ON THE MAINモードに入り、6を押すとSET UP THE CAB PARAMETERSモードになるので、更にそこで一回、ENTERを押すとSHOW TRK CURRENT? 1=Yと尋ねられます。そこでキーボードの1を押し、その後は元に戻るまで、というか、変化しなくなるまで複数回、ENTERを押せば設定完了です。

あと、NCEの操作思想として、「列車運転が第一」というのがあります。例えば、ポイント転換のため、別のモードに移行したら、その操作が終了したら自動的に列車運転のモードに復帰します。Digitraxの、モード切替はオペレーターによる切替のみで自動復帰なし、という思想とは大分違う様で、興味あるところです。

実はこのシステム、結構前に導入していたのですが、何故今更紹介する気になったのかというと、アップグレード用のROMが送られてきたからなのでした。マニュアルの一部を切り取ってユーザ登録することを、”strongly suggest”(強く推奨する)していましたので、返送しておいたのですが、その甲斐があった、ということであります。

カテゴリー:DCC, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2014年6月15日 4:38 PM | 投稿者名: treasure

弊社では、以前紹介したBowserのFラインPCCカーの初期製品に、TCS社のM4Tと、Digitrax社のSFX004を搭載してDCCサウンド仕様にしてあります。

スピーカーには、東京ラジオデパートで購入した、直径9 mm程のものを使っていたのですが、音が小さいのが悩みの種でした。

先日、Sugar Cubeというスピーカーが優れものということを聞きましたので、交換してみました。

これが使用したSugar Cubeです。熊田貿易で購入しました。スペックは以下の通りです。

15x11mm, 11mm tall

8 ohm

1 Watts

Sound Chamber Included

スピーカー本体とケースは、セメダイン・スーパーXで固定しました。リード線は写真のようにハンダ付けして、アセテートテープで押さえました。金属地肌が露出している部分は、目立たない様にタミヤのXF1(艶消し黒)で塗り潰しました。

最終的に、運転席の横、前側乗車ドアの内側に、両面テープで固定して搭載しました。音は充分大きく、満足する結果が得られました。

カテゴリー:DCC, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2014年4月5日 10:24 PM | 投稿者名: treasure

長年、懸案となっていた仕掛品を、運転できるまでに仕上げました。

プロトタイプはB&O鉄道のC-16です。本来の棲家は、深夜の併用軌道でしたから(実車で7フィートという、ボギー台車並の軸距がそれを象徴しています)、まぁ、仲間に入れてもいいのではないかと思っています。

はじめはBowserの最終製品だったのですが、ひょんなことから入手したVarneyのダイキャスト版の重量に魅かれ、上回りとシリンダーブロックを振り替えました。更に、別売されていたバルブギアーと、スーパーディテールセットの一部を取り付けてあります。あと、弊社では本線運用にも就く、ということで、マーカーライトも増設しました。

さてこのモデル、キャブ下のエアタンクがぺったんこだったり、妻前面窓がなかったりと、ディテール的にも少々怪しいところがあります(実は米国HO初のスケールモデルですから、仕方ないといえば仕方ありません)。真面目にB&Oの塗装にする知識もありませんので、Komar Dry Transfersのデカールを使って、我々世代には憧れだった、John Allen氏の、Gorre and Daphetid Railroadのコスプレをさせてみました。サン・フランシスコのFラインでは、PCCが全米各都市で走っていた同類のコスプレをやっていますから、それに倣った訳です。

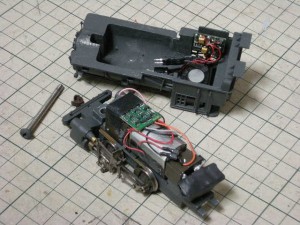

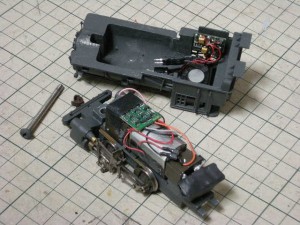

走行用デコーダはLenzのGold+、サウンドデコーダはMRCのSOUNDER(1908)を搭載しています。動輪固定のBタンクですので、集電不良の影響をできるだけ軽減しようと、GOLDにPOWER-1を付加しています。GOLD+デコーダも当初、JSTソケット付のものを入れようとしていたのですが、無理矢理入れたため動作がなかなか安定せず、苦労しました。どうも無理に入れたため、基板上の回路にへアクラックでも入った様で、最終的には動作不良となってしまいましたので、JSTソケットなしのものと交換しました。というか、JSTソケット付きを修理に出したら何故かソケットなしが交換で戻ってきたので、試したみたところ、前より余裕をもって入ったので、そのまま使ってしまった、というのが真相です。また、着手から完成まで長時間かかってしまったので、SOUNDERも1665から1908にアップグレードしました。

もうひとつ苦労したのが、POWER-1の設定です。マニュアルでは、電源供給停止からの動作時間をCV112で設定することになっているのですが、これはCV122が正しい様です。

まだまだマーカーライトにMVレンズを入れたり、ロッドにネオリューブを塗ったりしなければなりませんが、それらは分解せずに実施できるので、とりあえず御披露目です。

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2013年11月16日 9:27 AM | 投稿者名: treasure

デコーダ搭載

合運で、広電ハノーバーに何というデコーダを、何処に積んだのか質問されたのですが、積んだ場所をすっかり忘れていました。窓から中を覗いても見当たりません。本グループでは、ダイキャスト台枠をフライス加工して凹みを作り、その中に小型デコーダを収容した方もおりますが、そこまで手を掛けた記憶はありません。で、ボディを外してみたら、こんなところにLENZのLE077が積まれていました。記憶を辿ってみると、LE077に適当なDCCコネクタを付けたことを思い出しました。うまくバルクヘッドの陰になって、ちょっと見では判り難い場所です。

車輪交換

NWSLに注文していた車輪が届きました。

「KATO交換用」と銘打った製品に期待したのですが、軸端径が違っていて、そのままでは交換できません。車軸を嵌め換える必要がありますが、そのまま嵌め換えるとバックゲージがちょっと狭くなりますので、ワッシャを挟む等する必要があります。

カテゴリー:DCC, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2013年10月29日 10:13 PM | 投稿者名: treasure

合運終了から約1週間が経過しましたが、会場で発生したトラブルの修復を実施中です。

①都電6044の不調

帰宅後、「赤い箱」で再度テストしてみたら、異常なく動いてしまいました。で、28スピードステップで動かすという悪戯をしたらまた、デコーダを認識しない状態になってしまいました。ふと思うところがあって、供給されている電圧を測定すると、10.6 Vしかありません。ACアダプタを繋いだところ、14.3Vまで上昇し、この状態でアドレス読み出しを試行したら異常なく読み出せ、回復してしまいました。コマンドステーションとして使用する際は、ACアダプタを接続すべきなのは知っていましたが、プログラミングの際にも繋いだほうが良さそうです。

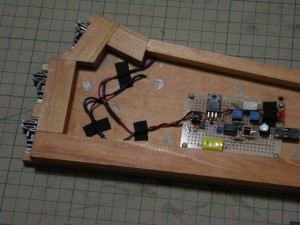

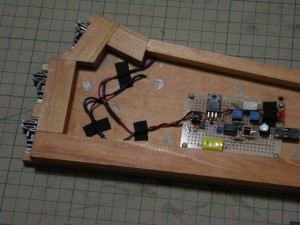

②都電ホイホイポイントの接続不良

2つのうちの1つが不安定だった(その割には本番ではそこそこ動いてましたが…)ので気がかりでした。帰宅後、仕上げのため、レールの塗装をしようと動作確認すると、また動きません。調べてみると、ストックレールとリード/トングレール間の接続が不良でした。分岐直線側のみからパワーを取っていたため、ポイント前端からパワーを供給すると、動作したりしなかったりするのでした。にもかかわらず本番で動いていたのは、エンドレス中に組み込まれていたためと考えられます。対策として、分岐側のレールを並行に結線し、ポイント内部での電気的接続に頼らない様に改修しました。準備工作をしてあったので助かりました。

③Arbeitswagen(K30905-1)の車輪交換

某所から、KATO広電の壊れた下回りASSYパーツが出てきました。そこで、忘れないうちにと、輪軸を丸ごと置換してしまいました。でも、件のトラムは未だ一編成在籍していますので、いずれにせよ車輪交換は検討する必要があります。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 車両, 関東合運 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »