ホイホイ・MTCC規格モジュール

2019年10月28日 6:56 PM | 投稿者名: treasure

(1)の続きです。

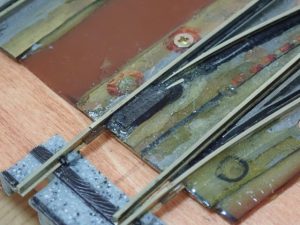

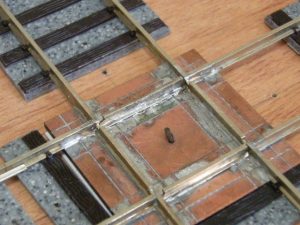

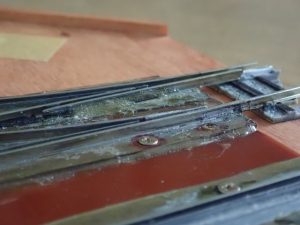

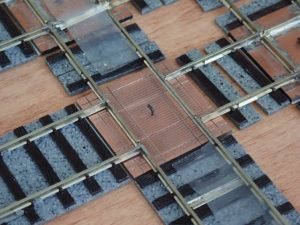

カーブ内側に接着された「フランジ支え」です。上面にフランジが通過した跡が残っていますので、車輪落ち込みを防ぐ役割を果たしていたことは間違いないのですが… 車輪踏面を支えるだけで合流できることが明らかであると同時に、外側基本レールの「盛り上がり」修正を妨害している可能性があるのでは是非もありません。申し訳ありませんが引退して(=撤去させて)頂くことにしました。但し、それなりの弾性を持った「フランジ支え」は、フランジ高の差異を吸収しますので、いざという時には有用な手法かと考えられます。場合によっては有用な解決方法だろうということを特記しておきます。

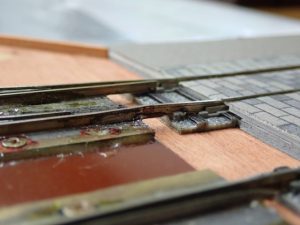

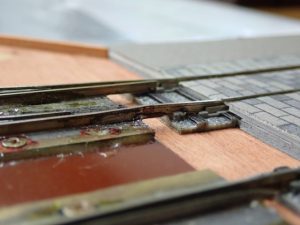

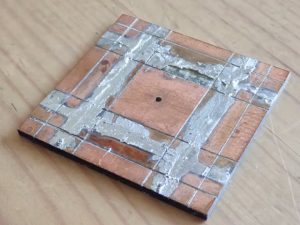

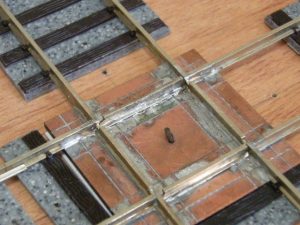

「フランジ支え」とユニトラック・ジョイント部を撤去した状態です(熱で損傷する部品を外しましたので、これで遠慮なく加熱し、ハンダを緩めることが出来ます)。外側基本レール根本は完全に浮いていますが、下面にエポキシ系接着剤が回り込んで硬化し、外側基本レールの「盛り上がり」修正を妨害している様子はありません。うん、何とかなりそう! ということで、弊社最大の100 w半田コテを投入し、外側基本レール「盛り上がり」部の押下と、2.0×0.4tの洋白帯板のハンダ付けによる、フランジウェイ幅の縮小延長を、長さ方向については「山勘」で実施しました。

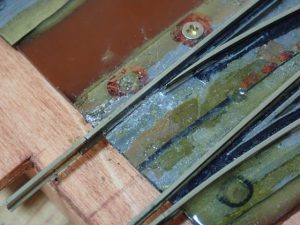

工作後の状況です。ハンダが汚いですが、水洗するには最早、多大の手間を要する状況ですので、無洗浄で済む、電子回路用のフラックスを用いてハンダ付したのと、ベースの真鍮板を余り熱すると、歪みを無理矢理抑え込んで沈めた外側基本レールが暴れ出し兼ねないので、この辺で妥協しました。フランジウェイは、NMRA Standards Gage を使って、できるだけ狭くしてみました。「山勘」で決めた長さはちと長過ぎたので、上面をヤスってRを付け、問題ない範囲に落とし込みました。ここにRを付けると、基本レールへの「乗り移り」がスムーズになるという「副産物」もありました。

とりあえず、第19回関東合運で露見した問題点は解消されたということで、更なる「Combat Proof」に挑みたいと考えています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2019年10月23日 11:23 PM | 投稿者名: treasure

2019関東合運から10日余りが経過しました。今回の合運では、kingyoさんから譲って頂いた左複線分岐を、新しいベースボードに移植して使用しましたが、予行の段階から色々と問題が発生しました。9/23の予行でトラブルは出尽くしたと思いきや、本番で分岐側外回りへの給電不良というトラブルに見舞われてしまいました。うーん、MSRの952号車(New Orleansのボギー市電)で試運転したのが不味かったんでしょう…(ボギー車なので、少々の無電区間は問題なく通過しちゃうんですなぁ…)。

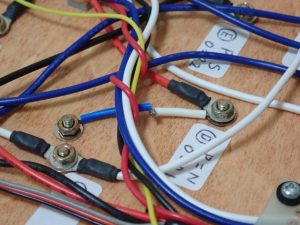

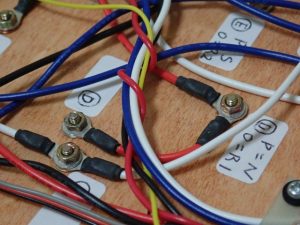

で、現場で急遽、手持ちのジャンク電線を2本繋いで、応急的にジャンパーを飛ばした状況です。幸い、何とかなったのは幸運でしたが、こういった事象発生の対策として、多少の配線材料は運転会会場に持参すべき、というのが教訓です。

応急的に渡したジャンパー線を、正規の配線に置換しました。これで配線的には問題なくなれば宜しいのですが… 複線分岐についてはもうひとつ、問題が明らかになりました。

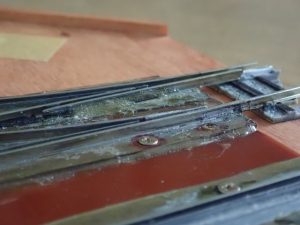

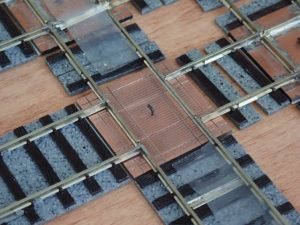

もうひとつの問題点がここです。分岐側からの合流部の外側レールが持ち上がり、平面が出ていません。そのため、通過時に車輌がかなり揺れます。ここは、移植に先立つ修正時にも気になりまして、ハンダを緩めて押し下げるべく努力しましたが、修正しきれませんでした(使用実績もあるので、まぁ問題ないだろう… と、甘く考えていたということもあります)。恐らく、カーブ内側に接着された「フランジ支え」が邪魔になって、レールがベースとなる真鍮板迄落ちなかったものと思われます。「フランジ支えも付いているから、まぁいいか…」と考え、オリジナルのままとしましたが、実際に使ってみると、車輌が通過する際甚だしく動揺し、問題があることが明らかになりました。きちんと工作すれば、フランジ走行にしなくても、クロッシングやメートで落ち込むことなく輪軸を通過させることが出来ますから、フランジ支え等を撤去して、思う存分加熱してハンダを緩め、修正したいと思います。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2019年8月24日 9:12 PM | 投稿者名: treasure

複線直交ホイホイの続きです。

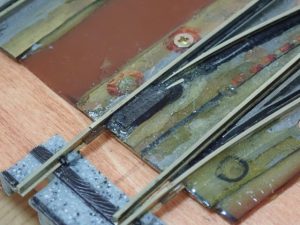

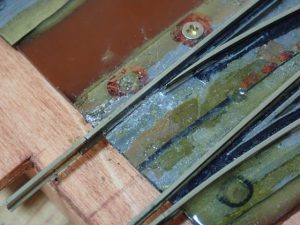

銅箔が剥がれてしまったプリント基板上のレールを剥がし、そのレール底面に付着したハンダを、gootの「はんだ吸取り線」と、マッハの「キサゲハケ」で掃除して、新しいプリント基板上に再セットしました。新しいプリント基板は、元のものと同じ様に、絶縁のためにカキ線を入れ、クエン酸で軽く酸洗いしてあります。念のため、プリント基板上でカキ線を越えた導通がないことは、テスターで確認しておきました。

前回と同様に、P.B.L.社の「TRICK-10k」でハンダ付しました。前回はフランジウェイの削成前でしたので、ゲージを揃えるだけでしたが、今回は既に、基本レールにフランジウェイが削成されていますので、それも揃えてのハンダ付けとなりました。ゲージの確認には、お馴染みのNMRAのHO用STANDARDS GAGEを使っています。今回のハンダ付けでは、プリント基板上の銅箔に直接コテを当てることはできるだけ避け、主にレールを熱して、レールと基板の間に糸ハンダを当てて、ハンダを流してみました。とりあえず無事、ハンダ付は終了した様です。この後、レール~プリント基板は台枠から取り外し、ぬるま湯で洗浄しました。

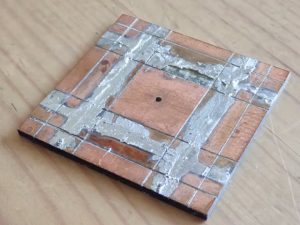

元のプリント基板です。銅箔が剥がれた箇所は、レール下面も剥がれていて、そのまま絶縁ギャップを切ったら分解していた可能性が高かったことが解りました。やり直して正解でした。

今後はレール踏面に付着したハンダの除去、残るフランジウェイの削成を進めていきます。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年7月29日 8:06 PM | 投稿者名: treasure

複線分岐ホイホイのレール長を仕上げ、実際に使用できる様にしました。

表面舗装は、試運転を充分済ませて、レールを固定した後でないと、怖くて出来ませんので、先ずこの状態で1~2回、運転会で使用して、車輌通過状況を確認することにします。早速、外側カーブの通りが悪いことが判明しましたので、軌框を少々ずらしました。

レールを切断する際、誤って一箇所、短く切り過ぎてしまいました。そこで、途中のジョイナーにおいて、レール間に短いレール片を挟むことで修正しました。写真は、判りやすくするために、接続部を拡げてありますが、実際は隙間がなくなる様に押し込んであります。

これで複線分岐ホイホイは、運転会で一応使用できるまでになりました。そこで、次の仕掛品退治として、複線直交ホイホイに手をつけることにしました。レールをハンダ付けした際、4箇所のクロッシング中1箇所で、銅箔が剥がれてしまっています。無鉛ハンダなので、融点が高かった可能性もあり(体感的にはそう違いませんでしたが…)、エポキシ基板であることに甘えて、加熱し過ぎたのかもしれません。周辺にスパイクを打ち、カシメて誤魔化すことも考えましたが、予めプリント基板の予備も準備してあったこともあるので、やり直すことにしました。ということで、レールを剥がす前の姿です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年7月10日 11:46 PM | 投稿者名: treasure

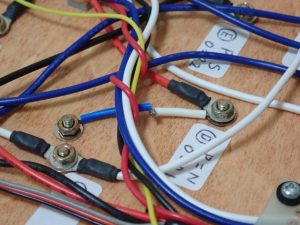

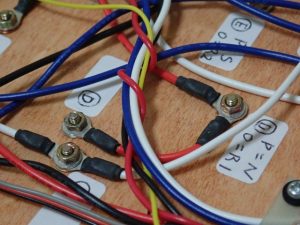

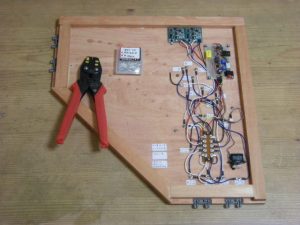

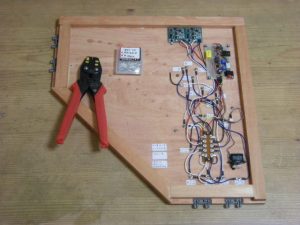

右複線分岐ホイホイの配線作業を済ませました。

先ず、ポイント駆動関係のサーボモータと基板の固定・配線を済ませました。サーボ駆動基板上のリレーで、給電を切り替えるフログへの配線も同時施工です。この段階で、ポイント用サーボがきちんと動作するかをチェックし、調整を済ませました。ちょっと基板内のハンダ付けに甘い箇所があって、サーボモータの動作が安定せず、ドタバタしたことはナイショ、です。

続いてMono Frog Juicerを固定し、レールへの配線を済ませます。Mono Frog Juicerは、裏側にスペーサとしてIMONのアセテートテープを貼り、基板の影響がない部位を、2 mm厚のスペーサで嵩上げした2 mmφのラグ板で押さえ、固定しました。基板を傷付けないよう、ラグ板の腕(?)には、ヒートシュリンクチューブを巻いてあります。当初、全方向から押さえなければならないと思っていましたが、台枠を構成する角材に一辺を当て、対辺の一箇所を押さえるだけで充分、固定できました。

配線が終わりましたので、例の如く、Docksideを使って試運転です。この車輌、重量がある上に、LenzのPower-1を積んでいるので集電不良に強く(その反面、集電不良の場合には、音が出なくなるのですぐわかる、という特性があります)、試運転の常連です。試験の結果は良好でしたので、今後はジョイント部のレールを整形し(何かあったための余裕として、ユニジョイナー一杯の長さにしてありますので、台枠面一に切り詰める必要があります)、運転会で試用してから仮止め部分をスパイクすることになります。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »