【運転会始末】KATOの欧州型単車の調整

2015年2月23日 10:21 PM | 投稿者名: treasure

2月8日の運転会で、ATLASの4番ポイントを使用した片亘り線を久しぶりに使用したところ、KATOの欧州型単車がかなり引っかかることが気になりました。輪軸のバックトゥバックが狭めなのは、既に交換時に判っていましたので、この引っかかりを解消すべく検討・修正を試みました。

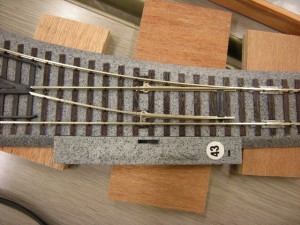

まず念のため、ATLAS4番ポイントのフログ部分におけるスパンとチェックゲージを、NMRAゲージでチェックしてみます。写真の通りゲージはすんなりと収まり、線路側には問題ないことが解ります。

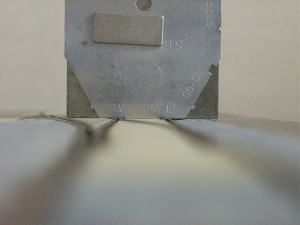

続いて、輪軸をNMRAゲージでチェックします。写真の通り、バックトゥバックが狭いことが解ります。では、どのくらい狭いのか? どのくらい拡げればいいのか? を検討してみます。

輪軸を採寸しますと、バックトゥバックが14.2 mm、フランジ厚が0.75 mmでした。バックトゥバックの許容範囲は14.37~14.6 mmで目標値が14.55 mm (NMRA S-4.2)ですので、0.13~0.40 mm拡げればいい計算です。ということは丁度、手元に在庫している厚さ0.13 mmのポリスライダワッシャを2枚、両側の車軸と車輪の間に挟んで、バックトゥバックを14.46 mmに拡げれてやればよさそうです。

ここでもうひとつ考えなければならない寸法がチェックゲージです。規格では「the primary controlling dimension」とされ、重視されている寸法です。具体的には、バックトゥバックにフランジ厚を加えた寸法で、目標値は15.32 mm、許容範囲は15.14~15.37 mmと規定されています。

当初のチェックゲージは14.95 mmですから、狭いほうに逸脱しています。ワッシャを挟んで拡げると15.21 mm、目標値に比べてやや狭いですが許容範囲内です。また、軸距離が比較的長く、かつ、小半径を通過しなければならないことも考えますと、許容範囲下限ぎりぎりを狙うのが理想ですが、まぁ、広めになるよりはまし、ということでOKとしました。

ということで、早速ワッシャをはめて修正した輪軸が上の写真です。NMRAゲージでチェックする限り、バックトゥバックとチェックゲージはクリアします。再組み立て後の試運転でも、引っかかりがなくなったことが確認されました。

実はMOROPのNEM310をみると、チェックゲージは15.1~15.3 mm、バックトゥバックは14.4~14.6 mmと規定されています。バックトゥバックが狭いのは、欧州規格だからかと思っていたのですが、そうではありませんでした。何でこんな寸法になっているんでしょうかねぇ…

いずれにしろ、これで無事に運転できることが明らかになりましたので、近いうちに、同じ輪軸を使っている「広電238」も修正しようと思っています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 | コメント(0)