東日本電軌(HNR)

2012年1月28日 11:46 AM | 投稿者名: kingyo

南海モ205更新の続きです:どの車両も動力やデコーダ関係の保守を考えて、電気配線の接続は出来るだけ端子板を設けて、撚り線の先にも端子を付けてネジ留めするようにしています。端子板にはベークライトや汎用プリント基板を使うことが多いのですが、ネジ留めを繰り返していると、1.4mmのネジ穴が効かなくなってしまうのが困りものです。

今回の改良では、裏側にネジ穴を切ったt0.5洋白の端子を置いて、薄く削ったガラスコンポジット基板の上からもう一方の端子をネジ留めするようにしました。床板との間はエポキシ浸透和紙で絶縁してあります。これで当分ネジが効かなくなることはなさそうです。

モ205のデコーダ基板から扉開閉モータへの接続は前後端の床下にあります。天井裏のモータからの配線はHポールのパイプを通って降りてくるので、先端には端子が付けられません。L形のt0.5板をネジ留めして、撚り線の先を挟んで接続させています。L形にしてあるのは、基板の穴に先を挿してネジ留めのときにずれ難くするためです。

カテゴリー:東日本電軌(HNR), 車両 |

コメント(0)

2012年1月22日 11:48 AM | 投稿者名: kingyo

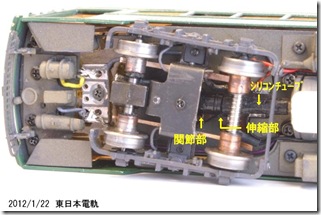

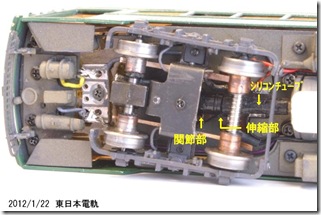

いでゆ工房のキットを扉開閉加工して2005~2006年に組んだ、南海大阪軌道線モ205ですが、動力台車駆動は小型プラジョイントをシリコンチューブに交換したものの、基本はキットのままで、R250通過さえもかなり無理無理という状況でした。画像右側のように、ギアボックスのウォーム軸が台車センターピンを貫通して保持されているので、そこから床裏中央のモータの間にシリコンチューブやジョイントを置いても、とても急曲線通過は困難です。

国内の16番製品の床下モータ伝動の場合、路面電車でも同程度の設計しかされていないものが多く、中にはモータ寄りの軸にギアボックスがあるものさえあり、急曲線の走行のことを考えて作られているとは思えません。

例外的に良い設計がされていたのは、かなり以前のカツミ製都電4100他で、センターピン直下にジョイント関節部があり急曲線でも好調な走りをする、と聞いています(残念ながら弊社にはありません)。

ジョイント関節部をセンターピン位置に持って来るために、枕梁と心皿部をt0.5洋白で作り替えました。枕梁の台車側枠取付部分は元のパーツの両端を流用し、新規製作部分を半田付け後に中央をカットしました。ギアボックスが振れてしまわないよう、画像中段左の枕梁部中央を上に折り曲げ、ウォーム軸を通して済ませてしまいました。軸に抵抗が掛かるでしょうから、決して最良の方法とは言えませんが・・・

エンドウ製#6505ジョイントを使いましたが、ユニバーサル・ジョイントも路面向きに急曲線で使えるものが市販品には無いと言っても過言でなく、今回も関節部はカッターで削ってスリムにして、何とかR175でも通れる程度になっています。弊社配属の玉電80や阪神国道線71は真鍮パイプなどから十字関節のジョイントを自作して好調に走っていますので、1両目の様子次第で2両目は自作するかも知れません。左の画像ではまだ入れていませんが、モータ軸とつなぐシリコンチューブとプラジョイント関節の間には前後にスライドさせる伸縮部を付けています。台車前後の上下動にも対応させるためには、関節部の他に伸縮部も無いと、うまく走ってくれません。モータ軸側の振れは通常少ないので、シリコンチューブだけで問題ありません。

エンドウ製#6505ジョイントを使いましたが、ユニバーサル・ジョイントも路面向きに急曲線で使えるものが市販品には無いと言っても過言でなく、今回も関節部はカッターで削ってスリムにして、何とかR175でも通れる程度になっています。弊社配属の玉電80や阪神国道線71は真鍮パイプなどから十字関節のジョイントを自作して好調に走っていますので、1両目の様子次第で2両目は自作するかも知れません。左の画像ではまだ入れていませんが、モータ軸とつなぐシリコンチューブとプラジョイント関節の間には前後にスライドさせる伸縮部を付けています。台車前後の上下動にも対応させるためには、関節部の他に伸縮部も無いと、うまく走ってくれません。モータ軸側の振れは通常少ないので、シリコンチューブだけで問題ありません。

2両あるモ205の内、1両はとりあえず更新完了です。もう1両は室内灯回路が怪しく、しかも作業途中のテスト時にデコーダDZ143を焼損させてしまったので、大々的な更新作業になりました・・・

カテゴリー:東日本電軌(HNR), 車両 |

コメント(1)

2012年1月15日 11:14 AM | 投稿者名: kingyo

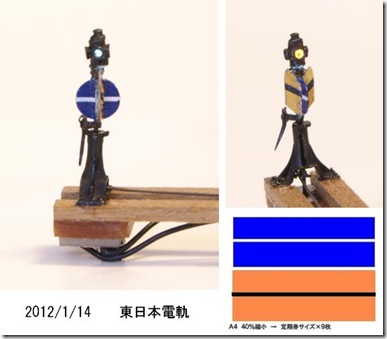

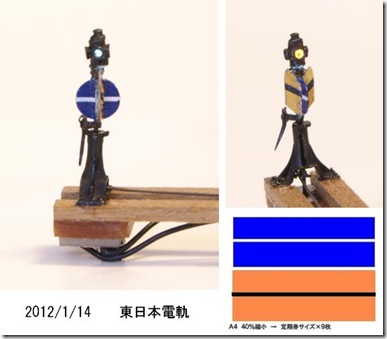

矢羽根標識付転轍器も組んでみました・・・

コモンワークスLazyJackの#8114です。1/80サイズながら、作動・点灯可能という代物で、灯具と基台はロスト製、標識板他は洋白エッチング抜き、軸は0.5/0.3真鍮パイプ、1608白色チップLEDと0.1ポリウレタン被覆ワイヤなどの構成です。とても眼が付いていけず、特に灯具と軸の接着部が綺麗に出来ませんでした。

LEDの配線は1本は絶縁チューブを被せて軸の中を通し、もう1本は軸の上下に半田付けするように説明がありますが、2本とも軸の中を通して下へ出してしまいました。ポリウレタン線を通してから周囲に半田付けの熱を加えるわけでもないので、短絡してしまうことはないだろうと判断しました。軸には絶縁チューブ2本は入りません。

添付のインクジェット紙印刷のデカールは一旦は貼ったものの、とても綺麗には仕上げられず、画像右下の帯状に長いデカールをMDプリンタで自作し直し、貼付乾燥後に周囲を切り取りました。取説には下地に白を塗装して発色を良くするようにとありますが、自作デカールは下地に白を2回印刷して済ませています。

基台をベーク板で繋いだ枕木に接着し、裏側にはダイオードと4.7K抵抗を載せた基板を貼って配線してあります。

今のところ、これの設置場所の予定はありません・・・

カテゴリー:ストラクチャ, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2012年1月7日 8:42 PM | 投稿者名: admin

スプリングポイントでない分岐のも、ポイントモータを撤去して、もっと簡易な形の転轍てこに取り替えました。

矢羽根標識付の転轍器も見栄えがして良いのですが、スプリングポイントに付けた簡易緩衝器とバランスが取れない感じがしたので、取りあえず今回ここには見送り・・・

使用したエコー#160錘付ポイント転換器は、ソフトメタルパーツのダミーで、どちら向きにも組み立てられるのは良いのですが、錘の付いているレバーが薄くてすぐ曲がってしまうのが難点です。この部分だけでももっと硬い材質で作り直したくなります・・・

運搬時には取り外し出来るよう、裏面に釘を接着してベースに挿し込み、両面テープ小片で貼ってあります。左右両方向のを組んでみました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2012年1月1日 6:34 PM | 投稿者名: admin

いわゆるスプリングポイントの転轍機の実例です。名鉄揖斐線黒野駅東方にあったものは、本格的なもので矢羽根付きですが、高さは国鉄などに比べるとやや低めなようです。当時同じ名鉄600Vの美濃町線では軌道線だったからでしょうか、標識付転轍機は見かけなかったような記憶があります。世田谷線下高井戸のは矢羽根無しですが、こちらも操作レバーは付いています。

カテゴリー:プロトタイプ例, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »