車両

2020年5月31日 6:29 AM | 投稿者名: treasure

新コロの影響で外出を控えているため、工作が進むと思いきや、工作スペースが思ったように確保できず、進捗は芳しくありません。

“BLIMP”は、下回りの調整を済ませました。ハンダ付が外れた台車端梁は、P.B.L.社の「TRICK-10k」で修復し、ギアボックス内の潤滑油は、巷で噂の「BELLHAMMER」に入れ替えてみました。

ポールは製品のものがいまいち宜しくないので、Miniatures by Ericの、「PE GREENAMYER POLE」を使うことにしました。このポール、架線集電用ですので、上昇角が非常に大きく(後)、ダミーとして使うと実感を欠きます。そこで、スプリング内側に、0.8 mmφの真鍮線を6.5 mm長に切って挿入し、上昇角を制限してみました(前)。そこそこ見られるようになったのではないでしょうか。ポールの基部は、製品付属のブッシュから、外径2.4 mm、内径1.5 mmのモーターシャフトブッシュに、外径1.5 mm、内径1.0 mmのパイプを挿入したものに交換しました。

ポールを載せてみると、こんな感じです。交換したポールは、製品付属のものより3 mm程長いのですが、これでも降ろした際に、シューが屋根上に収まってしまいます。実車のポールは下した際、コードがほぼ垂直になります(つまり、シューは屋根から突出します)。ということは、交換したポールでも、ホントは未だ短いのですが、これに手をつけると泥沼化しそうですので、目を瞑ることにしました。ポールの塗装が未了ですが、運搬時の破損を考えて、上から差し込んであるだけですので、これでお披露目とします。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2020年4月29日 9:43 PM | 投稿者名: treasure

SEPTA Kawasaki LRVですが、台車を組み立ててみました。

まず、台車サイドフレームを集電板に接着しました。接着剤は24時間硬化型のエポキシ系接着剤を使用しました。前後の位置は、先にハンダ付けした取付用スペーサの位置で決まりますが、上下位置は別途決めねばなりません。寸法を測って色々検討した結果、台車サイドフレームと集電板を上面面一にすれば良さげでしたので、その様に接着しているところです。方法としては、アルミブロック上に両面テープを介してマスキングテープを固定し、上下逆に接着した台車サイドフレームと集電板を仮止めしました。更に集電板裏側には、手元にあったべニア板の小片を貼り付け、接着面への圧力を確保しました。

車輪の輪心にも、ディテールを表現した円盤を接着します。PCC用の車輪をそのまま付けてもいいのですが、ちょっとディテールが異なるので付属部品を活かしました。台車サイドフレームと同じく、24時間硬化型のエポキシ系接着剤での接着です。車輪と、接着する輪心ディテールを表現した円盤の中心は一致させておく必要がありますので、車輪表面に接着剤を塗って円盤を置いた後、モーターツールに咥えて軽く回転させ、目分量で中心を一致させました。その後、車軸を木製洗濯鋏で咥え、アルミブロック上に両面テープを介して固定したマスキングテープ上に並べて硬化させました。平面に保っておいたので、特にずれることもなく硬化させることが出来ました。

そして、最終的に組み立てた台車一式がこちらです。申し遅れましたが、接着面は作業前に、パーツクリーナやプラ用シンナーで脱脂してあります。

これで何とか走行関係は目途がつきました。残るは電飾と配線ですが、色々検討すべきこともあり、未だ道は長そうです。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2020年2月16日 8:29 AM | 投稿者名: treasure

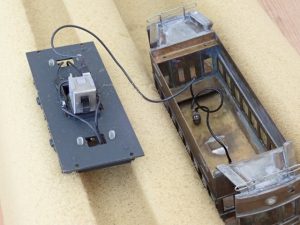

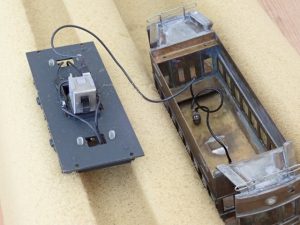

そろそろ標準仕様ホイホイの整備も先が見えてきました。ということで、今後は、「お手付き」状態の車輌を竣工させることにも注力したいと思っています。ここでは、2014年3月から「SEPTAのSingle-End LRV」を、2019年6月からPacific Electricの「BLIMP」を弄っていますが、実はそれよりも前から、「更新作業中」で止まっている車輌があります。

これがその車輌です。鉄道模型社の車体エッチング板と、だるまやのブリル21E台車を組み合わせています。一旦はビューゲル装備、パワトラ仕様で完成したのですが、デッキ周辺の組み替え(角材を入れてデッキ床板を1mm下げました)や下回りの三点支持化(パワトラを廃しました)を経て、ポール仕様にして架線集電のテストカーを勤めているうちに、いつしか忘れ去られた存在になってしまいました。これを現役復帰させようという計画です。ホイホイ上を運転することが目標ですから、架線集電配線は撤去してDCC化します。あと写真でお判りの通り、前後屋根上上の「簀子」も一部欠けていますので、それの復元もしなくてはなりません。

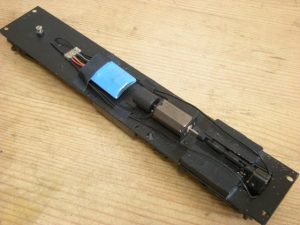

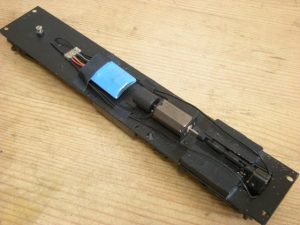

内部を覗いてみました。モーター上のスライドスイッチは、二線式集電と架線集電の切替スイッチです。屋根裏中央に、孔を塞いだ跡がありますが、これがビューゲル装備の名残りです。ビューゲル装備ということは、都電400形ではなく、鹿児島市電101形を模していたのだと思います。

下回りです。モーターは当時最小だったキドマイティIIIで、フクシマのギアボックスを使って簡易三点支持になっています。モーター下面にはコーヒー缶から切り出した鉄板を吸着させ、電動子を保護しようとしています。集電ブラシは非常に単純化した造りですが、これは、「どこまで簡素化できるか?」の試行として製作したためです。

ちょっと車輪が薄いのが難点なのですが、現役復帰に向けて手を付けたいと思います。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2019年12月25日 9:14 PM | 投稿者名: treasure

去る12/21、22に大宮ソニックシティで開催された、「さいたま鉄道模型フェスタ2019WINTER」を覗いてきました。某店で、ROUNDHOUSEの中古品が山積みになっていましたので、26′ Ore Carがないか探していると、こんなものが目に付きました。

Pacific Electricの、36′ Box Carと銘打たれています。Pacific Electricに類型車が実在したかどうかは不明ですが、塗装して組み立て、編成中に紛れ込ませてしまえば大丈夫でしょう。床板はダイカスト、台車はアーチバーでした。類型の36′ reeferの組立記事の通り、床板のバリ取りには苦労しそうです。

こちらは34′ Passenger Car。仰々しく名乗っていますが、要は様々なロードネームで売られていた”Overton”客車の一党です。こちらは先ず、Pacific Electricに類型車はいないでしょう…

34′ Baggage Carも見付けてしまいました。これら客車2輌、Docksideに牽かせる、って手もありますが、運転するなら何か適当な牽引機を見繕ったほうが良さそうです。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2019年12月5日 8:55 PM | 投稿者名: treasure

運転会等でトレーラーとして使用するため、カブースとオアカーを作ってみました。

以前、B&O鉄道のC-16に、Gorre and Daphetid Railroadのコスプレをさせましたが、それに牽かせる目的で、同じロードネームにしてあります。

カブースは、バックマンの二軸カブースを、ケーディのHGC製カブース用アーチバー台車(#583)でボギー化したものです。台車の位置は、単コロホイホイの130 mmRを通過できるような、ぎりぎりの位置に収めてあります。機関車とカブースを同一ロードネームにしておけば、間に挟む貨車のロードネームは何でもいいので、これも機関車と同じく、Gorre and Daphetid Railroadのコスプレをさせました。

オアカーは、偶然入手した旧ラウンドハウスのレタリング済み製品を組み立てました。但し台車は、ケーディの金属製ベッテンドルフ台車(#500)に交換しました。こちらは残念乍ら130 mmRは通過できません。

さて、いくら何でもオアカーが一輌では様になりません。オークションか何かで中古品を入手して塗り替えようかと思っていたところ、またまた幸いなことに、同一製品のアンデコキットが、新品で入手できました。ここに掲載した製品を参考にレタリングを起こして、もう一輌増備することを考えている最中です。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »