車両

2024年7月23日 7:51 PM | 投稿者名: treasure

オークション経由で入手した乗工社の「名鉄モ510」ですが、色々弄っていくうちに問題点が明らかになってきました。

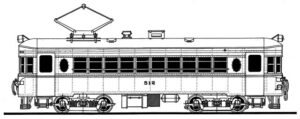

キット付属の側面図です。窓枠の上端はほぼ窓上端と一致しています。

(パンタ側を前として)右側後方の窓枠です。位置が下過ぎて、窓枠上端が窓上端より下にはみ出しています。また、この写真でははっきりしませんが、窓枠自体、ちょっと前上がり(写真右側が前)になっています。

上の反対側、左側後方の窓枠です。こちらは上過ぎて、窓枠上端が窓上端より上に喰いこみ、窓枠下端の幅が広くなり過ぎています。また、この写真でも判る位、窓枠自体が前下がり(写真左側が前)になっています。

こんな窓枠ではちょっと我慢できませんし、塗装の傷み具合もかなりのものです。ということで、「再塗装」を決断しました。前提として、窓枠の入手はほぼ不可能(エッチング板の原図を描いて外注、という手段はありますが…)と判断されますので、それを傷めないように外すためには、固定している接着剤をうまく溶解させて除去しなくてはいけません。周辺の様子から、側窓枠はボンド G17様のクロロプレンゴム系接着剤で貼られているようなので、とりあえずラッカーシンナーに漬けてみました。シンナーの量を節約して、片面のみが浸かる状況にしましたのでちょっと時間がかかりましたが、無事に側窓枠を外すことができました。また、ラッカーシンナーで塗料が簡単に溶解したことから、どうもプラホビー用のアクリルラッカー系塗料で塗装されていた様です。

側窓枠は外れましたが、妻窓枠は外れる気配がありません。「これはゴム系ではないな… エポキシ系かな…」ということで、蕗狩軽便図画模型工作部日記さんのBlogを参考に、カンペハピオの水性タイプ塗料はがし剤を塗り込んで1日放置した結果、接着剤が軟化して、無事剥がすことが出来ました。まぁ実際には片側づつ作業したので2日かかりましたが… いずれにせよ、こういった接着剤剥離は焦ることなく、時間をとってゆっくり進めることが肝要の様です。

で、塗装と窓枠を完全に剥がした結果がこちらです。弄ってみての感想ですが、ボンド G17様のクロロプレンゴム系接着剤の経年劣化(弾性と接着力の喪失)は顕著という感じでした。ゴムの特性を調べてみると、クロロプレンゴムは「全体的にバランスの取れたゴムですが、飛び抜けた長所はありません。」とある一方、スチレンブタジエンゴムは「耐摩耗性、耐老化性に優れています。」とあります。同じコニシボンド社のボンドGクリヤーはスチレンブタジエンゴム系ですので、窓ガラスの接着にはこの方がいいのかなぁ… と思っている最中です。

カテゴリー:12mmホイホイ, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2024年3月31日 9:30 AM | 投稿者名: treasure

3月は所属別クラブで第9回鉄道模型芸術祭に参加したり、第22回国際鉄道模型コンベンションで走らせた乗工社ポーターの新たなる被牽引客車を組んだりしていました。客車の組立は、「レーザーカットや3Dプリントを取り入れた最新のペーパーキットの組み具合はどんなもんだろうか?」という好奇心も後押ししてのことです。ということで、トロリー関係の進捗は殆どありませんでした。

とは言うものの、何もしていない訳ではなくて、地面を作っていました。運搬を考えて軽量紙粘土で造形していったため、一気に厚塗りできないので時間がかかりました。とりあえずこれで、180R曲線ユニット4つ、225 mm直線ユニット1つの地面が出来ましたので、試作225 mm直線ユニットと併せて最小限のエンドレス部分の地面はできたことになります。

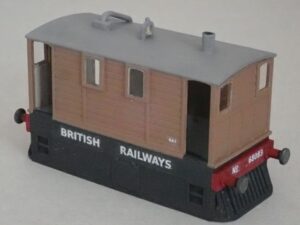

さて、この12mmホイホイを走らせる簡単な車輛として、JAM2023で発売された「田舎電車+貨車」を考えていたのですが、オークションに乗工社の「名鉄モ510」のキット組立品が出ていたので落札してしまいました。この製品、発売当時の模型ショーで、150Rの8の字エンドレスを軽快に走っておりまして、感銘を受けたものです。当初候補にしていたBStBのCe2/2は、輪軸がお手製ですので、メーカー製輪軸を持つこちらを優先しようと思います。

さて弊社にやってきたこの車輛、組立からやや年月が経過している模様で、上の写真の側からみるとそこそこですが、この写真の側は窓ガラスが脱落しています。連結器と車側表示灯も欠落し、車側表示灯は欠落後に取付孔が拡大されたことが伺えます。恐らく前オーナーは何か代用品を使って修復しようと画策していたのでしょう。それらを含めて整備し、再走行を目指そうと思います。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年9月6日 4:48 PM | 投稿者名: treasure

最小クラスなるも、曲がりなりにも入換専業ではない本線用機関車ですので、それなりにに貨車等を牽引できる様に補重します。

動力装置の組立説明書に、「モーターのトルクが小さい為、ウェイトは積み過ぎないで下さい。」とありますので、補重をする前に、どの位まで積むのか、予め検討してみます。組み上げた下回りの上にウェイトを仮積みし、電流を常時モニターできるNCEのPower Cabを使用して、前後進を阻んだ状態で試運転してみます。やってみますと、車重概ね80 gまでは動輪は空転し、その時0.01 A程消費しますが、それを超えると電流が増加し、車重90 gを超えると空転しなくなります。電流も0.1~0.3 Aへと跳ね上がります。

これらの結果から、概ね車重80 g位が限界だろうと判断し、それを目標に補重することにします。ちなみに仮積みウェイトには直方体状の鉛塊と硬貨を用いました。一円玉が1 gというのはよく知られていると思うのですが、十円玉2枚で9 gというのを覚えておくと、何か役に立つかもしれません。

でもって、補重前の車重がこれです。これでも、フレーム内側のモーター下部に3.7 gの補重をしていますが、47.8 gと全然足りません。弊社の経験則では、充分な集電を行うには、一軸25 g程の軸重が必要な様ですから、もっと積む必要があります。ちなみに車体重量は、塗装前と比較して0.6 g増えていました。乾燥後でこれですから、如何に大量の塗料を吸ったか、ということです。

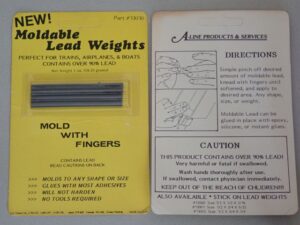

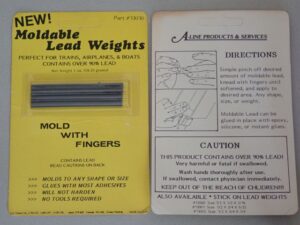

万が一見積りが外れてモーターが焼ける等の事故が発生した場合、ウェイトを取り外して減量する必要が生じます。そこで、A-Line Products製のMoldable Leadの粘着力を頼りに鉛板を固定してみることにします。煙室、ボイラー、火室に1 mm厚鉛板を切って入れた結果、ちょっと後ろが重そうになったので、前の懸架金具内部にも鉛板を積んでバランスをとりました。

その結果78.3 gと、ほぼ目標値を達成することが出来ました。あとは車体下側からボイラーを嵌め、それを動力装置の上に載せれば完成です。

と言っても、これでは単行で走行できるだけで、他車を牽引するにはカプラーをどうにかする必要があります。次回、その辺を何とかして完成です。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年8月30日 6:39 PM | 投稿者名: treasure

仕上げにかかります。

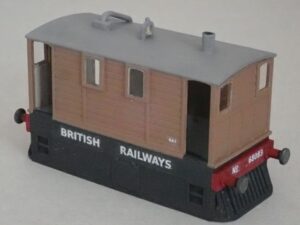

ROUNDHOUSE 26′ Ore Carと同じ手法でデカールを作り、貼付しました。ここでは未だ、デカールは軽く載っているだけです。

デカール軟化剤を使ってデカール膜を溶かし、目立たなくするのと同時に定着させます。デカール軟化剤としては、MICROSCALE社のMICRO SETとMICRO SOL、タミヤ社のマークフィット(スーパーハード)を併用しました。色々使ってみた結果、タミヤ社のマークフィット(スーパーハード)が一番強力な様で、これだけあればほぼ何とかなりそうな印象でした。これで手で触れても大丈夫になりましたので、煙突内にタミヤ製エナメル塗料 ジャーマングレイ(XF-63)、屋根上のベルに同ゴールドリーフ(X-12)、バッファー表面にGSIクレオス製 スーパーアイアン2(SM203)を色差ししました。

TESTORS社のPOLLY Scale SATIN FINISHで軽くオーバーコートした後、窓ガラスを外側から嵌め込みました。元々、内側から窓ガラスを貼る設計ですが、本車の窓枠は外嵌めなので、それでは特徴が再現できません。そこで、嵌め込みにチャレンジしてみました。ガラスはIMONから発売されている0.3 mm厚透明ポリカードネート板から作り、KATOが輸入しているGlue ‘n’ Glazeで固定しました。この接着剤、乾燥後でもタミヤのエナメル塗料用溶剤で拭き取れますので、使いやすい接着剤かと感じました。窓ガラスの断面が白く目立つのが拙いですが、ここは水で薄めたGlue ‘n’ Glazeを丹念に染み込ませれば多少は改善するのでは… と思っています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年8月25日 8:14 PM | 投稿者名: treasure

所属別クラブで、第22回国際鉄道模型コンベンションに参加し、レストアした乗工社ポーターを走らせたりしていましたが、それも無事終了しましたので、こちらに戻ってきました。

やはり排障器位ないと様にならないので、簡単に作って追加することにします。取付板と脚を0.3 mm厚真鍮板から一体に切り出し、0.3 mm厚1.2 mm幅の帯板を0.6 mm間隔で並べた横板をハンダ付けします。1.2 mm幅の帯板を0.6 mm間隔に並べるには、まず外側でスペーサーとなる同厚の0.6 mm幅帯板を挟んでハンダ付けし、横板を脚にハンダ付けした後、余分な箇所を切りとばす、という方法をとりました。上が製作途中、左下が完成形、右下がオリジナル部品です。一番上の横棒が短かったり、交点にリベットが表現されていることは、目立たない箇所であるため、無視しました。

出来上がった排障器と、コンプレッサーと抵抗器を側面に接着した床下機器取付板を塗装します。簡単に取り外せる小物ですので、テストケースとして、パーツクリーナーで脱脂後、GSIクレオスのMr.フィニッシングサーフェイサー1500ブラックで塗ってみました。これで剥がれてきたら… ちょっと真面目に再塗装します。

台車枠も同じフィニッシングサーフェイサー1500ブラックで下塗りし、P.E.#100と同じくタミヤのダークグリーン2(イギリス空軍)を塗りました。小物で凸凹もありますので、筆塗りで済ませました。グリーンは軽く表面に載せただけですが、奥まったところは黒のまま残り、いい感じに仕上がりました。

これで下回りの部品はP.E.100共々揃いましたので、ひとまず組み立ててみることにしましょう。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »