江東電気軌道(KDK)

2022年6月30日 9:00 PM | 投稿者名: treasure

線路廻りの地面工作を続けます。

軽量紙粘土で造形した地面の着色を色々試しましたが、中々上手くいかず、数回やり直すことになってしまいました。自宅近所の地面をデジカメで撮ったりして試行した結果、ローアンバーを主体に、プライマリーブルーで彩度を下げ、チタニウムホワイトで明度を上げることで何とかそれらしき彩色となりました。で、塗り終わった後で近くに転がっていたタミヤのXF-72「茶色(陸上自衛隊)」と並べてみると、殆ど同じ色相になりました。まぁ迷彩色ですから、日本の地面と同じ色相になるのは当然、ということです。

さて、着色した地面の上には、植生を再現しなければならないのですが、今回はここに写っているKATO製の「はじめての草はら」(NOCHのOEMです)を使ってみることにしました。草を撒く際、静電気で繊維を立たせるという製品は、NOCHを始めとしてこれまでにも数社から販売されていましたが、これもその系統の製品です。それらは、電池を使用して高電圧を起こす、というものでしたが、これは、ボトルを振って静電気を起こすというもので、低コストで道具立てが簡易なのが魅力です。

使用したのは、セットに付属している「日本の草はら[ブレンド]」という材料ですが、繊維は見事に立ってくれました。付属の「草はら糊」は、酢酸ビニルエマルジョン系のものの様ですが、濃度が木工用に販売されているものと比べて濃い様です。写真ではかなり緑が強く写っていますが、実際にはもうちょっと黄色が入っています。「ブレンド」の他にも4種類の色がありますので、使い分けたり、混色してみたりと工夫し甲斐がありそうです。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年6月28日 8:17 PM | 投稿者名: treasure

12mmホイホイを作っていくにあたり、簡単に運転できる試運転車輌が欲しくなりました。

ということで在庫品を漁ってみますと、BStB Ce2/2のダミー車体と、それに装着できる動力装置を掘り出すことができました。動力装置は16.5 mmゲージですので、これを12 mmゲージに改軌することにします。

動力装置に取り付けられている車輪の幅は2.55 mmあり、12 mmゲージには充分ですが、フランジ高が0.8 mmと高く、フィリットが小さい、フランジ角度が大きい車輪でしたので、NMRA RP25 #88車輪と交換することにしました。交換作業に先立ち、バックツーバック10.3 mm、フランジ厚0.8 mmということで、トラックゲージの上側を利用して車輪用ゲージを拵えました。トラックゲージは先のものが不良でしたので、一旦切り落として作り直しました。

絶縁側車輪を抜いて、内径1.5 mm、外径2.0 mmの手持ちブッシュを使って軸径差を埋めようとしたのですが… ラベルとは異なり、車軸径は3/32インチ(約2.4 mm)でした。しょうがないので、新規に1.5→2.4 mmブッシュを買ってきました。今後はなるべく早く、改軌等の工作を進めねばなりません。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2022年6月8日 10:08 PM | 投稿者名: treasure

以前にも書きましたが、弊会では運転会での仮設線路として、KATOのUNITRACKを利用しています。これが中々の難物でして、これまでにもチェックゲージの拡大、トングレールの改善(二箇所)という加工を実施してきましたが、フログのフランジウェイが広すぎるために車輪が落ち込む、という点に関しては手付かずでした。フログ周辺が難接着材で作られていると思い込んでいたためだったのですが、最近、TAMIYA製のタミヤセメント(流し込みタイプ)でスチロール板との接着が可能ということを知りました。「それならばScotchのスーパー多用途2も利くのではないか?」ということで、フランジウェイ縮小工作を試行してみました。

先ず、どの位狭めるのかを考えます。NMRA S-3.2では1.22+0.05-0.33 mmですので、車輪の規格としてNMRA S-4.2のフランジ厚が最大0.76 mm、MOROPのNEM310でのそれが0.7~0.9 mmであることに鑑み、現状の1.6 mmから1.0 mm強に狭めることにしました。スパンは14.05 mm強となり、S-3.2(14.1~14.2 mm)に届きませんが、狭い分には問題は発生しませんので良しとします。実験してみたところ、ハンダ付けと接着で、厚みは合計して凡そ0.05 mm増えることが判りましたので、0.2 mm厚と0.3 mm厚の洋白帯板を重ねてスペーサを作り、接着することにしました。

22 mm強の長さに切った0.2 mm厚1.2 mm幅の洋白帯材と、16 mm強の長さに切った0.3 mm厚1.2 mm幅の洋白帯材の前端を揃えて重ね、ハンダ付けします(上)。次いで0.3 mm帯板がなくなった境目で曲げ、フログに沿う角度に調整し、実物合わせで、フログからはみ出す部分に印を付けます(中)。その部分を切除し、前端を2 mm強の長さまで面取りし、後端にはRを付けて、フランジ通過時に引っ掛からない様にします(下)。

接着位置に置いてみた様子がこちらです。この状態で台車を通過させて様子をみたところ、意外なことにスペーサの「ずれ」は確認されませんでした。考えてみますと、このスペーサには鉛直方向に力が加わるだけですので、観察結果は頷けるものです。

スペーサを黒染め後、リードレールと接触していないことをテスターで確認しつつ、片方ずつスーパー多用途2で接着します。狭い場所なので、ハックルプライヤーで接着面に圧力を加え、すこしでも強度が出る様にしました。結論として、実用上充分な強度で接着することが出来ました。

最終的には、#110車輪を使用する限りでは、フログへの落ち込みは解消されました。スムーズな運転には有効な加工かと思います。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年5月30日 8:31 PM | 投稿者名: treasure

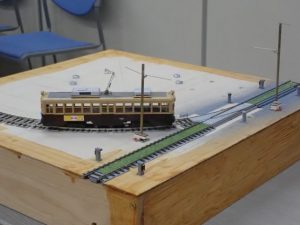

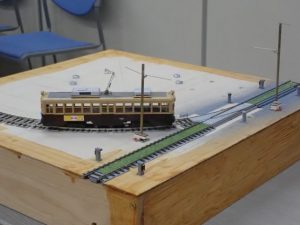

5月29日に「中央区立晴海区民館」において、工作会を開催しました。COVID-19の影響で、2020、21年と2回、5月の工作会をキャンセルしましたので、2年ぶりの開催となりました。

今回は、故Kingyoさんのご家族がおみえになりました。遺作を持参されたので、状況を確認してみましたところ、長期間動かされていませんでしたので、幾分か調子は落ちていました。

また、以前ゲストで来られた方が、レイアウトモジュールと車輌を携え再訪されました。色々なギミックが仕込まれたモジュールでして、スムーズな運転を目指して、話に花が咲きました。

こちらではトラムウェイの都電をDCC化しています。動力装置自体の特性が低速寄りに振られていますので、スピードステップを最高(255)にしても中々スピードが出ません。もうちょっとスピードが欲しいと感じるのですが、実物でもこんなものの様な気がしますので、悩ましいところです。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年5月24日 7:45 PM | 投稿者名: treasure

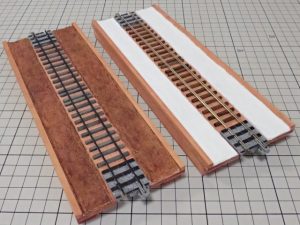

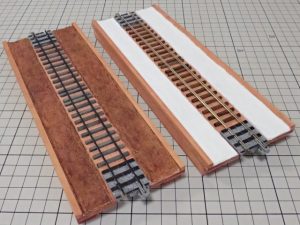

染めた枕木をベースボード上に配置します。

前回付けた印に従って、水で薄めたTitebondで枕木を貼りました。枕木の平行性や端部の通りは、特に定規を当てて揃えるといったことはせず、自然の乱れを活かしました。見ての通り、間隔はジョイント部の枕木ともうまく馴染んでいる様です。

線路廻りの地面を軽量紙粘土で造形し、試しにアクリル絵具で着色してみましたが、ちょっと赤味が強すぎた様です。更に彩度は高すぎ、明度は低すぎる様にも感じます。上から草を撒くにしてもちょっと不味いかもしれません。

地面を着色した方に置いたレールは、Micro Engineering社製の、Rail Weathering Solutionを使って黒染めしてみました。集電等を考えて黒染めのままいくのか、それとも塗装するか、ジョイナー部の通電もありますのでちょっと悩んでいます。

先に枕木の配置を考えた時、ジョイント部の枕木との馴染みをレール継ぎ目を中央にすることにしましたが、その部分のレール頭部に刻みを入れ、両側にリベット付き帯板(#16客車のヘッダー用です)を貼って継目板を装いました。帯板のリベット間隔は凡そ1.1 mmで、実物の30、37kgレール用継目板のボルト孔間隔(127 mm)よりもちょっと短いのですが、雰囲気重視ということで妥協しました。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »