江東電気軌道(KDK)

2022年3月17日 8:10 PM | 投稿者名: treasure

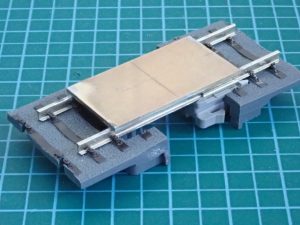

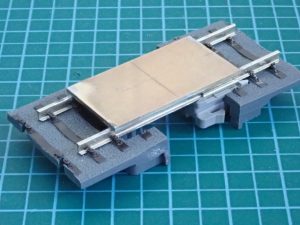

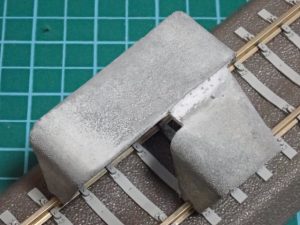

ベースボードの接続には、標準ホイホイと同様に、ユニトラックの接続部を利用する計画です。ユニジョイナーを使用する道床付き組線路はTILLIGのTT用があり、これをベースボードの接続部に利用した例が鉄道模型趣味誌958号 (2021-11)に掲載されています。ということで、これを利用することも考えましたが、この線路の枕木長は21.4 mm、枕木幅は1.6 mmと、前に述べた3.5 mmスケール寸法とはかなり異なっています(HOm用と銘打った製品もあるのですが、プラ成型はTT用と同じです)。KATOのHOユニトラックを改軌して12 mmゲージにすれば、枕木長や枕木幅はかなりスケールに近くできます。ということで、果たして実用となる強度で切り継ぎが出来るものなのか、試作してみました。

改軌にとりかかる前に、1 mm厚真鍮板とKATOのHOユニトラックに使用されているレールを使って、道床改軌用の治具を作りました。ゲージは前に作ったトラックゲージと同じく、TILLIGのTT用道床付き組線路に揃えました。これに左右分割されたユニトラ接続部を嵌め、中央部を接着してやろうという考えです。

治具作りと並行して、接着剤もテストしてみました。左は従来から使用してきた、セメダイン社のABS用接着剤で、既にユニトラックの道床短縮で実績があります。しかし樹脂が含有されていて粘度が高く、ぴったりと接触した部分に流し込んで接着するには不適当のようにも思われます。ここは是非とも樹脂を含まない、流し込みタイプの接着剤が欲しいと考え、手持ちのものを試してみることにしました。中央は武藤商事製のプラリペアに付属している混合用リキッド(主成分:メチルメタクリレート)で、接着剤ではありませんが、手元にあったのでテストしてみました。左はTAMIYA製のタミヤセメント(流し込みタイプ)で、主成分は酢酸ブチル、アセトンです。テストピース(手前)で実験した結果、どちらも強力な接着力を示しました。GSIクレオス社のMr.セメント・リモネン系(流し込みタイプ)(主成分:D-リモネン)も試してみましたが、こちらは無効でした。

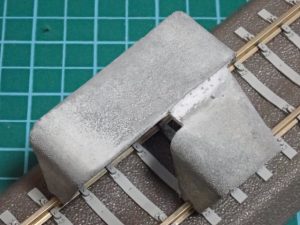

ということで、とりあえず寸法を罫書いて糸ノコ(一部は既に丸鋸で切断済み)で切断、ヤスリで寸法を仕上げて道床改軌用治具にTILLIGのTT用組線路接続部と共に填め込み、プラリペア混合用リキッドを継ぎ目に流し込んでみました。ヤスリ仕上げがいまいちで、毛筋程の隙間が空いてしまったので、駄目ならプラリペアで隙間を埋めようと考えたのですが、可能ならば同じ材質で継いだほうがいいだろうということで、ヤスリ仕上げで発生したヤスリ屑を隙間に押し込み、混合用リキッドを流したところ、隙間も埋まってがっちりと接着することが出来ました。乾燥後、試しにひねってみましたが、実用上充分な強度は確保された様です。強度に不安が出れば、下側に0.3 mm厚ABS板を貼る計画でしたが、その必要はなさそうです。

今後は、如何に手数をかけずにこの改軌工程を進めるか、を考えなくてはなりません。量産試作、というところでしょうか……

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年3月8日 9:01 PM | 投稿者名: treasure

ハンドレイでは、枕木の大きさや配置も考える必要がありますので、まず実例を探りました。今度はそれを、模型寸法に落とし込んでいきます。

1.枕木単体

|

長さ(mm) |

幅(mm) |

厚さ(mm) |

| 実物寸法 |

2100 |

200 |

140 |

| 3.5 mmスケール寸法 |

24.1 |

2.3 |

1.6 |

| FAST TRACKS HO枕木 |

29.7 |

2.5 |

2.0 |

| FAST TRACKS HOn3枕木 |

24.4 |

2.0 |

1.5 |

| IMON HO1067線路 |

24.0 |

2.35 |

- |

| KATO UNITRACK |

28.9 |

2.85 |

- |

実寸と3.5 mmスケール(1 foot=304.8 mmを3.5 mmに縮小する)寸法、それと手近で参考にできる模型の寸法を列挙してみました。ちなみにkinkyoさんは、30×3×2 mmとされていましたが、3.5 mmスケールではちょっと幅が広すぎます。2 mmという厚さは、KATO UNITRACKのジョイント部を接続に使用する前提では動かせません。ということで、HO用の枕木の長さを切り詰めて使用するのが適当との結論に至りました。長さですが、ユニトラックを改軌すると枕木長は28.9-(16.5-12.0)=24.4となりますので、それに合わせて24.4 mmにすることにしました。スケールでは24.1 mmですので、まぁ許容範囲かと思います。

実際のところ、実物では枕木の巾は一定ではなく、分岐器に使用される分岐枕木では230 mm幅、支え継目に使用される継目枕木では300 mm幅となっています。また、橋梁用枕木の幅は200 mmですが、長さと厚さが大きくなっていますので、この辺は鉄橋を作ることがあった場合には気をつけたいと思います。

ついでに、米国製品の枕木断面ですが、複数メーカーのwebサイトを参照しますと、いずれの実寸も標準軌用は9″×7″、3フィートナロー用は7″×5″となっていました。製品寸法もこれを意識している様です。だから模型寸法を明記していないメーカーがあるんですねぇ……

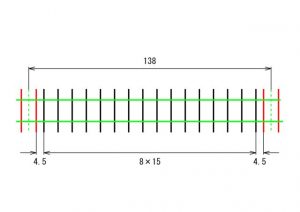

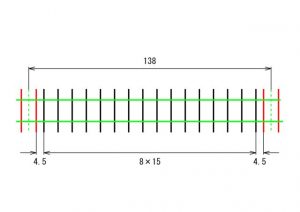

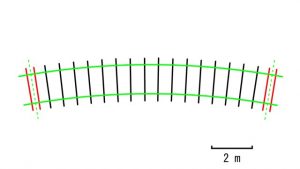

2.枕木配置

kinkyoさんは、直線を7.5 mm間隔、曲線をROCO製250Rと同じに配置されていましたが、今回はスケール寸法を0.5 mm単位に丸めて配置してみることにしました。上図が割り出した寸法です。先に書いた通り、直線でのレール端枕木とその次の枕木との間隔は380 mmですが、撤去図面を再度検討しますと、曲線でのそれは520~540 mm程度となっています。そこでこの部分は直線での4.5 mm間隔ではなく、6.25 mm間隔とすることにします。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年2月28日 8:24 PM | 投稿者名: treasure

2月27日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。

今回は、いつも使用している弊社の250R複線エンドレスに加え、上の写真にある東江戸川電軌さんの500R複線エンドレスも併用しての運転会となりました。で、小さな会場でしたので机が足りず、250R複線エンドレスのヤードは未設置のまま運転しました。しかし、全線併用軌道だと車輌を載せにくいこと載せにくいこと…… 次にこういうヤードなしの配置で運転するのならば、短い枝線だけでも出しておいて、そこでリレーラーを用いて車輌を線路に載せる様にした方が良さそうです。

500Rエンドレスは、車輌の関係でDCアナログでの運転を試みましたが、うまく動作した様です。ポイントの遠隔操作は出来なくなりますが、これで来る関東合運で、参加者各位の車輌も走行可能なことが判りました。

NGDCCの「赤い箱」を持っていったので、運転する前にSEPTA Kawasaki LRVのデコーダを再設定しました。テールライトのブレーキ連動点灯が機能しなくなっているので、先ずデコーダをリセット(CV8に2を書き込み)し、次いでトロリー用に設定(CV8に11を書き込み)しました。これでテールライトのブレーキ連動点灯が復活したことが確認されましたので、あとはアドレスを9111に設定したり、紫色のコードの割り当てをF2からF4に設定したりと、細々とした調整を済ませました。ことの発端となった加減速設定も、CV3(加速率)とCV4(減速率)を5から3に調整してみました。

で、250Rエンドレスを目いっぱい使って試運転しました。加減速その他の設定も良好でしたが、テールライトの交互点滅が乱れます。きちんと掃除したテスト線路上では良好に動作しますので、集電不良が原因の様です。いずれテールライト点滅回路の入力側にキャパシタを入れ、改善されるか試してみようと考えています。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, 東江戸川電軌, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年2月11日 7:54 PM | 投稿者名: treasure

ハンドレイでホイホイを作るとなると、これまでは考えなくて済んでいた枕木の大きさや、配置も考える必要があります。そこで、実例を探ってみました。

1.枕木単体

何はともあれ、枕木の大きさが判らないと何ともなりません。そこで、万葉線の車庫で撮った写真から長さを割り出しました。最奥の枕木ではレールは犬釘で直接、その手前3本ではF形タイプレート(?)を介して締結されています。実は最奥の枕木とその手前の間で、異なる太さのレール(奥側が細い)が溶接で接続されています。ということで、奥が30 kgレール、手前が37 kgレールと考え、レール底面の間隔から枕木の長さを比例配分で計算してみますと、約2.1 mとなりました。

木まくらぎの規格を調べてみますと、分岐器や鉄橋上以外で使われている枕木は長さ2100 mm、幅200 mm、厚さ140 mmとのことです。また、以前入手した1435 mm軌間の路面電車の工事図面でも、同寸の枕木が指定されていました。軌間は違いますが、上を走る電車の重量はほぼ同じでしょうから、1067 mm軌間の路面電車でも同寸法なのでしょう。広く使われているので廉価、ということもあるかもしれません。

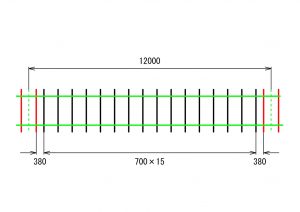

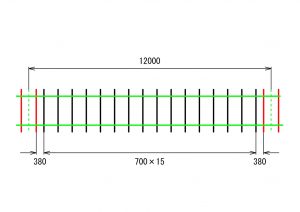

2.直線での枕木配置

これは先程述べた工事図面に配置が載っていました。上図のように、長さ12 mのレールに対して18本の枕木が敷かれ、両端以外の16本は700 mm間隔、両端の2本は380 mm間隔となっています。レールの継ぎ目は、直下に枕木がない「かけ継目」です。

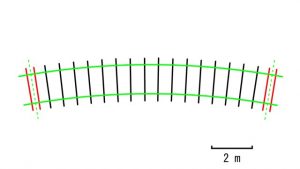

3.曲線での枕木配置

これについては敷設工事図面が探し出せなかったので、半径35 m曲線の撤去工事図面にあった枕木配置から推定しました。原図面はPDFでしたが、ベクトルデータでしたので、Inkscapeでスナップを利かせ乍らトレースし、それをJw-cadに読み込ませ、枕木の長さ(2100 mm)から縮尺を合わせてレールの位置と接続箇所を描きました。測ってみますと、外側レールの長さは12 mと推定され、そこでの枕木間隔は概ね直線のそれと同じでした。

先に書いた様に上を走る電車の重量はほぼ同じでしょうから、1435 mm軌間でも1067 mm軌間の路面電車でも、枕木配置は同一で問題ない筈です。また今回計画している180R曲線は、実物換算で約15.6 m半径ですので、実例の35 m半径とは大差がありますが、同じ考え方で枕木を配置すれば模型としては充分でしょう。

ということで、何とか実物の寸法と配置は推定できましたので、次はこれをどのようにして模型寸法に落とし込むかを考えねばなりません。

カテゴリー:12mmホイホイ, プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年1月31日 7:46 PM | 投稿者名: treasure

以前書いた、1/87,12 mmの運転ボード(12 mmホイホイ)を作ろうという計画ですが、12月の忘年工作会で手を付け始めた後の進捗状況です。

180 mmRの罫書きをするには、それに合ったテンプレートが必要なのですが、以前「都電ホイホイ」を作った際のテンプレートを発掘することが出来ましたので、それで線路中心線を罫書きました。「都電ホイホイ」の際は、枕木外縁を基準に軌框をスパイクしましたので、195 mmRでも同心円状に罫書きを入れましたが、今回はフレキを使わない計画ですので、中心線のみを入れました。申し遅れましたが、べニア板の不足分は購入し、エンドレス1周分の罫書きを完了させております。

錆を落としたり、切断したりと弄って来たトラックゲージですが、下に写っているTilligのTT用組線路に合わせてハンダ付けして、12 mm用のトラックゲージに仕立てました。錆を落としてからちょっと時間が経過した結果、また発錆が認められましたので、ハンダ付けの前にもう一回、「サンポール」で錆び落としをした後、100Wのコテでハンダ付けしました。さて、ちょっとの時間経過で再発錆したということは、防錆のメッキが機能していないということですので、「サンポール」と使用済単三マンガン乾電池から取り出した亜鉛板を使って、簡易的な亜鉛メッキを施しました。写真で色が白っぽくなっているのはその所為です。

忘年工作会で切り出したトラックゲージの仕上げですが、片方のフランジウェイ幅を削り過ぎました。もう片方は大丈夫なので、何とか使えないことはないのですが、方向性が生じてしまうのと、スパンの良否判定が出来ないのは面白くありません。これについては作り直し、ですね。ノギスに頼り過ぎて、測定誤差を見逃してしまったのが敗因です。

ということで、一般的な軌間でないと、基準となるゲージから作らねばならず、甚だ手間がかかるということを実感している今日このごろであります。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »