江東電気軌道(KDK)

2020年3月31日 6:40 PM | 投稿者名: treasure

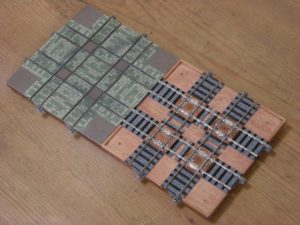

舗装がまだなのですが、レールを切り詰めて最小限のスパイクをし、配線内に組み込んで試運転が出来る様に仕上げました。

レール端を保護するために嵌めていたユニジョイナーを取り外し、糸鋸でレールを切り詰めました。以前はレールニッパを使用していましたが、過去に切断しようと力を加えた瞬間にレールが回転し、プラ枕木のスパイク部分が折れてしまうという事故(当然、軌框は交換して再敷設となりました)がありましたので、それからは糸鋸で切る様にしています。

レール長をダイヤモンドヤスリで調整しつつ、ジョイント部をスパイクしました。今回は2″×2″×2″のイケール(Angle Plate)を使って、ベースボード、ジョイント部、レールの各端面をちょっと丁寧に合わせてみました。

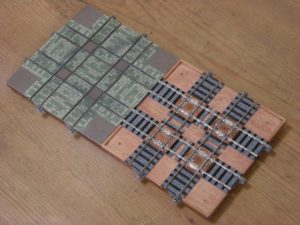

kingyoさんから引き継いだ、同寸の複線直交ホイホイと接続してみました。kingyoさん製作のものは、並行配線を前提にして、ギャップと無電区間を半分に節約していますので、対行配線では使用できません。これでようやっと、対行配線に使用できる複線直交ホイホイを整備することができました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年3月17日 8:22 PM | 投稿者名: treasure

kingyoさんから引き継いだ亘り線の詳細を調べてみました。

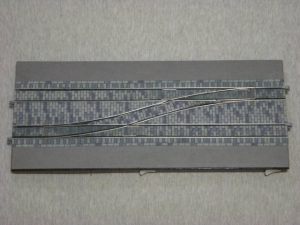

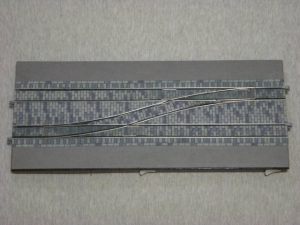

表面写真です。ボードは350×150 mm、複線間隔は50 mmと、標準ホイホイの規格に沿った構成です。以前お伺いしたところでは、500 mmRの反向曲線で複線を結んで亘り線としている、とのことでした。2つの曲線の間に直線が挟まれているかどうかについては、「覚えていない」ということでした。

長手方向を軸に反転させて、裏をみたところです。フログの極性切換と、対行配線時におけるリバース区間の極性切替のためのDual Frog Juicerが内蔵されています。その上のラグ板は、並行/対行配線を切り替えるための仕掛けです。左上で遊んでいる線バネは、表面写真で左下に位置するスプリングポイントを直線側に開通させ、終点での留置線として使える様にするためのものです。で、対行配線の場合には、右上から伸びる線路がリバース区間となります。

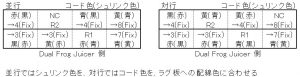

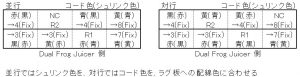

これが、配線を辿って判明した、並行/対行配線の切替設定です。裏面に「覚書」があるのですが、(電気的には確かにそうなんですが…)実際にはない配線が描かれていたり、「暗黙知」な部分もあったりして理解するのに時間がかかりました。

結局、右下に書かれたメモ「Dog Bone:ワイヤ色 Parallel:シュリンク色」というのは、対行の場合はシュリンクの色を、並行の場合はワイヤの色を、ラグ板への配線色に合わせなさい」という意味でした。この、「ラグ板への配線と合わせる」というのが、判ってみれば簡単なことなのですが、「暗黙知」でした。この、「暗黙知」云々ということは、自省でもあります。私も、ループ線交差部や複線分岐で、同様の仕掛けを仕込んでいますが、ラグ板への配線が非表示です。なるべく早くメモを作って、貼っておかないといけません。

これでまた、この亘り線を運転会で活躍させる目途がつきました。手持ちの450 mm長亘り線は、内部構造からくる制限により、対行配線への対応改造ができませんので、助かります。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR), 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年3月5日 7:32 PM | 投稿者名: treasure

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症流行の影響で外出を控えているため、出来た時間で複線直交ホイホイの配線作業を済ませました。

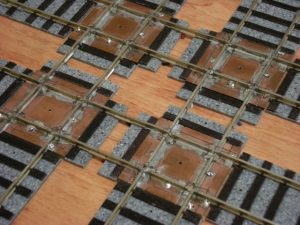

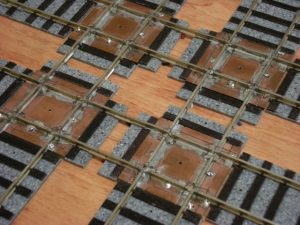

ホイホイ下面からみた、配線の状況です。直線方向に5つ、コマ切れになっているレールを電気的に繋ぎ、レール交差部の無電区間を除いて、給電が途切れない様にします。複線直交ホイホイは、本線の中に入って、本線への給電を中継する可能性がありますので、接続はプリント基板だけではなく、その上に0.8mmφ程のスズメッキ線をハンダ付けして、導体断面積を大きくしておきました。配線は、スズメッキ線に直接ハンダ付してあります。しかし、中々コロコロとして扱い難かったので、ここは、0.4×1.0mm位の真鍮帯板の方が楽に工作できたかと思います。

配線にはここに示す、AWG24相当の耐熱電子ワイヤーを使用しました。先述した通り、本線への給電を中継する可能性があるので、太さはフィーダーと揃え、加えて最初の写真にある通り、配線が輻輳していますので、耐熱ワイヤーとしました。ハンダ付の途中でも溶けてくることがなかったので、この選定は正しかった様です。

レールへの配線も、プリント基板にハンダ付するのではなく、レールに直接ハンダ付して、大電流(といっても1A程度かなぁ)が流れても大丈夫な様にしました。

あとは周辺のレールを切り揃えて、いよいよ試運転です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年2月28日 8:37 PM | 投稿者名: treasure

2月23日に、「ほっとプラザはるみ」にて、運転会を開催しました。

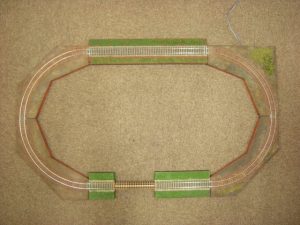

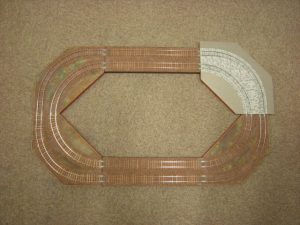

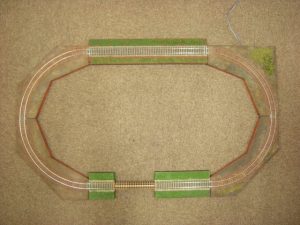

今回の線路配置です。250R複線ホイホイのエンドレスに、ユニトラックで仮設した小ヤードという、2月運転会恒例の構成ですが、ちょっと事情がありまして、運転する時間が限られていることが予想されたので、ヤードを昨年と比べて簡略化してあります。但し例年通り、本線とヤードは別給電です。D101はブースターとして設定し、ヤードへの給電と、スロットルとしての役割を果たして貰ってます。ポイント操作を、ハンディスロットルでやりますと、慌ただしくなり過ぎますので、ポイント制御用として重宝しています。

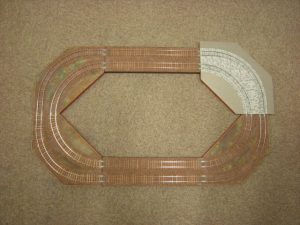

この度、ご家族のご厚意で、kingyoさんのホイホイを引き継がせて頂きまして、今回の運転会では、今後の運転会での使用のために、整理と採寸を実施しました。で、幾つか、エンドレスを作れる様に組み合わせてみました。これは、175mmRの複線エンドレスで、亘線もエンドレス外への分岐もありませんが、その辺は今後、発展させていければいいかと思っています。

こちらは、175mmRの単線エンドレスです。こちらも、エンドレス外への分岐がありませんが以下同文です。ガーダー橋が作られていますが、ホイホイでもやり様によっては、鉄橋を作れる、という実例です。

「ほっとプラザはるみ」は4月1日から、大規模改修工事のための長期休館に入りますので、これが改修前の最後の行事となりました。長年、ありがとうございました。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年2月16日 8:29 AM | 投稿者名: treasure

そろそろ標準仕様ホイホイの整備も先が見えてきました。ということで、今後は、「お手付き」状態の車輌を竣工させることにも注力したいと思っています。ここでは、2014年3月から「SEPTAのSingle-End LRV」を、2019年6月からPacific Electricの「BLIMP」を弄っていますが、実はそれよりも前から、「更新作業中」で止まっている車輌があります。

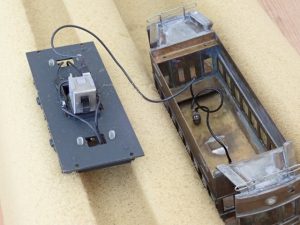

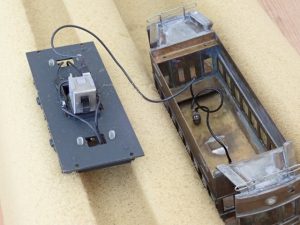

これがその車輌です。鉄道模型社の車体エッチング板と、だるまやのブリル21E台車を組み合わせています。一旦はビューゲル装備、パワトラ仕様で完成したのですが、デッキ周辺の組み替え(角材を入れてデッキ床板を1mm下げました)や下回りの三点支持化(パワトラを廃しました)を経て、ポール仕様にして架線集電のテストカーを勤めているうちに、いつしか忘れ去られた存在になってしまいました。これを現役復帰させようという計画です。ホイホイ上を運転することが目標ですから、架線集電配線は撤去してDCC化します。あと写真でお判りの通り、前後屋根上上の「簀子」も一部欠けていますので、それの復元もしなくてはなりません。

内部を覗いてみました。モーター上のスライドスイッチは、二線式集電と架線集電の切替スイッチです。屋根裏中央に、孔を塞いだ跡がありますが、これがビューゲル装備の名残りです。ビューゲル装備ということは、都電400形ではなく、鹿児島市電101形を模していたのだと思います。

下回りです。モーターは当時最小だったキドマイティIIIで、フクシマのギアボックスを使って簡易三点支持になっています。モーター下面にはコーヒー缶から切り出した鉄板を吸着させ、電動子を保護しようとしています。集電ブラシは非常に単純化した造りですが、これは、「どこまで簡素化できるか?」の試行として製作したためです。

ちょっと車輪が薄いのが難点なのですが、現役復帰に向けて手を付けたいと思います。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »