江東電気軌道(KDK)

2015年5月8日 10:17 PM | 投稿者名: treasure

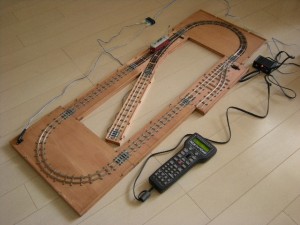

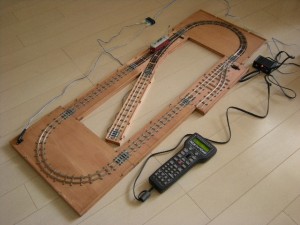

以前、「最小限のエンドレス」ということでご紹介した単コロホイホイですが、外部との接続用の分岐線が出来ていることから、これを利用した留置線を作り、ストックしてあった同規格の300 mm単線直線を掘り出してきて組み合わせ、写真のようなエンドレスを作ってみました。

留置線のボード幅は50 mmで、周辺との干渉を避けるため、ギリギリまで狭くしてあります。それでも架線柱建植のスペースが確保され、予備工作もされているのは、単コロホイホイの伝統であります。長さは300 mmで、28 mm長の端部を作って接続してあります。

元はといえば、300 mm長のPCB枕木軌框が余っていたので、それの有効活用ということから企画したのですが、使用されていたレールがシノハラの#70、分岐線分岐側はKATOの#83だったので、出来上がってみたら段差が酷い酷い… 在庫セールで材料用に確保しておいた790 mmR曲線旧製品から、レールを抜き取って置換しました(790 mmR曲線ひとつから、300 mm長レール2本がぎりぎり確保可能です)。最後に、ガードレールのフランジウェイを、Bachmann製のBirney Safety Carが通過できるように調節して竣工としました(PCB枕木ですと、比較的簡単に調節できます)。

これをそっくりそのまま、工作部屋のラックに棚板を増設して捻出した、高さ140 mmのスペースに押し込みました。これで弊社もようやく、常設運転場を確保することが出来ました。写真に写っているDocksideは、以前紹介した時から、マーカーライトにMVレンズを入れたり、ロッドにネオリューブを塗ったりと、一応の仕上げをしてあります。流石は実車軸距7 feet、半径130 mmカーブをスイスイ通過します。

棚板上面は床面より凡そ1535 mm、目線は丁度、Docksideの煙突上端になります。車輛を見下ろす格好は避けれれたので、まぁまぁ満足しています。

使用したポイントがシノハラの選択式ですので、分岐側のジョイナーは2線とも全て絶縁とし、留置線は直線部と端部間をターミナルユニジョイナーで接続して、独立給電ブロックとしました。2本のフィーダーは、接続コードを一回り太いものに交換した分岐コネクターでひとつに纏め、PowerCabに接続します。

分岐コネクターはぶらぶらして邪魔なので、手元に転がっていたネオジム磁石をアセテートテープで抱かせ、棚板下面に固定しました。テープ等で固定しますと、経年変化でテープが変質し、棚板を汚損する可能性があるため、それを回避しようという工夫ですが、さてどうなりますことやら…

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年4月15日 9:35 PM | 投稿者名: treasure

グループ軌道線会員各位

★グループ軌道線工作会のご案内

【日時】2015年5月31日(日) 9:00 ~ 17:00

【場所】中央区ほっとプラザはるみ(東京都中央区晴海五丁目2番3号)3号室

都営大江戸線勝どき駅下車 A3番出口 徒歩16分

都バス「ほっとプラザはるみ前」バス停下車徒歩3分

「都05 東京駅南口-有楽町駅・銀座四丁目-晴海埠頭」

「都03 四谷駅-銀座四丁目-晴海埠頭」

「錦13甲 錦糸町駅-豊洲駅-晴海埠頭」

【スケジュール】

5月31日(日)9:00 ~ 17:00

※来退場時間は自由です。ご都合に合わせてご参加ください。また、事前の参加表明も不要です。

【工作会について】

参加費:会場使用料金(午前800円・午後1,100円)の、各時間帯参加者での均等割り

・今回の工作会は、2015年関東合運へ向けてのホイホイ整備、ということでやりたいと思います。特に、2013年からの懸案である、500Rホイホイを攻めたいと考えておりますので、宜しくお願い申し上げます。

・ 工具、材料等は各自、ご自身の工作内容に合わせてご持参下さい。

奮ってのご参加を、宜しくお願い申し上げます。

カテゴリー:お知らせ, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年4月5日 4:26 PM | 投稿者名: treasure

Birney Safety Carは好みの車輛でして、弊社にもFomras製のブラス製品(未塗装)と、Bachmann製のプラ完成品が在籍しています。当然、これらを運転会で走らせたいのですが、当グループで運転するにはDCC化する必要があります。しかし、最初に入手したFomras製品は、モーターのアースが、モーターハウジングから床板・台車経由で結線されていて、DCC化が中々難しい構造になっているため、未だにDCC化されていません。Bachmann製品はデコーダ搭載済みで販売されていますが、四輪固定のために集電性能が劣悪で、ぎくしゃくとした走りで気に入りません。

スムーズな運転には、集電不良による瞬断の影響を回避しなければなりません。それを実現してくれるのが、Docksideに搭載したLenzのPower-1ですが、同等の機能を組み込んだデコーダがTrain Control Systemsから発売されていますので、デコーダの交換を試みてみました。

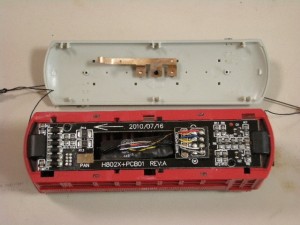

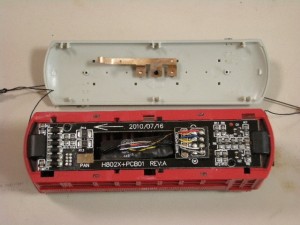

Bachmann製のBirney Safety Carは、マニュアルにある通り、屋根を外すことによって、ボディを外すことなく簡単にデコーダにアクセスできます。写真で写っているのは製品のままのデコーダで、NMRA規格の8ピンプラグを介して接続されています。PCBボードの開口部は、このデコーダを出し入れするには充分な大きさですが、交換するデコーダにはやや小さかったので、PCBボードを一旦外して交換することにしました。また、このデコーダは、直下にある梁(マニュアルの00F03)で中空に支持されているのですが、デコーダが大きくなりますので、これも外すことになります。

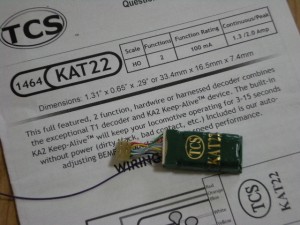

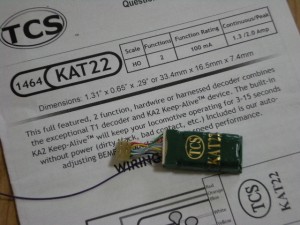

これが交換したTCS製KAT22デコーダです。後ろに写っているマニュアルにある通り、電源が失われても3-15秒の走行が可能と謳われています。Lenzでは最大設定でも4秒ですから(あくまでも設定上のお話で、消費電流0.25 Aだと1秒しか保ないとか、心細いことも書かれています)、かなりの効果が期待されます。写真は、Docksideに載っけたLenz製Gold+MPデコーダから外したプラグを半田付けしたハーネスを取り付けた状態です。

実は、同じシリーズの製品に、KAT12というのもありまして、こちらは電源が失われても2-5秒走行可能と謳われていますが、価格、公称寸法いずれも同じでしたので、両者購入して比較してみました。すると、写真にある通り、KAT22では、文字の下側が膨れていますが、KAT12ではその膨らみがなく、やや薄い様です。価格は変わりませんから(MSRPも同じです)、スペースが許すのであれば、KAT22を使うのが宜しい様に思えます。

デコーダ交換後、横から透かした写真です。オリジナルでは向こうが透けていたのですが、デコーダが存在を主張する様になりました。

で、肝心の無電区間での挙動ですが、KATOの246 mm長フィーダー付直線と369 mm長直線を絶縁ジョイナーで結んで、充分充電した後にスピードステップ12/127(全速127ステップの設定で12、という意味です)で、369 mm長直線をスピードを落とさず走り切って向こう側へ飛び出しました。スローも物凄く安定する様になり、お気に入りの一台になりそうです。

そういえば、某所で投げ売り(KAT22デコーダを足しても定価より廉い…)されていますので、もう何輌か入手して加工するのも面白そうです。

カテゴリー:DCC, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2015年3月19日 8:53 PM | 投稿者名: treasure

以前、D101の電源アダプタが新型になって軽くなっている件をお伝えしましたが、ようやっと適当なアダプタをみつけましたので、代替を試みました。

これが旧来のアダプタです。AC-ACで、出力は15 V 50 VAです。重さはご覧の通り、872 gもあります。

で、こちらが新調したアダプタです。AC-DCで、出力は15 V 3.34 Aと同等です。秋月電子通商で購入したLi Tone Electronics Co., Ltd. (L.T.E)製スイッチングACアダプター15V3.34A(TE50ES-S3-3150A)で、重さは僅か262 gです。これで600 gの軽量化、率でいくと約3割になりました。これならば持ち運ぶのに苦にならない範囲です。

幸いなことに、コネクタもそのまま使えました。これで、運転会でのD101の用途が拡がります。

カテゴリー:DCC, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年2月23日 10:21 PM | 投稿者名: treasure

2月8日の運転会で、ATLASの4番ポイントを使用した片亘り線を久しぶりに使用したところ、KATOの欧州型単車がかなり引っかかることが気になりました。輪軸のバックトゥバックが狭めなのは、既に交換時に判っていましたので、この引っかかりを解消すべく検討・修正を試みました。

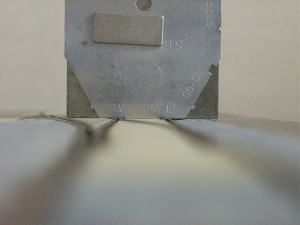

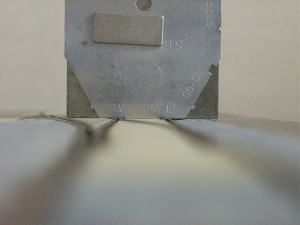

まず念のため、ATLAS4番ポイントのフログ部分におけるスパンとチェックゲージを、NMRAゲージでチェックしてみます。写真の通りゲージはすんなりと収まり、線路側には問題ないことが解ります。

続いて、輪軸をNMRAゲージでチェックします。写真の通り、バックトゥバックが狭いことが解ります。では、どのくらい狭いのか? どのくらい拡げればいいのか? を検討してみます。

輪軸を採寸しますと、バックトゥバックが14.2 mm、フランジ厚が0.75 mmでした。バックトゥバックの許容範囲は14.37~14.6 mmで目標値が14.55 mm (NMRA S-4.2)ですので、0.13~0.40 mm拡げればいい計算です。ということは丁度、手元に在庫している厚さ0.13 mmのポリスライダワッシャを2枚、両側の車軸と車輪の間に挟んで、バックトゥバックを14.46 mmに拡げれてやればよさそうです。

ここでもうひとつ考えなければならない寸法がチェックゲージです。規格では「the primary controlling dimension」とされ、重視されている寸法です。具体的には、バックトゥバックにフランジ厚を加えた寸法で、目標値は15.32 mm、許容範囲は15.14~15.37 mmと規定されています。

当初のチェックゲージは14.95 mmですから、狭いほうに逸脱しています。ワッシャを挟んで拡げると15.21 mm、目標値に比べてやや狭いですが許容範囲内です。また、軸距離が比較的長く、かつ、小半径を通過しなければならないことも考えますと、許容範囲下限ぎりぎりを狙うのが理想ですが、まぁ、広めになるよりはまし、ということでOKとしました。

ということで、早速ワッシャをはめて修正した輪軸が上の写真です。NMRAゲージでチェックする限り、バックトゥバックとチェックゲージはクリアします。再組み立て後の試運転でも、引っかかりがなくなったことが確認されました。

実はMOROPのNEM310をみると、チェックゲージは15.1~15.3 mm、バックトゥバックは14.4~14.6 mmと規定されています。バックトゥバックが狭いのは、欧州規格だからかと思っていたのですが、そうではありませんでした。何でこんな寸法になっているんでしょうかねぇ…

いずれにしろ、これで無事に運転できることが明らかになりましたので、近いうちに、同じ輪軸を使っている「広電238」も修正しようと思っています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »