江東電気軌道(KDK)

2013年2月12日 9:18 PM | 投稿者名: treasure

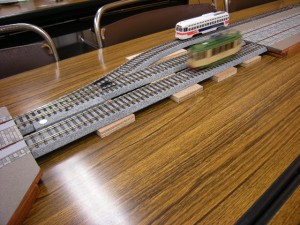

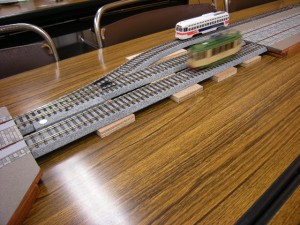

標準ホイホイの規格が作成される直前に設計された、曲線半径180 mm、複線間隔40 mmのホイホイです。都電をイメージして寸法を定めたため、「都電ホイホイ」と名付けました。

当初、シノハラ製#70フレキとKATO製固定線路用ジョイナーを用いる前提で着工しましたが、直線路盤を2枚作ったところで、ユニトラックの接続部を利用する方法が開発されたため、接続部に下からアクセスできるように変更して完成させたものです。接続方法の変更に伴い、軌框をHOユニトラック用レールとPECO製#70100フレキの枕木を組み合わせたものに変更しました。ユニトラック用レール相互の接続には、シノハラ製#60レール用ジョイナーを用いました。

先の運転会で久し振りに使ってみましたが、経年変化でレール間の舗装が浮き上がっていて不調でした。PECOの枕木に、接着テープがよく効かなかったことが原因です。それ以後に用いたユニトラックの枕木には接着テープが良く効きますので、近い将来、更新することを考えています。

当初、路盤にフィーダーを作りつけることに思い至らず、接続部にフィーダー付ユニジョイナーを挿入して給電していましたが、収納に不自由を感じていました。その後の経験で、接続端下側に角材を貼ってしまった路盤にもユニトラック接続部を収める凹みを作れることがわかりましたので、製作を中止した路盤を利用してフィーダーを設ける予定で工作中です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(1)

2013年2月4日 9:42 PM | 投稿者名: treasure

2月3日に、中央区立月島社会教育会館において、ミニ運転会を開催しました。

今回は、「公共交通機関だけを用いて、或る程度の規模の運転ができる」ことの再確認を課題としました。

今回の荷物一式です。一番下のコンテナにDCC機材、2番目のコンテナに単コロホイホイと線路若干、一番上のコンテナには車輌と応急保守用品等、その上の黒いトランクには、都電ホイホイが入っています。標準ホイホイはその上の不織布バッグ(本来は、ドライクリーニング店への持込用です)中に入っています。この他には書類やパソコン、デジカメを入れたショルダーバッグが荷物の全てです。勿論、この前の工作会で切り詰めた、簡易側線用ユニトラックと、下敷ベニヤ板も入っています。

持ち込んだ荷物をほぼ全部、展開した状態です。奥のエンドレスが標準ホイホイ(250R)、中程のが都電ホイホイ(180R)、手前のエンドレスが単コロホイホイ(130R)です。エンドレスはそれぞれ独立していますが、それぞれにDigitraxのブースターを1台ずつ接続し、DB150をコマンドステーションに、DB100+とD101(DCS50K)はブースターに設定して統一制御として運転しました。一番手前は製作途中の、標準ホイホイ規格のリバースです。最奥には簡易側線を設置してあります。

設置した簡易側線です。先の使用イメージのところで書いた通り、490Rの曲線で本線と平行に戻してあります。

一部に経年的な問題があることが確認されましたが、概ね好調に動作することが確認され、運転を楽しむことができました。

カテゴリー:クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(1)

2013年1月29日 9:01 PM | 投稿者名: treasure

厚さ9 mmのベニヤ板廃材を50×100 mmの長方形に約45枚切り出しました。12月の工作会で作成した簡易側線をホイホイに組み込む際、高さを合わせるための下敷として使用します。

ユニトラックの道床幅が42 mm、標準ホイホイの複線間隔が50 mmですので、長手方向に置けば線路の下に入り、横手方向に置けば1枚でユニトラック複線を支えられる、ということから、この寸法(50×100 mm)にしてみました。

実際の使用イメージです。標準直線ホイホイ1枚分のスペースに組み込みます。写真では手元にあった550R曲線で元の線路と平行に戻しているので、線路中心間隔が79.2 mmになっています。490Rで戻すと、間隔が74.6 mmとなり、側線の道床脇がホイホイの側面ぎりぎりになりますので、こちらのほうがスペースの節約になります。最低でも71 mmの間隔が必要なので、430Rや370Rですと、間隔がちょっと足らなくなります。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年1月7日 11:11 PM | 投稿者名: treasure

未だホイホイの構想もDCCもなかった頃、架線集電の試験用に作った小半径の単線エンドレスを、ホイホイ規格の路盤に移植したものです。レールは篠原の70番で、ガードレールにはPECOの75番を使っています。

カーブ半径は130mmなので、単車もしくは小型ボギー車でないと通過が困難ですが、最小限のエンドレス、ということで維持しています。一応、架線柱は建てられるようになっていて、テストもしましたが、このような組み立て線路では、架線をピンと張って実用とすることはかなり困難であることが解りました。

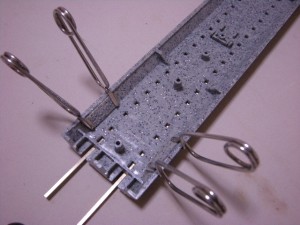

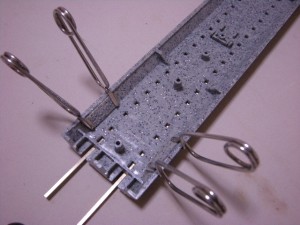

側線が一本付いていますが、残念乍ら行き止まりです。ポイントは片トングのものを自作してみました。ポイントの転換器には、Caboose Industriesのスプリング・SPDT接点付きのものを使い、フログへの給電を切り替えて無電区間を排除してあります。転換器は路盤をくりぬいて一枚分沈み込ませましたので、レール面上には殆ど出ていません。ですから、仕舞う時に神経を使うことなく重ねて収納できます。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2012年12月25日 8:54 PM | 投稿者名: treasure

工作会で得た、KATOユニトラックを切り詰める際の、ちょっとしたコツです。

① 切断治具

ホイホイに使った余りの4mm厚シナベニアを50mm幅に切断し、中央に14.4mm幅、両側に14.6mm幅の同じシナベニアを接着し、レールを固定している”爪”に負担をかけることなく、ユニトラックを工作卓上に押さえておける様にした治具です。尚、治具製作時には、爪を押さえないように上に貼るシナベニアを現物合わせで加工・接着しまして、上記の寸法は、それを実測した結果です。

② 接着時の直線担保

横に定規を沿えて接着すれば、直線を担保することができます。ポイントでも、写真のように操作部を外せば、定規に沿わせることができます。

③ 接着面への加圧

接着剤の性能を発揮させる為には、接着時に接着面に圧力を加えることが必要です。肩部裏への補強材の接着では、毛鉤製作に使用する、ハックルプライヤーを使うのが宜しい様です。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »