江東電気軌道(KDK)

2024年10月14日 8:26 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

線路配置は予行の通りです。今回はエンドレス2つのうち1つOSARUさんにお願いしましたので、持参するホイホイが少なくて済みました。そこで、余ったスペースに車輛を詰め込んだ結果、8輌持参することが出来ました。これだけあると中々充実した運転を楽しむことが出来ました。

こちらは、久方ぶりに参加されたKさんの都電7000です。虫干しを兼ねて走行させているところです。

こちらは弊社の初参加車輛です。既製品をリパワリングしたPacific Electricの“BLIMP”と、同じくPacific Electricの”Double Truck Birney”です。アメリカ型ですので一応、右側通行という形でポーズを取っています。

“BLIMP”は以前、曲線通過試験で「何とか250Rを通過可能」と評価したのですが、実際のところはギリギリで、しかも方向性がある、という代物でした。原設計は恐らく、最小通過半径10 in.位で設計されていたのではないでしょうか? 曲線通過に方向性があるのはちょっと不味いので、動力台車の首振りに支障している床板開口部を少々ヤスって拡げ、動力台車からの配線をこれまでのものよりも細く、柔軟性のあるものに交換して関東合運に臨みました。結果として、無事に250Rを方向性もなく通過することが出来る様になり、めでたしめでたし、です。但し、カーブでは走行抵抗が大きく、速度が大幅に低下するので気が抜けません。これは近い将来、デコーダにBack EMFを設定して補償する必要がありそうです。

“Double Truck Birney”は、最終的な調整を済ませて参加しました。初めは「当たり」が出ていなくてぎくしゃくした走りでしたが、走行距離が増していくにつれて「当たり」が取れ、最終的には殆ど無音で走行する様になりました。番号はどう弄ってもP.E.在籍車にはならないので、実車に近い”159″という架空の番号(Rosterでは、”Never existed”となっている番号です)を名乗らせることにしました。

こちらは他クラブからの乗り入れ車で、京都市電の1800型と1900型です。故Kingyoさんが生前お譲りしたキットを組み立て、故Kingyoさんが遺された塗料で塗装された作品でして、弊クラブとの関係浅からざる車輛です。お披露目頂き、厚く御礼申し上げます。

やはり、運転会に車輛を沢山持っていくと盛り上がります。しかしいつもの調子で、DCCスロットルを2つしか持っていかなかったので、スロットルの数が少なく、運転に難渋したのは反省点です。これについては、DCC導入黎明期に調達したDT200やDT100、ちょっと遅れて調達したDT300の現役復帰を考える必要があるかもしれません。

あと今回は、某クラブ出張所なるエンドレスが弊クラブ室内に展開されていましたが、これについてはトロリーではありませんでしたので、これ以上の言及は避けることとします。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2024年10月9日 7:40 PM | 投稿者名: treasure

仕上げにかかります。

電飾関係の配線です。写っている3連ICソケットは、中央が青(COMM+)、奥側が白(F0F-)、手前側が黄(F0R-)になっています。ソケットの中央を+、両端を-としてあるのは、前作のSEPTA Kawasaki LRVと同様、fool proofを意識しています。単独のソケットはデコーダから直接引き出した緑(F1-)で、室内灯用です。デコーダに挿さっているピンソケット側面の白色マークは、1番ピンのマークです。

実はこれ、ピンソケットへの配線が間違っています。黄(F0R-)はもうひとつ1番ピン寄りが正しく、青(COMM+)と白(F0F-)は逆になっています。表裏逆なので注意していたのですが、何か勘違いした様です。

配線を済ませたライトユニットを車体に貼付しました。LEDユニット間を結ぶ0.1 mmφのマグネットワイヤ―は、天井と窓枠裏側にメンディングテープで固定しました。ワイヤーを目立たなくする効果を狙ったのですが、ボディ内側に大型の動力装置が鎮座している状況では気休めにしかなりません。むしろ、組立時における配線の絡まりを回避する効果のほうが大きそうです。念のため、ピンソケット上面はアセテートテープを貼って絶縁しておきます。

この段階で灯火のテストをしたのですが、両ヘッドライト(F0FとF0R)が点灯しません。コネクタを外して原因を切り分けていくと… 1)車体側の配線は正しく、2)デコーダ出力も正常、ということが解りました。ということは、デコーダから3連ICソケット間の配線がおかしい、ということになり、調べた結果、前記の配線ミスが明るみになった次第です。勿論、直ぐに配線を修正して、両ヘッドライトは正常に点灯する様になりました。

不思議なのは配線ミスにもかかわらず、室内灯は点灯したことです。つまり、白(F0F-)と緑(F1-)の間には電流が流れた、ということです。ここで、F0をオンにすると室内灯は消灯します。これらから察するに、ファンクションがオフの状態では+側にプルアップされている、ということなのでしょう。

真横と真後に斜め支柱がある、独特な形状のポールフックですが、0.5 mmφの真鍮丸線から簡単に作ってみました。小さいものですので、まぁこんな程度でもいいでしょう。

ということで一応、人前に出せる状態にまでは纏め上げることが出来ました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2024年10月1日 5:48 PM | 投稿者名: treasure

他のことを色々とやっていたので、前回より1年1ヶ月ぶりの書き込みです。

実は、凸モールド表現になっているヘッドライトの仕上げ方法で悩んでいました。元々は専用設計の3Dプリント製床板に指定部品を付けるだけという簡単な作業の積りで始めたのですが… 高さ方向の寸法が出鱈目という罠に嵌り、それを修正しているうちに「簡単な作業」というのは何だったのかという体たらく… もう、ここまで手を掛けたのだから正攻法で行こう、ということになりまして、ヘッドライトをくりぬいて1/80用の3 mmφレンズをはめ込める様加工しました。写真は、塗装・デカール貼りを済ませた前面と未加工のそれの比較です。つまり、塗装とかその辺の作業は地道に進行させていた訳です。

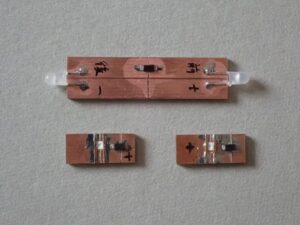

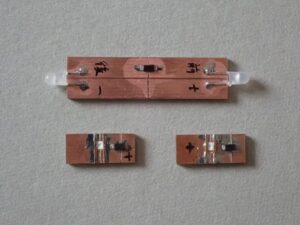

さてヘッドライトが透明となりますと、「ここまで手を掛けたのでから、点灯させなきゃ面白くないよね?」ということになりまして、前面裏側からレンズを照らすLEDユニットを作りました。で、そうなりますと、「ここまで手を掛けたのでから、室内灯も点灯させなきゃ面白くないよね?」ということになり、屋根裏側に貼るLEDユニットも作ることになりました。写真の上側に写っている、横に長いLEDユニットが室内灯用、下側に2つ並んでいるものが前照灯用です。室内灯用はハンダ付けが終わったばかりの状態で、この後でフラックスを洗浄する必要があります。

DCCデコーダは、故kingyoさんより頂いた、DH165IPの発生品(=新品ではない)を用いることにしました。通常使用時とは上下逆にして後部デッキに積み、上側からダブルピンソケットを4×2極に切ったものを挿し、それを中継端子とすることで結線しました。写真は、動力関係の配線をして、進行方向が正しいかどうかテストした時のものです(弊社では、片運車は運転台のある側を前、両運車は動力台車側を前としています)。今後は、SEPTA Kawasaki LRVと同様、fool proofを心掛けつつ灯火関係の配線を引き出していくことになります。

10/2追記:使用デコーダの外見が、Digitrax社の説明シート所収の写真とちょっと違っていて不思議だったのですが、F0以外のファンクションを引き出すパッドの外側に1×4列のユニバーサル基板が、33Ωのチップレジスタ(写真では裏側になっていて見えません)を介して固定されていることに気付きました。これはF1を引き出す際邪魔になりますので、取り外すことにします。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2024年9月23日 5:45 PM | 投稿者名: treasure

9月22日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。いつも通り、10月に開催されます関東合運への予行を兼ねての運転会です。

今回の配置は複線エンドレス×2の構成です。先ずDCC専用部となる250R複線エンドレスを設置しました。よく使っている「最小エンドレス構成」からヤードを伸ばし、引き上げ線を延長して250R単線カーブを介し、DCC-アナログ兼用部への接続を準備して、後続の到着を待ちます。改めて眺めてみますと、エンドレスは長手方向にもうちょっと延長可能な様です。うーん… 合運ではちょっと延長してみましょうか…

別班到着後、DCC-アナログ兼用部となる500R複線エンドレスを設置しました。試運転してみますと、元々DCC専用として考えられたエンドレスなので、複線分岐で両方の線路が電気的に結ばれてしまっていて、2列車運転が出来ません。この辺は合運設置時に可能ならば対策することとし、車輛の運転状況の確認に進みました。内外の複線が電気的に結ばれてしまっている問題は本日、この分岐を修理した際の記事を確認したところ、「並行配線/対行配線の切り替えを外せばいけるのでは?」との考えを得ましたので、合運当日に試行してみることとします。

車輛運転状況確認で問題となった箇所がこちらです。490R左ポイントを利用した複線分岐内回りを走っていくと、ポイントは分岐側に転換していて、先頭のTc車は異常なく分岐していってくれるのですが、続くM車(模型でもモーター車です)はトングレールを乗り越えて直進してしまいます。分岐部のゲージと当該車輛の輪軸をチェックしたのですが、特段異常が見当たりません。ということで、180°カーブの中央に100 mm長の複線直線を挟んでみますと、乗り越えが解消されました。これで合運当日には、問題なく運転できるでしょう。めでたしめでたし、でございます。

同時に開催しました2024年度総会も無事に終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2024年8月30日 1:01 PM | 投稿者名: treasure

一例として参考までに、カーブ部分をハンドレイする方法を書いておきます。

スパイクを打つ枕木をマーキングした後、罫書線を入れた透明プラスチック板を使って、中心線から5.5 mm外側にカーブ外側レール内側のスパイクを仮り打ちします。枕木のマーキングには、細切りしたマスキングテープを使いました。

仮り打ちしたスパイクの外側に沿わせてカーブ外側のレールをスパイクします。同時に先に仮り打ちした内側のスパイクも本締めします。

カーブ内側のレールを、G=12.4 mmのトラックゲージに従ってスパイクします。

TMS990号(2024年7月号)所収の「ORION PACIFIC RAILWAY」におきましても、ほぼ同様の方法でハンドレイが行われていますので、誰が考えてもまぁこの位の手法に落ち着く、といったところでしょうか? 尚、この方法では、カーブ内側レールをずらすことでスラックを与えていますが、実物では原則、外側レールを基準として曲線内方に軌間を拡大してつける(ボリヴィア国 鉄道網整備計画調査最終報告書 付属資料 付11-80ページ)とのことですので、まぁ実物通りなので問題ないと考えます。また、接続部はTILLIGのTT用道床付き組線路に合わせてG=12.0 mmとなっていますが、ごく短い長さですので、通過に支障はない模様です。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »