工作

2023年5月21日 6:34 PM | 投稿者名: treasure

Pacific Electricの100型電車と同様に、動力装置を床板に組み付けてみました。するとどうも、車体が高過ぎる様な印象を受けました。

車体やら部品やらが入ったパック中を探してみますと、無動力車ならば純正部品で一輌だけ組み上げられる部品が揃っていましたので、高さチェック用に組んでみました。オリジナルでは動力台車の下面から、ボギー両車軸に掛けられたフレームが付き、台車枠を挟んだ上にモーターがネジ止めされ、ウォーム一段、一軸駆動で走行します。台車中心ピンの位置が独特ですが、果たしてこれでうまく走ったのでしょうか…

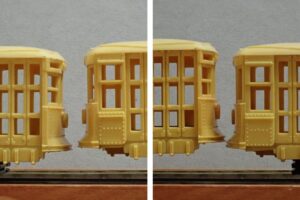

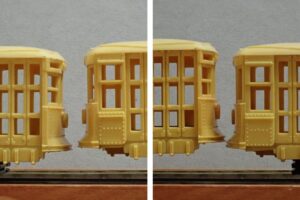

まぁそれはともあれ。Ken kidder製オリジナル床板使用車とBowser製床板使用車を並べた結果です。右側が動力台車側、左側が付随台車側。いずれも中央側がBowser製床板使用のもの、端側がKen Kidder製オリジナル床板使用のものです。結果として動力台車側で約2 mm、付随台車側で約0.5 mm高くなっていました。印象通りです。

ということで、車体高を下げる加工を施しました。動力台車は台車枕梁と床板の間にワッシャーを挟んで、付随台車は内側フレームを加工して床板を下げました。試行錯誤の結果、動力台車枕梁下面にはアルパワーHO-23B付属の0.5 mm厚ワッシャー2枚と、walthersの, 0.027″厚ワッシャー1枚を挟み、付随台車は内側フレーム上面の凸部を0.3 mm削ったところ、満足できる程度まで車高を下げることが出来ました。このため、台車動力軸がモーター軸より約2 mm上になりました。ここは床板に対してモーターを2 mm上昇させたいところですが、そうすると、モーターブラケットの位置決め用ボス(1.5 mm高)が届かなくなります。ここは1 mmの上昇(鉛板を挟みます)で妥協することにします。

Pacific Electricの100型電車同様、こちらも動力台車側集電板の配線用ラグ部を移設してあります。前の写真と比べ、台車の首振り角度を改善することが出来ました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年5月13日 8:33 PM | 投稿者名: treasure

使用するBowser製4′-10″動力の点検と、車輪の換装も終了しましたので、組み立てを進めることにします。

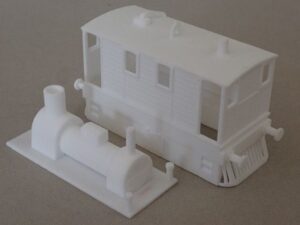

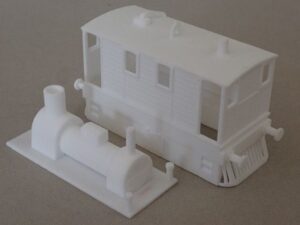

Shapeways経由で、West Coast Traction Supplyから届いたパーツ一式です。下回りはBlack Natural Versatile Plastic、上回りはSmooth Fine Detail Plasticで成形されています。

種々の情報によりますと、Fine Detail Plasticはアクリル系の素材で、レジン成形品とほぼ同様の扱いが出来るとのことですので、それを信じてプラ用塗料で塗装することにします。メーカーの説明によれば、「洗剤(Simple Green:日本でも販売されています)と温湯(hot water)で、電動歯ブラシを使って洗え。組立ダボ(米語でpeg)の入る穴の中にはwaxが残っているので、ドリルの刃で注意して除去しろ。」とありますので、離型剤等の洗浄には気を遣う必要がありそうです。実際のところ、仮り組みしてみますと、ダボが穴に入らなかったので、1.1φ及び1.5φのドリル刃で浚ってみたところ、穴内部側面に柔らかい「なにか」が付着していました。この素材は、透明スチロール樹脂(=プラモデルの透明部品)とは異なり、結構柔軟性のある素材との感じでした。

動力装置を床板に組み付けてみました。特に寸法的な問題はありませんでしたが、重量が54.4 gしかありません。弊社の都電6000(96.8 g)がちょっと軽すぎる印象がありますので、補重をせねばなりません。

ということでSEPTA Kawasaki Single-End LRVと同様に、A-LINE products製のBowser Trolley Flywheel Kit(#20040)を組み込むことにします。フライホイール単体で15.5 gと、かなり稼げますが、未だ不足なので、床板のあちこちに鉛板を貼り込むことにします。手始めにモーター下の隙間に押し込むべく、1 mm厚鉛板を12.5×20.0 mmに2枚切り出したところ、合計で5.3 g稼げました。床下には42.9×18×3.3 mmの空間があり、付随台車に干渉しない範囲を積層鉛板で埋めると19.2 g程稼げる計算になります。車体その他を含めて何とか車重100 gは確保できそうです。

前記事で露見した、動力台車の首振り制限問題の対応として、集電板の配線用ラグ部を移設してみました。糸ノコで切断し、0.2×2.5 mmの真鍮帯板で裏打ち(フレームに組み付けると表側になりますけど…)してハンダ付けしました。配線をハンダ付けする際、熱が回ってバラケない様、昔試しに買った鉛フリーハンダ(融点217~220℃)を使ってみました。融点差にそこまで気を遣う必要はないと思いますが、そうでもしないと鉛フリーハンダが全然減りませんので、まぁ気を遣ってみた、ということです。

組み付けてみますと、配線用ラグ部と車体側ボルスターとの干渉は解消されたことが確認されました。これで急カーブへの対応もOKかもしれません。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年5月8日 5:20 PM | 投稿者名: treasure

弊社にはB&O鉄道のDocksideが、GD鉄道のレタリングで在籍していますが、運転会等では、「やはり予備機も欲しいなぁ…」ということで、路面蒸機をもう一輌増備することにしました。簡単に作ろうと、スカート付きの箱型ボディという線で考えた結果、図面も入手してあることですので、LNERのY6型にすることにしました。手元に昔のLIMA製英国型HO貨車が転がっていますので、それを活用するためにも英国型をHOで作ってみることにしました。

これがShapewaysに出店しているRecreation21から購入した車体とボイラーです。両者ともVersatile Plasticという材質で、Nylon 12の粉末をレーザー焼結したものだそうです。購入元の解説によると、「ナイロンであるが、どんな水溶性塗料でも塗装/染色できる。しかし、多孔質で液体を大量に吸収する。」とのことですので、塗装はちょっと考える必要(例えば、ウレタンシーラーの様な二液性塗料で下塗りして目止めするとか…)がありそうです。まぁ艶消し塗装ならば問題はなさそうですが…

Great Eastern Railway Societyから入手した図面によりますと、軸距は6′-6″、HOでは22.75 mmとなりますので、動力としてARU MODELのアルパワーHO-23B(C4004)を使うことにしました。車輪径は実車で3′-0″ですので、標準で付いてくる10.5 mmφをそのまま利用します。サイドロッドはスカートに隠れるので省略、輪芯には同社製φ10.5輪芯(C3044)を嵌めることにします。バランスウェイト表現がありませんが、実物にもありません(内側シリンダーです)ので好都合というものです。

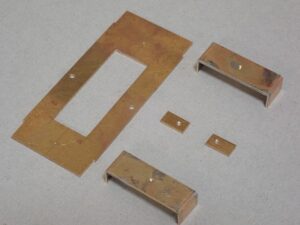

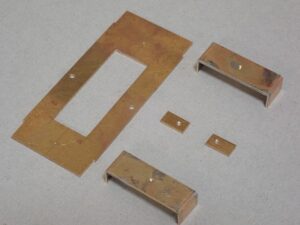

早速、下回りの部品を切り出しました。床板は0.8 mm厚の真鍮板、前後の懸架金具は0.5 mm厚の真鍮板を曲げて作りました。既成のスペーサー金具や台車枕梁を利用することも考えましたが、床下にデコーダを収めるスペースを作り出さねばなりませんので、スカート内幅一杯のチャンネル状金具を作成して対処しました。動力装置をM1.4ネジで固定する部分は、力の掛かる部分でもありますので、0.5 mm厚真鍮板の二枚重ねとして、M1.4ネジのピッチ(0.3 mm)の3倍以上の板厚を確保してあります。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年4月13日 5:09 PM | 投稿者名: treasure

以前、好みの車輛としてBirney Safety Carを挙げましたが、そこで紹介したのはSingle Truck(単車)版でした。

で、Birney Safety CarにはDouble Truck(ボギー車)版もありまして、手元には何故か集まってしまったKen Kidder社製のボディや台車が幾つかあります。当然動かそうと思い、1輌分のボディを手元に置いてあれこれ考えていたのですが、ふとCustom TraxxのWebサイトをみると、Bowserが同社製動力を利用した交換用床板を3Dプリントで出していることが書かれていましたので、26″車輪を付けた4′-10″軸距の動力装置とともに入手してみました。

上がオリジナルの床板、下が送られてきた床板です。以前Shapewaysで購入した床板に用いられていた材質(Versatile Plastic :Nylon 12)とはちょっと違う様で、より肌理が細かく、容易に切削できる印象です。しかし、Shapewaysのものでは全く気にならなかった積層痕が目立ちました。表面も平面が出ていない部分がありましたので、そこは平ヤスリで切削しましたが、容易に均すことが出来ました。

動力装置を仮置きしてみますと、付随台車の集電版が床板と干渉しますが、それ以外では大きな問題もなさそうです。ということで塗装をBLIMPや100 Seriesと揃えるために、屋根の塗装を自動車用ブレーキ液(DOT-4)を用いて剥がしました。屋根上で一体成型されているベンチレーターの幾つかに傷がありますので、それを修正してから塗装にかかることにしましょう。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年1月30日 7:51 PM | 投稿者名: treasure

前々回、工作会、前回と修理を続けてきましたが、とりあえず形になりました。

ウッドパテで成形した土盛り部分を土色に塗装し、植生再現のためにスポンジ粒を撒きました。土色は12mmホイホイと同様、ローアンバー、プライマリーブルー、チタニウムホワイトで作りました。スポンジ粒は、KATOのナノプランツからブレンドカラー(緑)を選びました。右が塗装しただけの状態、左がナノプランツを撒いた状態です。スポンジ粒の固定には、水で薄めたTitebondを使用しました。

ナノプランツをうまく撒けなかったところを補修した後、土と木部の境目等に「日本の草はら(ブレンド)」をあしらいました。撒布はマニュアル通り、「繁茂・深雪ボトル」と「草はら糊」を使い、草を立たせました。

最後に、実物では連結器とぶつかる高さに設けられている角材を接着して完成です。HOスケール寸法では、2本の角材の接触部分がレール面上10.1625 mmとなりますので、10×20 mm角材にマスキングテープを貼って高さ10.15 mmとし、それを治具として上側角材の高さを出しました。その後、それに沿わせて下側の角材を接着し、全工程終了です。あとは気分に応じて、植生部に手を加えるかもしれませんが、とりあえず完成ということにしておきます。

かくして破損車止めが2つ、現役復帰することになりました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »