2023年6月29日 10:21 PM | 投稿者名: treasure

床下機器を検討します。

購入したBowser社製3Dプリント床板には、床下機器の表現が全くされていません。Ken kidder製オリジナル床板には、写真の様な床下機器の表現がされていますが、正直に言って、感心し難い表現で、これまでに見たことのある、P.E.のDouble Truck Birneyの写真と見比べてみても、再現性がいいとはとても言えない造形です(そもそも、市街電車クラスでエアタンク2つというのはあるのでしょうか…)。そこで手持ち資料を探してみますと、Carstens Publications, INC.刊「Traction Planbook, New second edition」の31ページに、Pacific Gas & Electric Co.の類型車の図面が、床下機器側面を含めて掲載されています。見た感じ、P.E.のDouble Truck Birneyの床下とも矛盾しませんので、それを基に床下機器を作ってみることにします。

ということで、その図面から取付板の寸法を割り出し、0.3 mm厚真鍮板に罫書いてポンチを打ち、折り曲げ線内側に「カキ(OLFAのプラスチックカッター)」で筋を掘った状況です。手前二辺は糸鋸細工の前に、罫書き線までヤスリで削り込んであります。

固定用の孔を開けて周辺を糸鋸(スーパーパイクの#6/0を使いました)で切り出し、折り曲げ線で曲げた後、ボックスの外板とエアータンクを付けた状況です。この後、コンプレッサー(エコーモデル#1642)と抵抗器(同#633)を床下機器取付板側面に接着して、床下機器の再現としたいと考えています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年6月6日 7:52 PM | 投稿者名: treasure

下回りを組み立てて艤装しました。

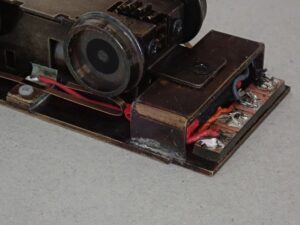

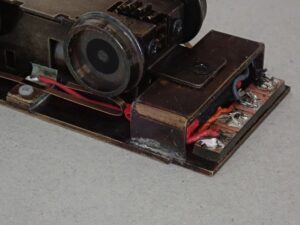

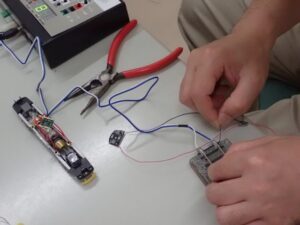

床板上面は平面を保たなければいけないので、DCCデコーダ等を含め、全てを床板より下に収めました。床板と動力フレームには最終組立前に「黒染め」を施したのですが、色々試行錯誤するうちに大分剥がれてしまいました。まぁ宇宙機で言うところの「PM (Prototype Model)」ですから、致し方ないところです。本来ならば、ここでの試行錯誤を反映した「FM (Flight Model」を作って、それを使用すべきなのですが、予算および時間的な制約がありますので、これで良しとします。

モーターからの配線は、フレーム側面の孔(折り曲げてモーターブラケットになった部分の跡)から引き出しました。コードとフレームが接触する箇所には、ヒシチューブを嵌めて摩耗防止を図っています。こちら(左側)は非絶縁側ですが、二軸車ですので、少しでも集電を良くするために集電ブラシを付けてあります。集電ブラシは動力キット付属のものではなく、長いものを新調して装着しました。

絶縁側(右側)です。集電ブラシは床板との接触面に、方眼紙小片をエポキシ系接着剤で貼り、プラ製M1.4ネジ(動力キットの付属品です)でネジ止めすることで絶縁してあります。薄紙とエポキシ系接着剤で絶縁層を形成する方法は、故Kingyoさんからご教示頂いた方法です。

DCCデコーダ(DZ123)は、後ろの懸架金具内部に押し込み、後ろ側に配線中継を兼ねたPCB基板を両面テープで固定して抜け止めとしました。この後、DCCデコーダの諸CVをセットし、黒染めした動輪輪芯を、方眼紙を挟んでエポキシ系接着剤で固定して、下回り完成と相成りました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年5月31日 6:57 PM | 投稿者名: treasure

5月28日に「中央区立月島区民館」において、工作会を開催しました。

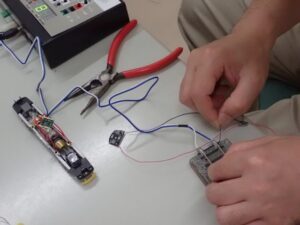

Yさんのプロジェクトです。昨年5月の工作会でDCCデコーダを組み込んだ、トラムウェイの都電7500の灯火をDCC化すべく、KATOのFL12(先頭車用デコーダ)をLED基板に接続しようというプロジェクトです。先駆者がおられるそうで、その方の写真を参考に接続をしているのですが、LED基板上にはアナログ制御のヘッド・テールの切替や電流制御回路も一体で組付けられていますので、中々一筋縄ではいかない様です。

Hさんのプロジェクトです。昨年12月の忘年工作会からの続き、名古屋鉄道 モ600形のペーパーキットの窓抜きです。

Kさんのプロジェクトです。独自制作のヤードに使用するコントロールボードの、スイッチ取付用の孔を開けています。月島区民館の4号洋室は他3室とは廊下を挟んで独立していてドアも厚いため、騒音が外部に漏れ難く、工作会の様な用途には向いているかと感じました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2023年5月21日 6:34 PM | 投稿者名: treasure

Pacific Electricの100型電車と同様に、動力装置を床板に組み付けてみました。するとどうも、車体が高過ぎる様な印象を受けました。

車体やら部品やらが入ったパック中を探してみますと、無動力車ならば純正部品で一輌だけ組み上げられる部品が揃っていましたので、高さチェック用に組んでみました。オリジナルでは動力台車の下面から、ボギー両車軸に掛けられたフレームが付き、台車枠を挟んだ上にモーターがネジ止めされ、ウォーム一段、一軸駆動で走行します。台車中心ピンの位置が独特ですが、果たしてこれでうまく走ったのでしょうか…

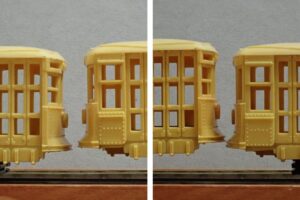

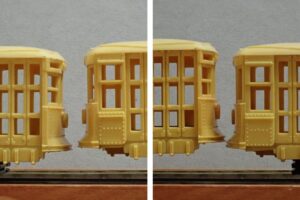

まぁそれはともあれ。Ken kidder製オリジナル床板使用車とBowser製床板使用車を並べた結果です。右側が動力台車側、左側が付随台車側。いずれも中央側がBowser製床板使用のもの、端側がKen Kidder製オリジナル床板使用のものです。結果として動力台車側で約2 mm、付随台車側で約0.5 mm高くなっていました。印象通りです。

ということで、車体高を下げる加工を施しました。動力台車は台車枕梁と床板の間にワッシャーを挟んで、付随台車は内側フレームを加工して床板を下げました。試行錯誤の結果、動力台車枕梁下面にはアルパワーHO-23B付属の0.5 mm厚ワッシャー2枚と、walthersの, 0.027″厚ワッシャー1枚を挟み、付随台車は内側フレーム上面の凸部を0.3 mm削ったところ、満足できる程度まで車高を下げることが出来ました。このため、台車動力軸がモーター軸より約2 mm上になりました。ここは床板に対してモーターを2 mm上昇させたいところですが、そうすると、モーターブラケットの位置決め用ボス(1.5 mm高)が届かなくなります。ここは1 mmの上昇(鉛板を挟みます)で妥協することにします。

Pacific Electricの100型電車同様、こちらも動力台車側集電板の配線用ラグ部を移設してあります。前の写真と比べ、台車の首振り角度を改善することが出来ました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年5月13日 8:33 PM | 投稿者名: treasure

使用するBowser製4′-10″動力の点検と、車輪の換装も終了しましたので、組み立てを進めることにします。

Shapeways経由で、West Coast Traction Supplyから届いたパーツ一式です。下回りはBlack Natural Versatile Plastic、上回りはSmooth Fine Detail Plasticで成形されています。

種々の情報によりますと、Fine Detail Plasticはアクリル系の素材で、レジン成形品とほぼ同様の扱いが出来るとのことですので、それを信じてプラ用塗料で塗装することにします。メーカーの説明によれば、「洗剤(Simple Green:日本でも販売されています)と温湯(hot water)で、電動歯ブラシを使って洗え。組立ダボ(米語でpeg)の入る穴の中にはwaxが残っているので、ドリルの刃で注意して除去しろ。」とありますので、離型剤等の洗浄には気を遣う必要がありそうです。実際のところ、仮り組みしてみますと、ダボが穴に入らなかったので、1.1φ及び1.5φのドリル刃で浚ってみたところ、穴内部側面に柔らかい「なにか」が付着していました。この素材は、透明スチロール樹脂(=プラモデルの透明部品)とは異なり、結構柔軟性のある素材との感じでした。

動力装置を床板に組み付けてみました。特に寸法的な問題はありませんでしたが、重量が54.4 gしかありません。弊社の都電6000(96.8 g)がちょっと軽すぎる印象がありますので、補重をせねばなりません。

ということでSEPTA Kawasaki Single-End LRVと同様に、A-LINE products製のBowser Trolley Flywheel Kit(#20040)を組み込むことにします。フライホイール単体で15.5 gと、かなり稼げますが、未だ不足なので、床板のあちこちに鉛板を貼り込むことにします。手始めにモーター下の隙間に押し込むべく、1 mm厚鉛板を12.5×20.0 mmに2枚切り出したところ、合計で5.3 g稼げました。床下には42.9×18×3.3 mmの空間があり、付随台車に干渉しない範囲を積層鉛板で埋めると19.2 g程稼げる計算になります。車体その他を含めて何とか車重100 gは確保できそうです。

前記事で露見した、動力台車の首振り制限問題の対応として、集電板の配線用ラグ部を移設してみました。糸ノコで切断し、0.2×2.5 mmの真鍮帯板で裏打ち(フレームに組み付けると表側になりますけど…)してハンダ付けしました。配線をハンダ付けする際、熱が回ってバラケない様、昔試しに買った鉛フリーハンダ(融点217~220℃)を使ってみました。融点差にそこまで気を遣う必要はないと思いますが、そうでもしないと鉛フリーハンダが全然減りませんので、まぁ気を遣ってみた、ということです。

組み付けてみますと、配線用ラグ部と車体側ボルスターとの干渉は解消されたことが確認されました。これで急カーブへの対応もOKかもしれません。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »