東日本電軌(HNR)

2011年8月9日 9:08 PM | 投稿者名: admin

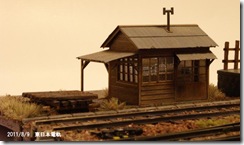

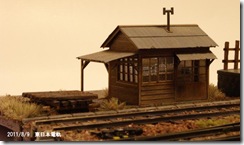

ホームの脇に詰所を置きました。ホームと同じくMs+キットのNo.510保線掛詰所で、建物自体は素組みで、3mmLEDを入れて点灯しています。

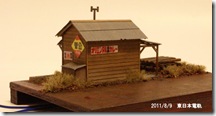

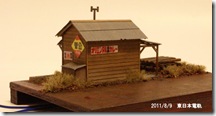

No.406琺瑯看板Bから何枚か看板を貼ってみました。表に余った窓ガラス用透明プラ板を貼ったのですが、縁に丸みが付かないのでイマイチでした。エポキシを塗ったほうが良かったかも知れません。次回試してみましょう。

ホイホイ線路板と同じく、4mmシナベニア+10×10mm角材でベースを作り、横の空き地には古枕木を積み上げ、MiniNaturで草を生やしてあります。

手前側にはコンクリート溝板を並べて、境界の継ぎ目が少しでも目立たないようにしています。

ベース後半分はまだ更地ですし、周りも何もない原野の真ん中にホームと詰所がポツン状態で、狭い棚の中の僅かなスペースですが、まだまだ先は長い道のりです・・・ 泥沼に入ってしまったような・・・

ホーム上屋の壁にも、キット添付の看板類と自作の駅名標を貼りました。

カテゴリー:ストラクチャ, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2011年8月5日 3:25 PM | 投稿者名: admin

上屋の屋根内側に電球色チップLEDを2灯取り付けました。電球色チップLEDは、大きい3216タイプのが余っていたので有効活用。直列にAWG32耐熱ワイヤで結び、ホーム下まで引き、隣の分岐板から取ったレールからのAC電源に、ダイオード、2KΩ抵抗を挟んで供給しています。チップLEDの周りには、トレペの細帯を巻いたものを被せています。

カテゴリー:ストラクチャ, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2011年8月4日 10:33 AM | 投稿者名: admin

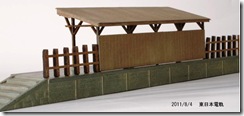

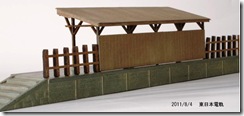

分岐間の有効長が少々短いものの、行き違い駅の配線になったので、踏切を設置 して、まず片側だけにホームを作ってみました。

Ms+(エムズコレクション+宮下洋一コラボ?)の片側ホームNo.512上屋セットのキットを使って、上屋の長さを半分に詰め、ホームも一部手を加えています。キット添付の看板類と、LED照明(別売有)はまだ付けていません。

Ms+(エムズコレクション+宮下洋一コラボ?)の片側ホームNo.512上屋セットのキットを使って、上屋の長さを半分に詰め、ホームも一部手を加えています。キット添付の看板類と、LED照明(別売有)はまだ付けていません。

キットはレーザーカットで各パーツが切られていて、上屋の小屋組みが簡単に綺麗に組めるのが有難いです。ホーム部分はMDF材、上屋柱は木材合板、その他は茶色の紙です。木材部はエコーのSTカラーで着色しました。

キット価格10,500円というのは、う~ん・・・ちょっと高めかなぁ?

ホーム設置で一番悩ましい問題は、車両との間隔で、特に分岐のカーブで車体先端が当たり、車両幅も広狭様々ですから、とてもスケール通りには行きません。今回の棚の中の配置では線路の向こう側で見え難いので、大胆に開けてあります。「足元にご注意ください」程度ではなく、板でも渡さないと乗降出来ないほど開けています。私鉄高床電車専用としてはホーム高さも低めですが、そのままとしました。18m級では乗務員室扉下のステップがホームにぶつかります・・・

ジグも用意された照明LEDは並列配線で取付説明されていますが・・・、大丈夫なのかなぁ?と、やや心配です。上屋長さを半分にしたので、屋根裏照明はLED2つですから、直列配線でもそれ程面倒にならないでしょう。電源は分岐のレールから、標準仕様のユニトラ用コネクタで取る予定です。

カテゴリー:ストラクチャ, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2011年7月28日 4:39 PM | 投稿者名: admin

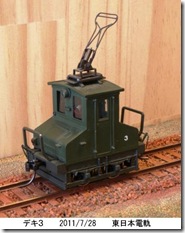

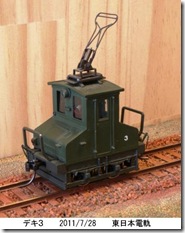

多分20年くらい前に組んだ、どこのメーカーかも忘れてしまった、銚子デキ3をDCC化しました。

SAGAMIの缶モータがキャブ窓上まで塞いでいたのですが、何故か動かなくなったので、ワールド2719Wと交換し、デコーダは手持ち車両のをやりくり交換して捻出したDZ123を付けたら、ほとんど窓より下に納まってくれました。

ギア3枚連動の軸距離は15mmしかありませんが、どうにかフログ無電区間15mmの分岐でも立ち往生することなく走ってくれます。集電がイマイチなのでしょうか、動きは決して滑らかでなく、ときに制御不能暴走してしまうこともありますが・・・

ヘッドライトのプラレンズ裏側はキャブ内に抜けているので、点灯可能ですが、今のところ取付・配線はしていません。筒状の前後にLEDを入れてやれば裏側に光を漏らさず点灯出来そうですが、いつかその内に・・・

カテゴリー:DCC, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2011年6月22日 9:39 AM | 投稿者名: admin

コンテストで並べるときは、すぐ通電してライト点灯や扉開閉のデモが出来るよう、ホイホイに載せてしまいます(NMRAでは他の人は殆ど線路に載せず直に車両だけ置いていますが)。展示用に長さ350・単線・専用敷のホイホイを、バラストを明るめの色にして作りました。片側は扉を開いた状態で見せるので、線路中心から25mmでプラットホームがある想定にして、片側だけ草を少々・・・ エコーモデルで購入してきた「ミニネイチャー」の草を使ってみました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »