江東電気軌道(KDK)

2019年9月30日 6:47 PM | 投稿者名: treasure

再来週の関東合運に向け、Digitrax DCCの要点を復習してみました。自宅では主に、NCEのPower Cabを使っているため、不明確な点がありましたので、その辺を中心に再確認です。

9月23日の接続試験で使用したシステムの再確認です。これまでと違い、DCS50Kをオートリバースに設定しましたので、その動作確認です。リバース線を展開するのは面倒なため、フィーダ付ユニトラックを2つ準備し、片方から片方へ通過させ、機関車の載っていない側を前後反転させることによって、リバース状態を作りました。接続試験では、間にDual Frog Juicerからの給電区間が挟まっていましたが、それなしでも無事、運転できることが確認されました。

いい機会でしたので、線路電圧を測定してみました。DCS50Kの出力は13.3V、DB150のそれは、N、HO、O/Gの順にそれぞれ、11.3V、13.6V、15.7Vでした。2月運転会では大差があったのですが、今回はほぼ揃っていました。ひょっとすると、2月には間違えて、O/Gに設定してしまったのかもしれません。

続いて、弊社の初代ブースタ、DB100+のオートリバース設定の確認です。それ以降のブースタと異なり、DB100+は内部にOpSwを持っていませんので、外部でジャンパ線とスイッチを操作することによって設定します。具体的には、SYNC端子とGROUND端子をジャンパ線で結んでから電源を入れ、MODEスイッチをOFFからP/Rにすれば、オートリバース動作のブースタとして機能します。MODEスイッチを更にRUNまで倒せば、単なるブースタになります。SYNC端子とGROUND端子を結ばなければ、内蔵の、極初期のコマンドステーションが動作します(購入当時から時代遅れでしたので、これ以上は調べていません)。出力電圧は、P/R MODEとRUN MODEでは差がなく、N、HO、O/Gの順にそれぞれ、12.0V、14.4V、16.4Vでした。同じACアダプタですが、DB150とDB100+では、だいぶ差がある様です。

あと注意すべき点は、OVER TEMP LEDが、動作していない状態では常時点灯することです。マニュアルによると、「幾つかのDB100 (In some DB100 boosters,)は…」ということですが、弊社のDB100+はそれに属する様です。

DB150とDB100+のフロントパネルの比較です。塗装は、DB100+のほうが手が込んでいて、当時の意気込みが伺われます。DB150は内部にOpSwを持っていますので、それを使って種々の設定が変更できますが、重要部分はジャンパ線でも設定できるとのことです。備忘として書いておきますと、CONFIG A端子とGROUND端子を結べばブースタとして、更にCONFIG B端子とGROUND端子を結べばオートリバース動作のブースターとして機能する、とのことです(未実験です)。

カテゴリー:DCC, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2019年9月27日 8:31 PM | 投稿者名: treasure

例年通り、9月23日に「ほっとプラザはるみ」において、10月の関東合運に向け、予行を兼ねた運転会を開催しました。

今年度の配置です。例年通り、CADでの事前検討の確認です。今年は、線路は全て接続できたものの、電気系統のトラブルが目立ちました。ひとつは現場で解決できましたが、もうひとつは現場で解決できず、持ち帰りとなりました。本番で電気系統がトラブると、なかなか焦りますので、ここでトラブルを洗い出せたのは収穫でした。

現場で解決できなかったトラブル箇所です。左上から右下への、フログを通過する直線を走行すると、給電不良で通過できませんでした。分岐側の曲線は通過できました。帰宅後に精査してみると、Nフィーダーの給電位置に誤りがあり、或るブロックに、NフィーダーとFrog Juicerを経由したフィーダーが一緒に接続されていました。これでは、Frog Juicerによる極性切替が無効化されてしまいます。給電位置を修正し、試運転をして、正常に動作することを確認しました。7月の試運転では異常なかったのですが… どうやら、問題のブロックとNフィーダーとの接触が悪く、運よく(?)無接続状態になっていたからの様です。本番までに、線路固定のネジを増し締めしておいた方がいいかもしれません。

これは、余ったホイホイでエンドレスが組めるか、試している状況です。枝線入口は250 Rですが、本線エンドレスは500 Rと緩やかですので、大型車の運転に適しています。枝線のぐねぐね感も中々のものがあり、「これもあり」かと感じています。

同時に開催しました2019年度総会も無事に終了致しました。今回は、大阪からの参加に加え、ここ数年、見えられていなかった方の参加もあり、盛会でした。

さて、ここ数年利用させて頂いた「ほっとプラザはるみ」ですが、令和2~4年度一杯、大規模改修工事のため長期休館とのことです。従いまして、ここでの行事開催もあと1~2回ということになります。長い間、ありがとうございました。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年9月9日 10:13 PM | 投稿者名: treasure

富山市の前に訪問した、高岡市の路面電車、万葉線です。色々と面白過ぎましたので、拡大版です。

高岡駅鉄道線高架下に乗り入れている万葉線高岡駅に停車する、アイトラム1号車(MLRV 1001)です。反対側の運転席脇には、「ありがとう ご乗車2000万人」というステッカーが貼られています。駅の天井が低く、架線が剛体架線であることが注目点です。

昭和50年代の塗色を再現している7073です。映画「ナラタージュ」撮影のために塗色を復元し、維持されている様です。映画撮影時は、ウェザリングも施されていたとか… 冷房車ですので、「レトロ電車」として運用されているとのことです。非冷房の7070形(7075)もいましたが、こちらはコカ・コーラの広告電車で、朝方のみの運用でした。

新吉久電停近傍の「TEKリトルパーク」に保存展示されている5022です。TEKとは、「高岡市衛生公社」の略称で、開業60周年記念事業の一環として、5022を保存した、とのことです。また、新吉久電停は、高岡市衛生公社の用地譲渡の結果、県道を拡幅することで整備されたそうですから、力が入っています。デ5010形は、5014と5027、5028が保存されていたそうですが、現在では全て解体されたとのことなので、これが最後の1輌となります。平成30年3月から展示されているそうなので、もう1冬越したことになりますが、良い状態を保っている様です。で、この公園、通行されていた方に伺ったところ、「平日、希にしか開かない」そうです。

能町口~新吉久の間にある橋を渡るドラえもんトラム、MLRV 1004です。ドラえもんトラムとしては、1005、1002に次ぐ三代目、ということです。で、初代は通常塗色に戻り、高岡市衛生公社60周年の告知を掲出して活躍中でした。ちなみに二代目は、車庫で整備のためか下回りが抜かれ、ダルマさんになっていました。通常塗色でした。で、併用軌道の舗装ですが、橋上は木材になっているのが注目点です。重量制限の関係からかと思いますが、珍しい例かと思います。

面白かった点その1です。併用軌道と専用軌道が入り乱れ、併用軌道も単線と複線があり、単線は写真のように、安全地帯の関係からか、右に左にのたくっています。このように頻繁に左右に振れる軌道は初めてみたような気がします。前方にみえる、片原町の交換線も一見、両開き分岐にみえますが、実はそうではない配線(一旦、左に振ってから右片開きで分岐)になっています。

面白かった点その2、中新湊駅です。この駅だけ島式ホームなので、右側通行になっています(左側にみえる対向車の運転士に注目)。これは運転に変化をつける意味で、レイアウトではありかな? と思いました。

架線も、高岡駅高架下は剛体架線、高岡駅~片原町交差点手前まではシンプルカテナリー、その他は直接吊架とバラエティに富み、興味が尽きませんでした。架線への給電設備も、西新湊の越の潟寄りで観察できました。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年8月30日 9:11 PM | 投稿者名: treasure

ちょっと頼まれ仕事で、富山に行ってきました。早朝からの仕事でしたので、前日が移動日となりました。そこで、移動日は早朝に移動し、富山市内の路面電車を一日、堪能してきました。(その割には、移動日に撮った写真は殆どここにはアップしていなのですが…)

実は、8月上旬に、ほぼ20年振りに夏のツーリングを実施し、富山・高岡に行ってきました。高岡駅前のホテルに宿泊したのが運の尽きでした。計画では、午前中は万葉線、午後は地鉄軌道線と富山ライトレールに費やす計画でしたが、万葉線が面白過ぎて富山まで回れませんでした。運よく、そのリベンジが果たせました。

地鉄軌道線では現在、3系等全てが富山駅で折り返しになります。3系統環状線も例外ではありません[つまり、環状線(セントラム)は、一周ごとに前後が入れ替わります]。ということで、富山駅前の交差点では、大学前方面行きと南富山駅前方面行きが同一方向に出発することがある訳です(これが別系統とは限らないところがまた悩ましい…)。その対応として、富山駅からの出発線は、交差点かなり手前で大学前方面と南富山駅前方面に分岐し、交差点近傍ではさながら三線並列の態をなし、赤信号で二車並列、青信号で二車同時発車という、珍しい光景が展開されます。左側の車輌は、昭和50年代の塗色を今に伝える7018です。あとは7017、7020、7021が8000型と同じ塗装で、あんどん式の広告を掲出して活躍していました。その他には7022がイベント用でしょうか? レトロ電車という触れ込みで、観光電車ということで、車内にテーブルか設置されたりしつつ、通常ダイヤで運転されていました。他の7000型は、ここに写っている7015と同様、広告電車として活躍中です。

こちらは富山駅北側の、富山ライトレール(ポートラム)です。来年2月には、鉄道線富山駅の下を潜る形で地鉄軌道線と結ばれる予定ですが、電車にもそれが広告されています。こちらは、元国鉄の富山港線で、富山駅から奥田中学校前だけが併用軌道です(この区間が新設)。そこから先の岩瀬浜(終点)までは専用軌道で、中々のスピードで豪快に飛ばします。奥田中学校前付近は、亘線が長くとられていて、一見、三線並列のようにみえるのが面白いところです。ちなみに、車庫のある城川原では、駐輪場から50Nレールの#8分岐器が間近で観察できます。

富山ライトレール(ポートラム)側の工事状況です。この様にコンクリートで基礎を作り、そこにレールを填め込んでいくのが最近のトレンドの様です。これに、NC加工の分岐が組み合わされ、流れる様な併用軌道が敷設される訳ですが… 模型的には中々再現が難しい、分岐は標準型を設定するのが難しい、と感じています。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年8月24日 9:12 PM | 投稿者名: treasure

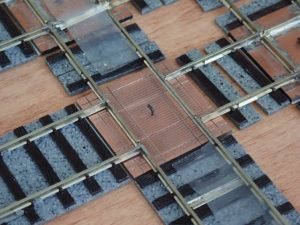

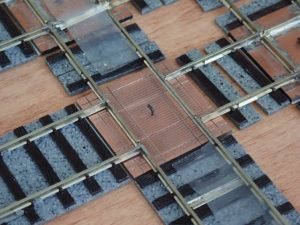

複線直交ホイホイの続きです。

銅箔が剥がれてしまったプリント基板上のレールを剥がし、そのレール底面に付着したハンダを、gootの「はんだ吸取り線」と、マッハの「キサゲハケ」で掃除して、新しいプリント基板上に再セットしました。新しいプリント基板は、元のものと同じ様に、絶縁のためにカキ線を入れ、クエン酸で軽く酸洗いしてあります。念のため、プリント基板上でカキ線を越えた導通がないことは、テスターで確認しておきました。

前回と同様に、P.B.L.社の「TRICK-10k」でハンダ付しました。前回はフランジウェイの削成前でしたので、ゲージを揃えるだけでしたが、今回は既に、基本レールにフランジウェイが削成されていますので、それも揃えてのハンダ付けとなりました。ゲージの確認には、お馴染みのNMRAのHO用STANDARDS GAGEを使っています。今回のハンダ付けでは、プリント基板上の銅箔に直接コテを当てることはできるだけ避け、主にレールを熱して、レールと基板の間に糸ハンダを当てて、ハンダを流してみました。とりあえず無事、ハンダ付は終了した様です。この後、レール~プリント基板は台枠から取り外し、ぬるま湯で洗浄しました。

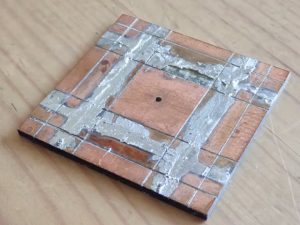

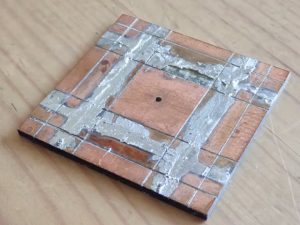

元のプリント基板です。銅箔が剥がれた箇所は、レール下面も剥がれていて、そのまま絶縁ギャップを切ったら分解していた可能性が高かったことが解りました。やり直して正解でした。

今後はレール踏面に付着したハンダの除去、残るフランジウェイの削成を進めていきます。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »