ホイホイ・MTCC規格モジュール

2016年3月24日 10:31 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。

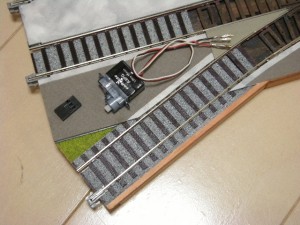

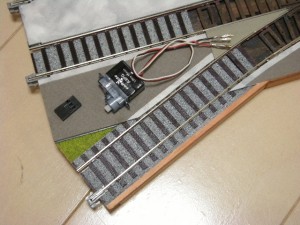

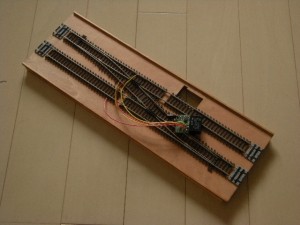

1.車庫分岐

分岐側は専用軌道になりますので、バラストと芝生でお化粧です。バラストは質感を揃えたかったので、廃物のユニトラック道床を細切りにして、縁の保護角材との隙間に圧入しました。芝生は簡単に、光栄堂のグランドマットGM-4(秋の緑)を貼っただけです。

駄目になったサーボは、同一品種の予備品に交換して復旧しました。写っているのは駄目になったサーボで、トルクは0.6kg・cm(4.8 V)なんですが… 金属ギアの製品でないと消耗品と考えねばならないのかもしれません(金属ギアのSub-Micro Servoは品薄or高価なんですけど…)。まぁ、どこが駄目になったのか、分解して調べてみないと何とも判断できません。透かしてみたところ、ギアは大丈夫のように見えますので…

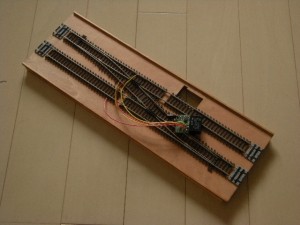

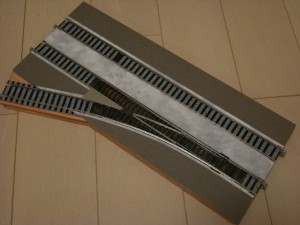

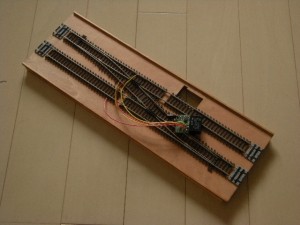

2.調整用直線ホイホイ

次回の関東合運でホイホイが足らなくなりそうなので、いずれ作る予定だった調整用直線ホイホイ(300 mm+150 mm×2)が、急遽繰り上がって割り込みです。ベースとなるべニア板を切り出し、ユニトラックのジョイナー部を収める切り欠きを作るべく、糸鋸で切り込みを入れました。この後、根元をノミ状の刃物で切断すれば、切り欠きの出来上がりです。私は、OLFAのパネルカッターを愛用しているのですが、とうの昔に製造中止だそうで… 歯が薄いので楽に切れて宜しいのですが…

あと、写っていませんが、台枠用の角材も切り出し済みです。

3.右亘り線

進捗なしです。どうしたもんでしょうか…

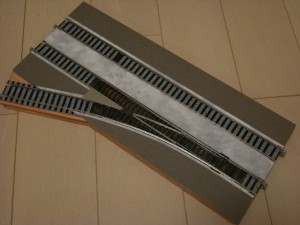

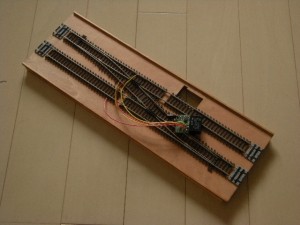

4.ループ線

ユニトラックのジョイナー部を収める切り欠きを、上記の方法で作り、微調整を済ませました。次の工程は、下側への角材接着です。経年変化を考えるとTitebondが良さげなのですが、使用した印象では、貼付け可能時間が短く、圧着が間に合わない懸念がありますので、従来通り木工用ボンドの出番、という気がしています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年2月14日 11:13 PM | 投稿者名: treasure

先に報告したプロジェクトの進捗状況です。

1.車庫分岐の舗装

アスファルト舗装を模した部分にマーメイド紙を貼りました。保管しておいた「こいねず」の切れ端で何とか賄うことができました。

2.右亘り線

進捗なしです。タイバーの下とか、トングレールとリードレールの関節下とかに開ける孔の「当たり」はとったのですが、そこまでです。

3.ループ線

路盤となるべニア板と、補強材となる角材を切り出しました。次は補強角材を、直角切断部で調整しつつべニア板に接着して台枠にする訳ですが、その前にべニア板に、ユニトラックのジョイナー部を収める切り欠きを作らねばなりません。一年中で一番忙しい時期ですので、意識しておかないと、「進捗なし」ということになりかねません。

さて、3月まで、どの位進むでしょうか…

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年1月23日 8:32 PM | 投稿者名: treasure

新年を迎えますと、あちこちのサイトに、「今年の予定(或は希望)」みたいな書き込みが多数見受けられる様になります。それに触発されて、現在進行のプロジェクトを整理しておくのも励みになるかなと思い、やってみました。

1.車庫分岐の舗装

一昨年(2014年)の関東合運に向けて線路敷設まで完了し、昨年(2015年)には舗装まで完了させようとして果たせなかった車庫用分岐ですが、これの舗装を今年こそ完成させようと… 〆は次回関東合運です。

2.右亘り線

MSRのPCCカーが揃ってきたので、こういうものもありかなということで、かなり昔に作り始めた右側通行用の亘り線です。既にある左亘り線と同じく、MRCのAUTO REVERSEユニットを組み込んで無電区間を排除する計画で進めていたのですが、パラレル配線だけを考えていて、ドッグボーン配線を考えていなかったのであえなく挫折した代物です。色々考えて、ようやっと配線をパラレル/ドッグボーン切替に出来る目途が立ちましたので、工事を再開したいと考えています。次回関東合運までには、運転可能な状態には持っていきたいと思っています。リバースの切替には、ホイホイの台枠に収めるために大改造したMRCのAUTO REVERSEユニットを使ってみる積りですが、運転に支障がある場合には、Frog Juicerに置換します。昔のFrog Juicerは、自宅で使用しているNCEのPowerCabでは動作しなかった様ですが、今の製品は大丈夫ということになので、問題はなくなりました。

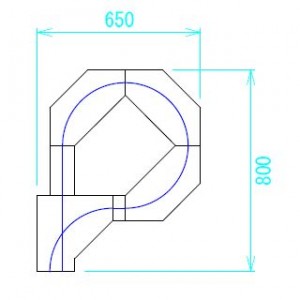

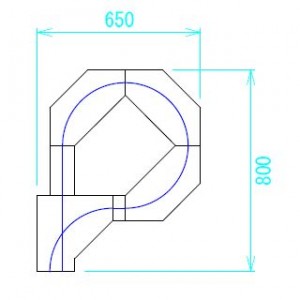

3.ループ線

完全な新規プロジェクトで、ようやっとべニア板への罫書きを初めたところです。ご覧の通り、一旦対向線路を亘ってループする線路です。まぁ、これを作れば、複線分岐に必要な曲―直フログの製作技術が検証できる、という意味もあります。配線は勿論、Frog Juicerを使用したパラレル/ドッグボーン切替方式とします。目標は次回関東合運までに運転可能な状態に持っていき、実地試験でトラブルがないか確認することです。でないととても怖くて舗装なんて出来ません…

さて、実際のところ、どこまで出来ますでしょうか…

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年5月8日 10:17 PM | 投稿者名: treasure

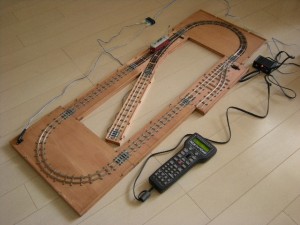

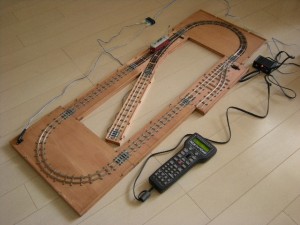

以前、「最小限のエンドレス」ということでご紹介した単コロホイホイですが、外部との接続用の分岐線が出来ていることから、これを利用した留置線を作り、ストックしてあった同規格の300 mm単線直線を掘り出してきて組み合わせ、写真のようなエンドレスを作ってみました。

留置線のボード幅は50 mmで、周辺との干渉を避けるため、ギリギリまで狭くしてあります。それでも架線柱建植のスペースが確保され、予備工作もされているのは、単コロホイホイの伝統であります。長さは300 mmで、28 mm長の端部を作って接続してあります。

元はといえば、300 mm長のPCB枕木軌框が余っていたので、それの有効活用ということから企画したのですが、使用されていたレールがシノハラの#70、分岐線分岐側はKATOの#83だったので、出来上がってみたら段差が酷い酷い… 在庫セールで材料用に確保しておいた790 mmR曲線旧製品から、レールを抜き取って置換しました(790 mmR曲線ひとつから、300 mm長レール2本がぎりぎり確保可能です)。最後に、ガードレールのフランジウェイを、Bachmann製のBirney Safety Carが通過できるように調節して竣工としました(PCB枕木ですと、比較的簡単に調節できます)。

これをそっくりそのまま、工作部屋のラックに棚板を増設して捻出した、高さ140 mmのスペースに押し込みました。これで弊社もようやく、常設運転場を確保することが出来ました。写真に写っているDocksideは、以前紹介した時から、マーカーライトにMVレンズを入れたり、ロッドにネオリューブを塗ったりと、一応の仕上げをしてあります。流石は実車軸距7 feet、半径130 mmカーブをスイスイ通過します。

棚板上面は床面より凡そ1535 mm、目線は丁度、Docksideの煙突上端になります。車輛を見下ろす格好は避けれれたので、まぁまぁ満足しています。

使用したポイントがシノハラの選択式ですので、分岐側のジョイナーは2線とも全て絶縁とし、留置線は直線部と端部間をターミナルユニジョイナーで接続して、独立給電ブロックとしました。2本のフィーダーは、接続コードを一回り太いものに交換した分岐コネクターでひとつに纏め、PowerCabに接続します。

分岐コネクターはぶらぶらして邪魔なので、手元に転がっていたネオジム磁石をアセテートテープで抱かせ、棚板下面に固定しました。テープ等で固定しますと、経年変化でテープが変質し、棚板を汚損する可能性があるため、それを回避しようという工夫ですが、さてどうなりますことやら…

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2014年2月26日 10:48 PM | 投稿者名: treasure

先に曲線半径を調べてみましたが、今度は複線間隔です。

NMRA STANDARDSのS-6に、「Interurban Clearance and Track Centers」というのがあり、これでは、線路中心間隔は1.75インチ(≒44.5 mm)以上、となっています。East Penn Traction Clubのモジュール規格では中心間隔2インチ(EPT-5)、凡そ51 mmですから、標準ホイホイの50mm間隔ならば、大きな問題は発生しないと思われます。

ちなみに、日本国内での実例は以下の通りです。諸外国の例も注意してみているのですが、今のところ未見です。

| 路線名 |

実物間隔 |

縮尺換算 |

出典(敬称略) |

| 荒川線 |

2610 mm |

1/80で32.6 mm、HOで30 mm |

宮松(1986) |

| 叡電 |

3350 mm |

1/80で41.9 mm、HOで38.5 mm |

栗生ら(1997) |

| 玉電 |

2743 mm(多分9’) |

1/80で34.3 mm、HOで31.5 mm |

高間ら(1997) |

| 阪国 |

10’6” |

1/80で40.0 mm、HOで36.8 mm |

高間ら(2000) |

| 鹿児島 |

3217.5 mm

(幅900 mm、高さ250 mmの中央分離帯を含む) |

1/80で40.2 mm、HOで36.9 mm |

松脇(2007) |

NMRAやEPTCの規格は満たしていませんが、都電ホイホイの40mm間隔も、日本国内に限定するのであれば、問題が生じる可能性は低そうです。

出典は以下の通りです。

宮松丈夫(1986).王電・都電・荒川線.大正出版.

栗生弘太郎(ed.)(1997).叡電図面集.叡電総務部.

高間恒雄(ed.)(1997).東急電車形式集.3.レイルロード.

高間恒雄(ed.)(2000).阪神電車形式集.3.レイルロード.

松脇秋彦(2007).鹿児島市の市電軌道敷緑化計画.Consultant.285,58-61.

カテゴリー:プロトタイプ例, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »