2023年10月10日 5:57 PM | 投稿者名: OSARU

都電快走

カテゴリー:東江戸川電軌, 関東合運 |

コメント(0)

2023年10月4日 10:59 AM | 投稿者名: OSARU

やり直し中

カテゴリー:東江戸川電軌 |

コメント(0)

2023年9月30日 9:43 AM | 投稿者名: OSARU

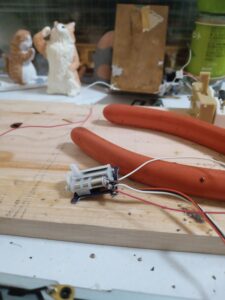

キャノンLN12が入りました

シリコンチューブに軸を挿したらゆるゆるでした

どうしようかなあ

カテゴリー:東江戸川電軌 |

コメント(2)

2023年9月30日 9:39 AM | 投稿者名: OSARU

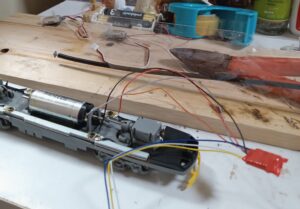

ドアエンジンの配線

カテゴリー:東江戸川電軌 |

コメント(0)

2023年9月27日 5:53 PM | 投稿者名: OSARU

前回DCCデコーダーを焼いてしまいましたので交換をしたのですが

モーターまで焼けてしまいました

トラムウェイには在庫が無いとのこと

イモンさんちでLN12を買って来ました

カテゴリー:東江戸川電軌 |

コメント(0)