車両

2020年10月30日 5:14 PM | 投稿者名: treasure

私事ですが7~10月と、頼まれ仕事で時間がとれす。模型工作が進みませんでした。

本当ならば、SEPTA Kawasaki LRVの電装を進めるべきなのですが、何か手軽なものでリハビリを… ということで軽く、Pacific Electricの36′ Box Carと、UNLETTEREDの26′ Ore Carを組み立てることにしました。

36′ Box Carの部品はこれだけですので、比較的短時間で組み上りそうですが、類型の36′ reeferの組立記事の通り、プラの質感を消す作業が必要です。台車は、製品付属のものではなく、Kadee製Arch Bar台車に交換することにします。

台枠です。バリが酷く、型も表裏でずれているような様子がありますが、様になる程度にバリを落とす程度にしたいと思います。ボルスター表面にもバリがありますので、走行性能を考え、ここだけはきっちりと仕上げようと考えています。

26′ Ore Carの部品です。前作は、Kadeeのダイカスト製Bettendorf台車を履かせましたが、今回はHGC製のそれを履かせてみることにします。レタリングは前作と同じにしたいので、デカールを自作する必要があります。まぁ、その前に下回りの組立と全体の塗装が必要です。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2020年7月21日 10:08 PM | 投稿者名: OSARU

多少時間がとれましたので組立てを行っております。

アタシは削るのが苦手で…

東江戸川電軌

カテゴリー:東江戸川電軌, 車両 |

コメント(0)

2020年6月30日 6:36 PM | 投稿者名: treasure

前回から一週間ですので、余り進んでいません。

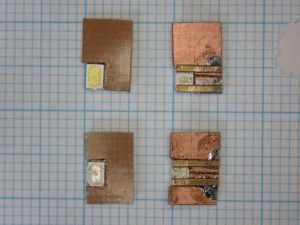

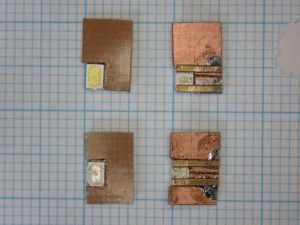

ヘッドライトとテールライトのLED基板を作りました。上がヘッドライト用、下がテールライト用で、左側が車体に接する面(こちら側を車体に貼り付けます)、右側が室内側(こちらにリード線をハンダ付けします)。基板は厚さ0.5 mmのPCBで、筋目を入れて絶縁してから、0.8×0.2 mmの真鍮帯板を介して3020サイズの表面実装用LEDを、裏向きにハンダ付けしました。上がヘッドライト用基板は、更に筋目を入れて、CRDを実装する必要があります。

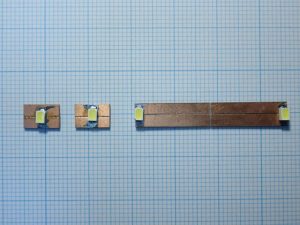

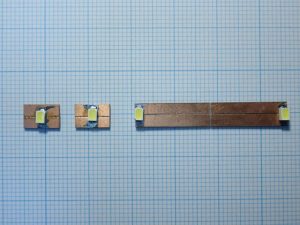

こちらは室内灯のLED基板です。厚さ0.5 mmのPCBであることは同じですが、絶縁のために入れた筋目を跨いで、3020サイズの表面実装用LEDを、表からハンダ付しました。大きな基板では、LEDが跨いでいない筋目がありますが、この片方は、電流制限用のCRDで繋ぐ計画です。そして全体を直列に配線し、4つのLEDを直列に接続して点灯させようという目論見です。

SEPTAの特徴であるSubway Light(運転席上部のライトで、地上走行時は消灯しています)の点灯は諦めていましたが、ふと、「1.6 mm厚PCBの断面にLEDを付けたらいけるんじゃね…」というアイデアが閃きましたので、試作してみます。

トロリーとは直接的な関係はない(つまり、間接的には関係ある、という訳です)のですが、車輌ケースも作り始めています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2020年6月23日 7:51 PM | 投稿者名: treasure

台車を組み立てたSEPTA Kawasaki LRVの電装を進めています。

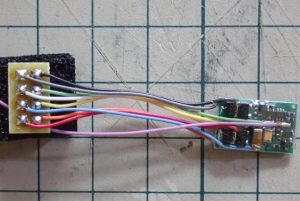

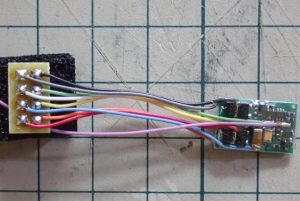

使用するTCS製M4Tデコーダです。1インチ長のハーネスにNMRA 8ピンプラグが付いています。元々はBowser製PCCをDCC化するための製品で、弊社でもロサンゼルス(LARy)塗装の1052号のDCC化に使用しています。このデコーダは、尾灯(黄色リード線)がブレーキ灯として機能する様になっていますが、Bowser製PCCがデコーダを搭載する様になったので、発売されなくなってしまいました。

調べてみると、この製品は、普通のM4デコーダをトロリー用に設定したものでした。トロリー用に設定するために色々なCV値を操作する必要もなく、CV8に11を書き込むと、関連CVが全てトロリー用にセットされる様です。で、この機能は、TCS製のデコーダには標準で付いている様子なので、そのうち、Bachmann製Birney Safety Carに搭載したKAT22デコーダでテストしてみようかと考えています。

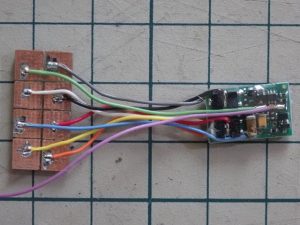

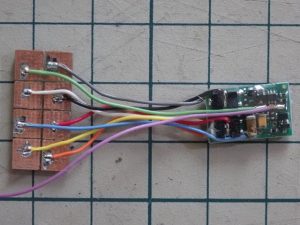

NMRAプラグを外して、配線中継用のPCBにハンダ付した状態です。BLIMPと異なり、こちらではFXで制御する白色、黄色、緑色、青色リード線も使用しますので、PCBは大きめに作ってみました。

SEPTA Kawasaki LRVのブレーキ灯は、左右交互に点滅する、という特徴があります。そこで、デコーダからブレーキ灯への配線の途中に、Ngineering製のLED交互点滅回路(N8015)を入れてみることにします。回路は、誂えたように写真のスペースに収まります。台車後側に配線中継用PCBを置き、デコーダをLED交互点滅回路の上に載せれば、うまく収まりそうです。

ちなみに、台車~デコーダ~モーターの配線には、Bowser製MSR952号車の修理で得た知見から、I社から発売されている「耐熱リード線」を使うことにします。デコーダから出ているコードもかなり細いので、問題はないだろうとの判断です。

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2020年6月15日 6:04 PM | 投稿者名: treasure

現役復帰に向けた都電400の修繕状況です。

0.4t×1.0 mmの洋白帯板で、前後屋根上上の「簀子」を復元しました。小さいもので、きちんと固定してハンダを流す訳にもいかなかったので、適当に手で押さえてのハンダ付けでしたが、まぁまぁ見られる程度には復元できました。

DCC化に必須なデコーダには、手元にあったDigitrax社製DZ121を使うことにしました。開封されて裸のまま、取り外したデコーダを集めた部品箱に入っていたものでしたので、不良であったため、そこに入れてあった可能性もあります。ということで、「赤い箱」を使ってテストしている様子です。とりあえず無事に動作することは確認されました。

写っていませんが、“BLIMP”と同様に、配線区分ごとに溝で区切った接続基板(ガラスエポキシです)を介して配線しました。単純な配線ですが、運転前に一応、「赤い箱」でテストするつもりですが、そちらは未了です。これでうまく動けば、とりあえずは下回り完成、ということになります。

残るは塗装と、ディテールの復元です。窓枠や出入口扉等の木部はニス色に塗り分ける必要があるので、マスキングが大変そうです。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »