車両

2023年3月17日 6:44 AM | 投稿者名: treasure

Shapewaysで、West Coast Traction Supplyというメーカーが、P.E.100型の車体、床板、台車を売っています。で、完成させるために必要となるその他の部品は、手持ちがありそうなので確認してみました。

動力装置はBowserのNew Orleans市電のそれ(#125130)を使用します。輪軸は26’のものを使用しますが、手持ちのものは33’のものが付いていますので、交換する必要があります。まぁこれは、PCCの動力をいじってきた所為で、外されたものが幾つかありますので、それらを充当して換装しようと考えています。

ストライプは以前買っておいたMicroscale Industries社製デカール内にありました。品番は87-564で、87-563と併用する様指示されていますが、そちらも在庫しておりまして一安心です。

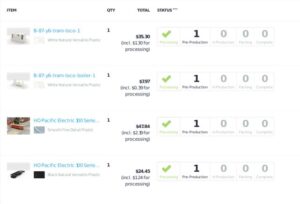

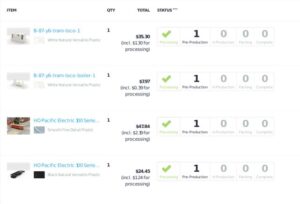

ということで早速ポチってみました。追加料金を支払わなかったので、出荷予定は来月に入ってからになりました(*)。下半分がP.E.100型の注文です。上半分については、いずれ書きます。

Shapewaysにはこれまで、2回ばかり注文をしてきました。今回これを機会にアカウントを作成してみたところ、以前の注文が履歴として出てきたのには驚きました。メールで「お知らせ」を送って貰っていたので、それから紐付けられたのでしょうが、顧客管理がしっかりしていて、ちょっと驚きました。

*追記:3/15注文時には4/4出荷予定でしたが、3/19に出荷されました。UPSで3/27着予定のところ、3/25に到着しました。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2023年2月20日 6:50 PM | 投稿者名: treasure

RM MODELS誌の2023年1月号(通巻328号)と、とれいん誌の同年3月号(通巻579号)に掲載された、第20回関東合運の紹介記事中の弊会車輛について書いたブログ記事へのリンク集です。

都電6000

【旧作健在】都電6000

車輛紹介です。車体を外して内部構造を示しています。

【関東合運】お疲れ様でした

第13回関東合運で状態不良になりました。

【合運始末】トラブルシュート

デコーダを再プログラミングしたら復活した話です。

【関東合運】参加してきました

第17回関東合運の企画展「常磐線とその仲間たち」に、日本橋発南千住行き22系統として参加しました。

Dockside

【新車?出場】Dockside

とりあえずの完成記録です。途中で動輪ギアが割れて交換したり、デコーダ搭載に苦労したりしました。

【線路工作】単コロホイホイの拡張

マーカーライトにMVレンズを入れたり、ロッドにネオリューブを塗ったりして仕上げました。

SEPTA Kawasaki LRV

【新車購入】SEPTA Kawasaki Single-End LRV

ディスプレイモデルを購入しました。

【床板到着】SEPTA Kawasaki Single-End LRV

メーカー純正の3Dプリント製床板を買いました。

【すこし進捗】SEPTA Kawasaki Single-End LRV

ダイキャスト製動力付き純正床板を購入して、重量不足問題が解決しました。

【部品調達中】SEPTA Kawasaki Single-End LRV

各灯火を検討し、部品を調達しています。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVと直角クロス

床板を塗装しました。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRV

台車工作中です。

工作再開準備

作りためた部品を確認しています。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVの台車

台車組立中です。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVの電装(1)

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVほか

ちまちまと電装部品をいじっています。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVの電装(2)

モーターとデコーダの積み込みと配線です。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVの電装(3)

各灯火への配線を、フールプルーフになる様考えています。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVの電装(4)

配線進行中です。

【進捗状況】SEPTA Kawasaki LRVの電装(5)

一応完成しましたが、デコーダの設定で問題発生です。

【運転会】開催しました

デコーダをリセットして再設定しました。ブレーキライトの点滅が思わしくありません。

関東合運準備

ブレーキライトの点滅回路にキャパシタを並列に入れて改善を図りました。これで何とか見られる様になりました。

カテゴリー:お知らせ, 江東電気軌道(KDK), 車両, 関東合運 |

コメント(0)

2022年10月3日 9:44 PM | 投稿者名: treasure

10月9、10日に開催される、「第20 回鉄道模型関東合同運転会 in 埼玉けんかつ」に向け、持っていく車輛の整備を進めています。いつもは線路と制御機器に容量を圧迫されているのですが、今年は久方ぶりに線路関係の容量が縮小されましたので、何時もより多めに車輛を持っていこうと考えています。

P.E. “BLIMP”

取り扱いをミスり、車体側面に潤滑油を付着させてしまいました。そこで、薄く薄めた台所用洗剤を筆に含ませて擦り、直ぐにキムワイプで拭き取ったところ、潤滑油を綺麗に除去することが出来ました。よく見てみると、屋根上等にはだいぶ埃が溜まっていましたので、目立つ部分のみ、ついでに洗っておきました。

SEPTA Kawasaki LRV

試運転で、「サブウェイライトの光が漏れている」という問題がありましたので、手持ちのアセテートテープを貼って遮光してみました。

2月の運転会で、「テールライトの交互点滅が乱れる」という問題がありましたので、テールライト点滅回路の入力側に1uFの積層セラミックコンデンサを並列に挿入してみました。元々、きちんと掃除したテスト線路上では良好に動作しますので、実際の運転会でどの程度改善されるか、期待しつつ試してみることにします。

その他

あとは輌数稼ぎに、BowserのPCCやら、米国型のBox Carやらを持っていこうかと計画中です。9月の予行には何かあった時の備えとして、ホイホイやらユニトラやらを色々持っていったのですが、それらはだいぶ整理できそうですので、どれだけの容量を車輛に振り向けられるか、遣り繰りを考えねばなりません。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両, 関東合運 |

コメント(0)

2022年9月2日 12:23 AM | 投稿者名: treasure

先の書き込みで実物例として上げたせいではありませんが、江ノ電の保存車を見てきました。山梨県の利根川公園で保存されている801号車(元山梨交通7形)です。この電車は、昭和23年(1948年)に山梨交通モハ8として汽車会社で製造され、同線廃止後に上田交通モハ2342、江ノ電801となり、昭和61年(1986年)廃車後に当地に保存されたものです。

塗装は山梨交通のものに変更されていますが(色見本帳を持っていくのを忘れました)、上屋が架けられ、廃車後36年を経過したにしては状態が良好です。屋根のカーブがそこそこ割り出せないかと、できるだけ遠くから撮ってみました。

江ノ電時代の連結面です。こちらは少々傷んでいますが補修され、大事にされている様子が伺えます。立派な看板も設置され、来歴やかつての駅名も表示されています。

上田移籍時に設置された*1か、江ノ電再移籍時に改造されたかは不明ですが、側面ステップの様子です。こういった細部は、図面等では解らないため、保存車の存在は有難いものです。また、本車が載せられている軌框の枕木は、長さ2080 mm、幅190 mmと、一般のものより一回り細くなっていました。保存車展示によくある、適当な寸法で作ったものと思うとさにあらず、端に「割れ止め」が打ち込められ、犬釘の跡も残っている正規の(?)古枕木です。保存開始時に江ノ電から貰ってきたものでは… と想像されるのですが、現在の枕木規格とはちょっと違っていますので、江ノ電の現行枕木と比べてみたいものです。

さてこの電車、僅か2輌の製造ですが、もう1輌も静岡県内で保存されている由。現役38年を勤め上げ、その後36年が経過した後でも、全車健在ということは、中々幸運な車輌達かと思います。

*1 宮田道一・諸河 久(2024), 上田丸子電鉄, RM Re-Library(21). P43.

カテゴリー:プロトタイプ例, 車両 |

コメント(0)

2022年7月30日 9:38 PM | 投稿者名: treasure

BStB Ce2/2の改軌、続きです。

車輪を、先に書いたNWSL社製HO用の8.75 mm径2.24 mm厚車輪に内径1.5 mm、外径2.4 mmのブッシュを嵌めたものに、ゲージを合わせつつ交換しました(手前に並んでいるのが元々の車輪です)。交換した車輪の軸径は3/32インチ(≒2.38 mm)でしたので(パッケージの、2.0mmという記載は間違っています。先輪用… なのでしょうか…)、内側に嵌めた真鍮ブッシュはがっちりと固定されましたが、その内側に嵌る外径1.5 mmの車軸との嵌めあいはゆるゆるです。ガタがないだけ良し、ということで、手持ちの「アロンゆるみ止め」なる嫌気性接着剤を使って固定しました。交換してみますと、ゲージが狭くなった所為もあり、フランジ外縁とフレームの一部が接触しそうになりましたが、何とかクリアしました。オリジナル車輪のフランジ外径が10.75 mm、交換した車輪のそれが10.05 mmですので、オリジナル車輪のままゲージを詰めていたら接触していたかもしれません。

改軌完成後の姿がこちらです。車軸や台車枠はそのままに、ゲージだけ狭めただけなので、「長軸の動力車」という、東急3500系の様な異例の構造となっています。で、BStBの後身であるBVBの本に掲載されている、同時代のバーゼル市電の図面を眺めてみますと、これが長軸なんですねぇ… ということで、言い訳を考えるまでもなく、「長軸で良し!」ということになりました。

で、将来の運転を考えますと、遅かれ早かれDCC化する必要がありますので、搭載候補として、BachmannのBirney Safety Carに搭載されていたデコーダを掘り出してきました。四輪固定のために集電性能が劣悪だったため、Keep-Alive機能が内蔵されたTCS社製KAT22デコーダと交換した余りですが、こちらの動力装置は、車軸にいささかのガタが与えられ、疑似イコライジング支持になっていますので、それで何とかカバーできないものかと、淡く期待しています。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »