江東電気軌道(KDK)

2025年11月1日 7:15 PM | 投稿者名: treasure

先日参加した関東合運で、ユニトラック互換の小半径曲線を3Dプリントで製作されている方がおられました。「とれいん」誌2025年11月号(通巻611号)での記事中では述べられていませんが、「STRV’s Studio」という名前で頒布をされている、ということでしたので早速、半径130 mmと250 mmのエンドレス各1組を注文してみました。半径は、130Rは単コロホイホイと同半径、250Rは標準ホイホイと同半径ということで選びました。

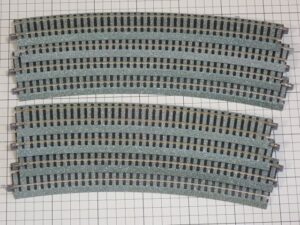

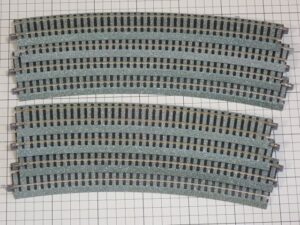

で、無事に届いた状態がこちらです。完成品ではなくて、道床のみを選択しました。

「道床のみ」を選択した理由がこちらです。KATOのUNITRACKが、枕木が別パーツとなっている旧製品から道床一体成型の現行製品にモデルチェンジした時期に、あちこちで旧製品の在庫処分が行われました。そこで弊社では、ホイホイへのレール流用と、単コロホイホイに使用のレールが篠原の70番で、これに嵌る旧製品用ユニジョイナー確保のためにこれらを買い集めた結果、かなりの数の旧790R、730R曲線ユニトラックが在庫しています。これらのレールを利用することによって、費用の節約と在庫の圧縮をしよう、という魂胆です。

計算してみた結果、790R、730Rのいずれを用いても、ユニトラック1本のレールでR130-45°2本分、R250-45°1本分のレールを賄える、という結果になっております。

で、嵌め換えるにあたっては、レールの曲率を増す必要があります。ということで、弊社所有のレールベンダーを整理してみました。左上がかつてRichard Orr氏が頒布していたGirder Rail用のベンダー、残りは適当なベニヤ板に10.5 mm径車輪をワッシャーを介して木ネジ止めしたものです。いずれも長年の使用で傷んでいますが、未だ充分使用に耐えます。12月に計画している工作会では、これらを駆使してレールの嵌め換えに励むとしましょう。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年10月14日 5:58 PM | 投稿者名: treasure

今年も、関東合運に参加してきました。

準備日(10/11)午前終了時の状況です。今年は会員諸氏の出足が早く、午前中に線路の配置とDCC機材の設置配線が終了しました。で、午後は準備日ではありますが、持ってきたアメリカ型路面電車を運転して楽しみました。運転したのはMSRの952号車、PEの159号車と106号車です。106号車は完成直後で未だ「慣らし」が充分ではありませんでしたが、徐々に調子が出てきました。但し、前照灯から室内への「光漏れ」がちょっと酷い状況です。合運終了後に内側から黒色アセテートテープを貼って遮光することにします。

合運当日は都電を複数運転し、統一感を演出してみました。走ったのは5501(ムサシノモデル)、6000形(MODEMO改)、7500形と8000形(いずれもトラムウェイ)の4輌、加えて乙2(自作)を車庫のストラクチャー扱いで展示しました。複数運転しますと、1輌を手放しで走らせ、その隙間を各停で運転する等の運転操作が楽しめ、いいものです。

今年、これまでのセットに追加したDCC機材です。修理が完了したUT1は5501の専属という恰好で長時間使用してみましたが、問題なく運用できることが確認されました。DT300も持参したのですが、出番がありませんでした。しかしこうやって書いてみますと、機材が古いですなぁ… まぁ問題なく使えていますので「良し」としましょう。

あと、LocoNetにスロットルを接続する助けにと、RJ12規格の分岐コネクターと延長コネクターを新調して持っていきました。今回は何故かスロットルが多く、役に立ちました。特に分岐コネクターは中国からの発送で、到着は10/9でしたので滑り込みで間に合いました。

カテゴリー:DCC, クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2025年10月10日 6:30 PM | 投稿者名: treasure

窓ガラスや電装品等を取付けて完成に持ち込みます。

窓ガラスを貼って、ポールフックを接着しました。

窓ガラスにはModels IMONのポリカーボ製0.3 mm厚を、接着にはKATOが輸入しているGlue ‘n’ Glazeを使用しました。この組み合わせは最近多用していまして、「お気に入り」です。この接着剤(どちらかといえば粘着剤か?)は、乾燥後でもタミヤのエナメル塗料用溶剤で除去することができますので、窓ガラスの接着には大層使い易くなっています。また、どういう仕掛けになっているのかは不明ですが、ボトルから出した直後はシャブシャブで流動性が高く、毛細管現象によって窓ガラスと側板の間に容易に浸透する反面、ちょっと時間を置くと急激に粘度が上昇し、押さなければ動かなくなる特性があり、窓ガラス接着に使いやすいと感じています。広く推奨されているボンド G17様のクロロプレンゴム系接着剤は、経年劣化による弾性と接着力の喪失が顕著ですので、代替として検討するに値する製品かと思います。

先に製作しておいたライトユニットを取り付けます。妻板幕部に位置するテールライトとライトユニット中の赤色LEDに間は、0.75 mm径の光ファイバーで結びました。まぁ何とか、テールライトの点灯には成功した様です。

ということで最終的に、配線コネクターを接続しつつ上回りを下回りに被せ、完成としました。デコーダーからモーターへの配線、同じくデコーダーからヘッド・テールライトへの配線は前後方向を気にせず、「違っていたらデコーダーをリマッピングすればいいや…」という態度で臨みましたが、幸いにもモーターへの配線、ヘッド・テールライトへの配線のいずれも、デコーダーをリマッピングの必要ない結果となりました。うーん、25%の確率で「当たり」を引きました。

ということで、何とか今年の関東合運に間に合わすことが出来ました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2025年10月3日 8:16 PM | 投稿者名: treasure

写真なしの短報です。

10年程前、ちゃんと動作しなくなったDigitraxのUT-1ですが、改めて症状を書いてみると…

- 使い始めはちゃんと動作する。

- 暫くすると「unable control」となって制御が外れる。

- ちゃんと動作してから制御が外れるまでの時間が、短期的にも長期的にも時間が経過するにつれて短くなる。

といったものでした。短期的にも長期的にも、というのは、不調発生直後は動力車選択から5分経過すると制御が外れ、暫く休ませて復活した後では3分経過するとまた外れたところ、不調発生から半年ほど後では動力車選択から3分経過すると制御が外れ、復活後は1分経過しただけで制御が外れる様になった、ということです(最終的には動力車の選択もできなくなりました)。これから察するに、部品内部かプリント基板、ハンダ付け箇所のどこかにヘアクラックが入り、通電によって昇温すると膨張で通電しなくなり、それを繰り返すうちにクラックの幅が拡がっているのだろうと推測していました。この場合、素人に手を出せるのはハンダ付け箇所のヘアクラック補修だけですが、やってみて駄目なら諦めもつくというものです。

ということで修理不能(恐らく交換対応)であることから覚悟を決めて分解してみたのですが、プリント基板上には表面実装部品がずらり… 手を出せる自信がなくて10年間、分解状態で放置してしまいました。

ところが近年、電子工作用に温度調整機能付の半田ごてを導入して作業しているうちに、朧気乍ら自信が付いてきたので、ほぼ全てのプリント基板上のハンダ付け箇所にコテを当て、ハンダ付けをやり直して再組立してみた結果、正常に動作するまでに復活させることができました。プリント基板の固定部は、分解の際折れてしまいましたので、基板の位置を保つには追工作が必要でしたが、まぁこれで手軽に使えるスロットルを復活させることが出来ました。ハンダ付け箇所のヘアクラックという見立ては正しかったようです。UT-1は不調になる例が多いような印象ですので、駄目で元々ということで、基板上のハンダ付けをやり直してみては如何でしょうか?

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年10月1日 11:49 AM | 投稿者名: treasure

都電右亘りホイホイの舗装を続け、完成へと持ち込みます。

線路外側部分にも学校教育工作用紙を2枚重ねにした下敷きを作り、更にその上にマーメイド紙を貼ってからそれぞれの位置に固定します。固定にはいつもの通り、ニチバンのナイスタック(一般タイプ)を用いました。

長さを合わせたWalthersのStreet Track Insert Setをこれまで同様、TAMIYAのLP-75「バフ」とLP-4「フラットホワイト」を凡そ1:1に混合したもので塗装しました。プラ製品であり、同系統色の材料でモールドされていますので、サーフェイサーによる下塗りは省略しました。

塗装を済ませた中敷をレール間に接着します。以前は接着にボンド木工用を使用したのですが、今回はKATOが輸入しているGlue ‘n’ Glazeを使用してみました。主成分はエチレン酢酸ビニルですから、MRの製品紹介で推奨された「white glue」の範疇かと思いますのでこれにしてみました。

ということでまぁ何とか、都電ホイホイ右亘りが完成しました。これでアメリカ型路面電車も本来のスタイルで運転することができる様になりました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »