江東電気軌道(KDK)

2017年11月13日 9:32 PM | 投稿者名: treasure

都電荒川線の動向です。

向原~東池袋四丁目電停間は、仮線から改修された本線へ戻りました。切替の経過をみると、片方ずつ戻していました。

枕木を使わない軌道(インファンド軌道、というらしいです)の線路間には、砕石と土らしきものが入れられました。ということは… 少なくともコンクリート舗装ではない様です。乗車してみましたが、乗り心地は「極めて良好」です。で、この区間、「溝付きレール」が敷設されているのですが、何処製なんでしょうか?

さて、東池袋四丁目から早稲田寄りでは、都電雑司ヶ谷~千登世小橋(目白通り)では、線路を仮受けした上で、開削工法で地下自動車道を造成中です。子供の頃に見た、地下鉄工事を思い出しました。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2017年10月29日 11:25 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。

1.ループ線

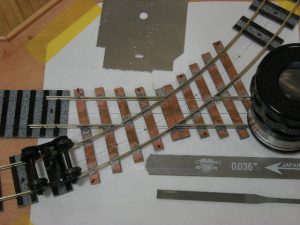

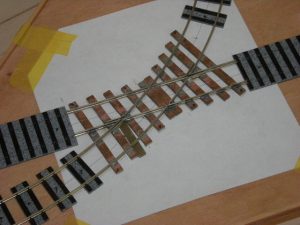

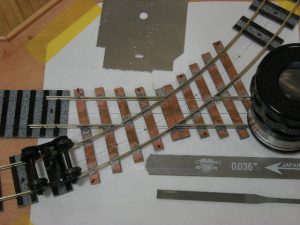

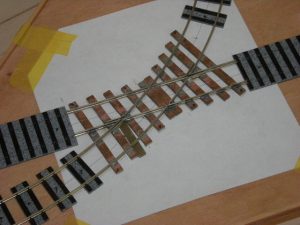

クロス部です。カーブ側レールに、フランジウェイを刻みます。計画通り、幅0.036″の「ナット溝切りヤスリ」で溝を切り、厚さ0.6 mmの「極平ヤスリ」で規定寸法に仕上げました。やってみますと、最初に刻む「溝」はもうちょっと広くても良さそうです。

クロッシング内側の直線レールを、フランジウェイを切削しつつハンダ付します。こちらも、ちょっと狭めにしておいて、ハンダ付け後に仕上げました。ゲージには、某所で頂いた薄い洋白エッチング抜き残し板を重ねて使っています。これだと一枚板に比べ、弾性で軽く曲がってくれるので、カーブによく馴染んでくれます。また、厚さ0.6 mmの「極平ヤスリ」はしなって曲線になじんでくれますので、助かりました。

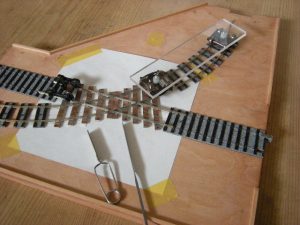

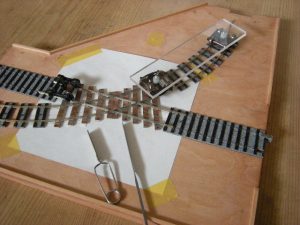

フログ部分にウィングレールを付けました。フログ部通過の際、車輪がノーズに乗るまで、ウィングレールで支える必要がありますので、これは必須です。K字クロスでは、走行レールがウィングレールの代りをしますので不要と考え、省略しました。試しに台車を通らせてみましたが、落ち込みなしに通過しましたので大丈夫でしょう。最後に、直線側のレールを切り揃えました。切断には、幅0.010″の「ナット溝切りヤスリ」を用いました。予想通り、苦労なくボード上のレールの切断が出来ました。

2.複線右分岐の再生

舗装を撤去して、レールの状態を確認中です。ウィングレールやフランジウェイに少々、手を入れる必要があるかもしれません。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2017年10月15日 6:45 PM | 投稿者名: treasure

2017関東合運終了から一週間が経過しました。今回の合運では、大きな問題は発生しませんでしたが、ホイホイ上面に貼ったマーメイド紙の一部が捲れ上がってきていました。

これが捲れ上がった部分です。今年二月の運転会で気付いていたのですが、すっかり忘れていました。

横から発泡スチロール用接着剤を押し込み、ポリ袋を上から被せた後、接着剤が剥離面全体に回る様にローラーをかけた後、上から重錘で圧着しました。ポリ袋を被せるのは、接着剤のはみ出しが必須なので、それを表面へ回さないためです。

ちょっと皺が残ってしまいましたが、問題ない程度まで修復することができました。よく見ると、外側線のレール間の敷石とか、レール外側の敷石とか、色々と補修の跡が認められます。弊社では一番古いホイホイですが、きちんと補修していけば、まだまだ使えそうです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2017年10月9日 8:52 PM | 投稿者名: treasure

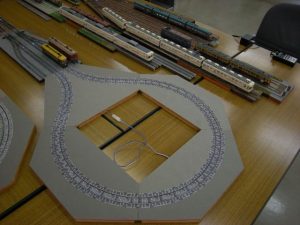

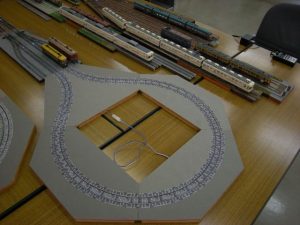

今年も、関東合運に参加してきました。今年の線路配置は、接続試験でお見せした通り、エンドレスを交差させて8の字にしてみました。

ここが、接続試験から「一工夫」加えた箇所です。「大橋車庫分岐」の奥にループ線を接続して、くるっと一回りして戻ってこれる配線にしました。それに伴いヤードは、折り返し駅の場所に移りました。その奥に客用ホームを設置しましたので、「まぁ、客扱いは出来るからいいか…」ということになりました。「上武鉄道」の「西武化学前」駅のノリです。

二年振りに使用した「ループ線」です。久し振りに使うので、事前にレールを磨いておいた結果、トラブルなく運転できました。その準備中に、(今回は必要ありませんが…)MRC製のAuto Reverse Moduleの試験をしたのですが、やはりうまく動作しません。薄いベースボードに収めるために、リレーを一旦外して横倒しにするという、無理な改造が祟ったのかもしれません。ということで、これは撤去して、基部のボードと電気的に直結できる様にしました。

今回の企画テーマ、「常磐線とそれにつながる仲間たち」には、旧作の都電6000で参加しました。偶然にも、既に22系統の系統番号が貼られていましたので、「南千住」行の方向幕を貼り、行先板を掲出して「22系統」として恥ずかしくない程度まで仕上げました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(0)

2017年9月26日 9:41 PM | 投稿者名: treasure

例年通り、9月24日に「ほっとプラザはるみ」において、10月の関東合運に向け、予行を兼ねた運転会を開催しました。

今年度の配置です。事前にCADを使って検討した通り、ぴったりと収まりました。今年の接続試験時のトラブルは、別給電区域とした仮設ヤード部の極性が逆であることの発見が遅れたことのみでした。部分的な試運転では大丈夫であった為ですが、そこで使ったのはKATOの欧州型単車とBowserのMarket Street Railway 952号車でした。片や短軸距の単車、片や大きなフライホィール付きで、物理的に大慣性… ということで、ショート検知の間もなく別給電区域に入っていた様です。フライホィールなしの連接車が走ったらショートで立往生してしまいました。

例年と異なるのは、この段階で更に一工夫加えよう、ということになった点です。ということで、関東合運ではこれに一品追加した配置になる予定です。

恒例の仮設ヤードですが、今回は小さめの配置としましたし、線路延長は短くなり、更にもう一つヤードがありますので、こんなもので充分でしょう。普通に分岐させると、線路が丁度机の境にかかるので、間をちょっと長くして逃げました。いつも通り、KATOのUNITRACKを、適当に切った9 mm厚ベニヤ板のスペーサー上に並べた構成です。4 mm厚べニア板を適当に切り、下に5 mm厚角材を付けて簡易的にでもボードを作れば見栄えも良くなるのでしょうが、色々な条件とのトレードオフで、かかるバラック的手法に落ち着いています。

さて運転中に、車輪の汚れが話題になりました。ふと見てみると、Market Street Railway 952号車の動力車輪にかなりの汚れが蓄積しています。DCCでは、車輪が余り汚れないことと、同じように走らせているKATOの欧州型単車の車輪が全然汚れていないので、つい油断していました。合運には清掃して臨むようにしましょう。

尚、同時に開催しました2017年度総会も無事終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »