江東電気軌道(KDK)

2014年4月5日 10:24 PM | 投稿者名: treasure

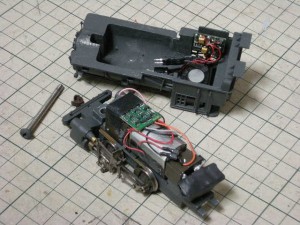

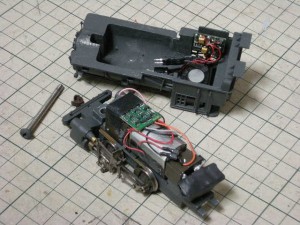

長年、懸案となっていた仕掛品を、運転できるまでに仕上げました。

プロトタイプはB&O鉄道のC-16です。本来の棲家は、深夜の併用軌道でしたから(実車で7フィートという、ボギー台車並の軸距がそれを象徴しています)、まぁ、仲間に入れてもいいのではないかと思っています。

はじめはBowserの最終製品だったのですが、ひょんなことから入手したVarneyのダイキャスト版の重量に魅かれ、上回りとシリンダーブロックを振り替えました。更に、別売されていたバルブギアーと、スーパーディテールセットの一部を取り付けてあります。あと、弊社では本線運用にも就く、ということで、マーカーライトも増設しました。

さてこのモデル、キャブ下のエアタンクがぺったんこだったり、妻前面窓がなかったりと、ディテール的にも少々怪しいところがあります(実は米国HO初のスケールモデルですから、仕方ないといえば仕方ありません)。真面目にB&Oの塗装にする知識もありませんので、Komar Dry Transfersのデカールを使って、我々世代には憧れだった、John Allen氏の、Gorre and Daphetid Railroadのコスプレをさせてみました。サン・フランシスコのFラインでは、PCCが全米各都市で走っていた同類のコスプレをやっていますから、それに倣った訳です。

走行用デコーダはLenzのGold+、サウンドデコーダはMRCのSOUNDER(1908)を搭載しています。動輪固定のBタンクですので、集電不良の影響をできるだけ軽減しようと、GOLDにPOWER-1を付加しています。GOLD+デコーダも当初、JSTソケット付のものを入れようとしていたのですが、無理矢理入れたため動作がなかなか安定せず、苦労しました。どうも無理に入れたため、基板上の回路にへアクラックでも入った様で、最終的には動作不良となってしまいましたので、JSTソケットなしのものと交換しました。というか、JSTソケット付きを修理に出したら何故かソケットなしが交換で戻ってきたので、試したみたところ、前より余裕をもって入ったので、そのまま使ってしまった、というのが真相です。また、着手から完成まで長時間かかってしまったので、SOUNDERも1665から1908にアップグレードしました。

もうひとつ苦労したのが、POWER-1の設定です。マニュアルでは、電源供給停止からの動作時間をCV112で設定することになっているのですが、これはCV122が正しい様です。

まだまだマーカーライトにMVレンズを入れたり、ロッドにネオリューブを塗ったりしなければなりませんが、それらは分解せずに実施できるので、とりあえず御披露目です。

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2014年3月30日 4:48 PM | 投稿者名: treasure

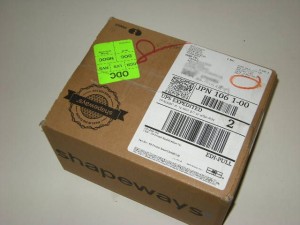

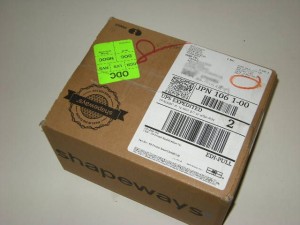

注文していた床板ですが、26日に無事、配達されました。

25日には届いたのですが、受領できず、翌26日の受領となりました。

こんなパッケージに入って配達されました。出荷時に、トラッキングナンバーを連絡してくれましたので、到着まで、それを眺めて楽しんでいました。

それによると、Eindhoven, Netherlands→Koeln, Germany→Shenzhen, China→Narita, Japan→Tokyo, Japanというルートを辿った様です。

製品は梨地で、このまま使用しても問題なさそうです。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2014年3月11日 11:44 PM | 投稿者名: treasure

日本では余り知られていないメーカーから、新製品を購入しました。

Imperial Hobby Productionsから発売された、日本製LRVの模型です。

実車が2012年に導入30周年になるのを記念して作られた、IHP初のインジェクション・モデル、とのことです。

製品は無動力ですが、Bowserの動力装置を使って動力化できる様、床板が3Dプリントで別売されています。これがメーカー純正というところがミソです。近々注文して動力化しようと考えています。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(2)

2014年2月26日 10:48 PM | 投稿者名: treasure

先に曲線半径を調べてみましたが、今度は複線間隔です。

NMRA STANDARDSのS-6に、「Interurban Clearance and Track Centers」というのがあり、これでは、線路中心間隔は1.75インチ(≒44.5 mm)以上、となっています。East Penn Traction Clubのモジュール規格では中心間隔2インチ(EPT-5)、凡そ51 mmですから、標準ホイホイの50mm間隔ならば、大きな問題は発生しないと思われます。

ちなみに、日本国内での実例は以下の通りです。諸外国の例も注意してみているのですが、今のところ未見です。

| 路線名 |

実物間隔 |

縮尺換算 |

出典(敬称略) |

| 荒川線 |

2610 mm |

1/80で32.6 mm、HOで30 mm |

宮松(1986) |

| 叡電 |

3350 mm |

1/80で41.9 mm、HOで38.5 mm |

栗生ら(1997) |

| 玉電 |

2743 mm(多分9’) |

1/80で34.3 mm、HOで31.5 mm |

高間ら(1997) |

| 阪国 |

10’6” |

1/80で40.0 mm、HOで36.8 mm |

高間ら(2000) |

| 鹿児島 |

3217.5 mm

(幅900 mm、高さ250 mmの中央分離帯を含む) |

1/80で40.2 mm、HOで36.9 mm |

松脇(2007) |

NMRAやEPTCの規格は満たしていませんが、都電ホイホイの40mm間隔も、日本国内に限定するのであれば、問題が生じる可能性は低そうです。

出典は以下の通りです。

宮松丈夫(1986).王電・都電・荒川線.大正出版.

栗生弘太郎(ed.)(1997).叡電図面集.叡電総務部.

高間恒雄(ed.)(1997).東急電車形式集.3.レイルロード.

高間恒雄(ed.)(2000).阪神電車形式集.3.レイルロード.

松脇秋彦(2007).鹿児島市の市電軌道敷緑化計画.Consultant.285,58-61.

カテゴリー:プロトタイプ例, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2014年2月9日 6:31 PM | 投稿者名: treasure

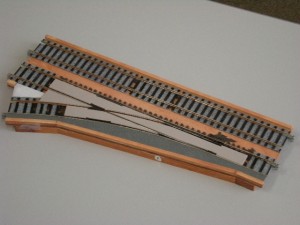

2月8日に、「ほっとプラザはるみ」において、工作会を開催しました。

今回は御題を定めず、各人のプロジェクトの仕掛品を持ち寄って工作をしようと企画したのですが…

ご覧の通り、大雪となってしまいました。雪は夜半前まで降り続き、積雪は26 cmと、戦後3番目の記録となってしまいました。

参加者も極めて少数となることが予想されましたが、工作に集中できる貴重な時間なので決行しました。

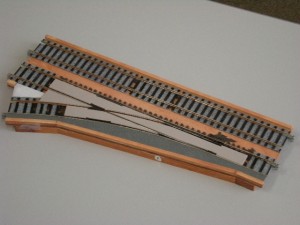

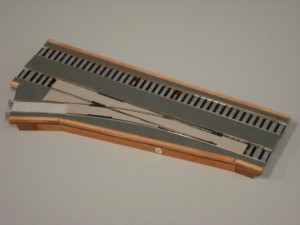

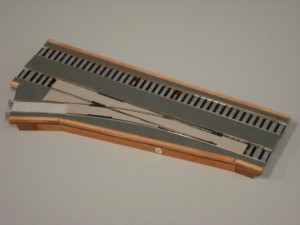

私が持ち込んだプロジェクトです。合同運転会に間に合わせた都電ホイホイの分岐の舗装です。とりあえず開始時の姿です。ポイント部の舗装は、Walthersのプラ製品を使っていますが、これの塗装が間に合わなかった所為で、工作会で一部、舗装を固定できない箇所が出来てしまいました。

約6時間で、ここまで出来ました。レール間の舗装は、プラ成型部品の塗装と色調を揃えたほうがカッコいいかなぁ… と、考慮中です。

その他には、IMONのブリル台車の転がり改善工作もやってみました。これについては、もし後日、機会があれば書くことにします。

カテゴリー:クラブ行事報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »