江東電気軌道(KDK)

2013年10月8日 8:38 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイにおけるポイント制御の備忘録です。

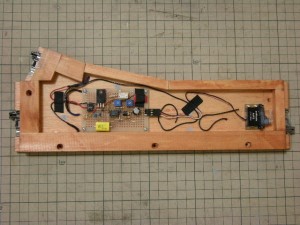

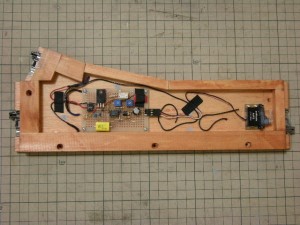

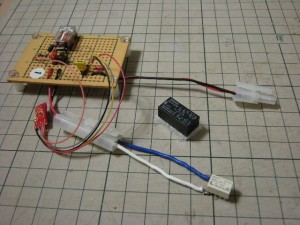

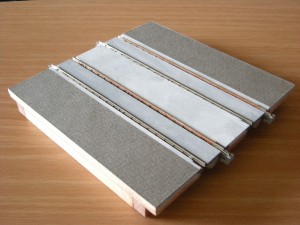

組み込み用の制御ボードを組立てました。写真は実装配置、配線等が固まった「量産形」で、この前に実装や動作の検証のため、「増加試作形」を1枚作っています。未だDS51K1は未実装です。これは後述の通り、ホイホイに取り付ける段階で実験的に配線を決定するためです。試作したバラック基板からの変更点は以下の通りです。

- 部品の配置や配線のとり回しを全面的に見直し。

- ボードを標準より薄い、厚さ0.8 mmの薄型ガラスエポキシ基板に変更。

- 発振制御用のフィルムキャパシタを厚さ6mmのものに変更。

- 電力供給回路で、サーボ直前に並列にに入っている、25V220μFの電解キャパシタを、標準品から高さ5 mmの薄型に変更。耐圧は10Vとなったが、5Vの回路なので保つと判断。

- 同じく電力供給回路の、三端子レギュレータ周辺のキャパシタをデータシートにある容量に変更

- 三端子レギュレータの、入力・出力端子間に、逆電圧保護用のダイオードを挿入

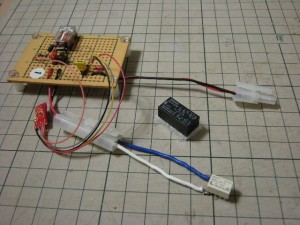

リレーは、高さ5.2 mmの1巻線ラッチング型、オムロンのG6KU-2P-Y(12V)を使いました。バラック基板での10kΩVRは、5kΩと2kΩの半固定抵抗2つに置き換えました。2つを直列に接続し、2kΩをリレーで短絡させることによって、抵抗値を減少させて出力パルス幅を小さくし、サーボモータを、向かって半時計方向に回転させます。定位・反位の区別は、ポイントの左右と、サーボモータの向き(前後2通り)、リレー接点(c接点なので、a接点として使うか、b接点として使うかで2通り)がからむので、設置時に実験して決めることにしました。

測定してみますと、DS51K1は、定位(Digitraxではclose、NCEではNormal、またはON)で橙色がプラスになります。出力電圧は13.6 Vで、ほぼ0.5秒通電されます。そこで、リレーの駆動電流9.1 mAと、コイル抵抗1315Ωから計算して、両者間に180Ωの電流制限抵抗を挟んで接続しました。

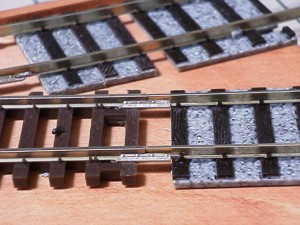

増加試作ボードを単コロホイホイに取り付けました。ホイホイ基板との間に、基板裏の配線保護のため、2 mm厚程度のスペーサを挟んであります。使用したのがシノハラ製品なので、写真にある通り、リレーの空き接点を利用して、トングレールやリードレール、クロッシング部の極性を切り替えるべく準備しましたが、サーボでポイントが転換し始めるまでの間に極性が切り替わってしまうと短絡事故になりますので中止しました。これは後日、マイクロスイッチを付加して実現しようと考えています。

試運転してみると、中々好調です。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年9月21日 3:59 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイにおけるポイント制御の備忘録です。

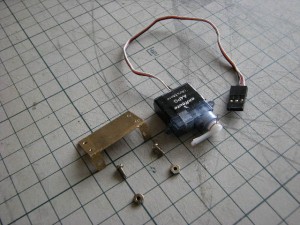

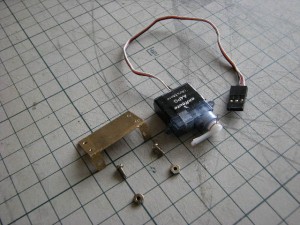

サーボモータをホイホイ基板内へ固定するために、0.5 mmt真鍮板をL字形に曲げて簡単なブラケットを作り、それを介してモータを4 mmtシナベニア板に固定しました。サーボモータの回転軸とポイントのタイバーは、付属ホーンの軸~腕に0.5φ燐青銅線を巻き付け、それをサーボモータから直角に出すことによって連動させました。この際、燐青銅線に傷をつけないように注意して曲げないと、応力集中による金属疲労で折損します。加工硬化の影響もある様です。

モータとブラケットはM2ネジ、ブラケットとホイホイは2 mmタッピングネジで固定してあります。小さな木ネジが入手できなかったので、タッピングビスで代用しました。

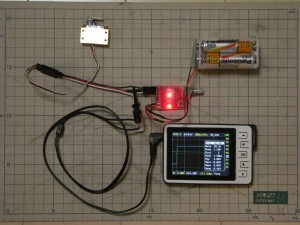

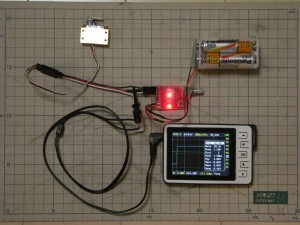

サーボモータは固定する前に、中立位置にしておきます(ホーン等も改めて中立、即ち水平垂直に再固定します)。ここでは廉価なサーボテスタを利用して中立位置としました。ついでにオシロスコープで、パルス幅とサーボモータの位置関係も調べてみました。パルス幅(立ち上がりから立ち下がり)が1.5 mSで中立、パルス幅が拡がると時計方向に、狭まると反時計方向に静止位置が移ります。接続したサーボモータの種類をサーボテスタが認識するとも思えないので、パルス幅1.5 mSで中立、というのはデファクトスタンダードと考えてよさそうです。

設置後の基板裏面です。サーボテスタで試運転してみると、駆動力は非常に大きく、転換不良の心配はなさそうです。むしろ、トルクが大きい分、暴走時や調整不良時の破損が心配です。いずれにせよ、ブラケットや連動部品の耐久性は、実運用のなかで確認していくことになります。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年8月5日 9:45 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイにおけるポイント制御の備忘録です。

ホイホイだと、1ボードに1つ、制御するポイントがあるかどうか、というのがこれまでの例です。この制御にDS44を使用するのはコスト面で不利かつオーバースペック、DS52やDS64ではそもそもホイホイのベースボードに収まりそうもありませんので、何とかKATOユニトラック用デコーダ(DS51K or K1)でマシンを動かせないか試行中です。今回はホビーセンターで入手した現行デコーダ、DS51K1の情報です。

①出力は最大20 V 0.5 A。DS51Kは1.0 Aだったのに比べ、半分になっている。

②動作時間は0.3 sec。

③これで電動化した490 Rポイントを動かすと、焼損する恐れがある。

④プログラミング時に黄色コードを接触させるレールはどちらでも構わないらしい。

⑤線路電源をONにした後は、黄色コードは離してしまってもよい。

⑥工場出荷時のアドレスは”001”に設定されている。

⑦DS51K1は、LenzのCompactでは動作しない。

③は製品付属の英文マニュアルに記載されていないので、注意する必要がありますね。

現在、下のようなバラック回路を組んで、リレーを動かせるか検証しています。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(2)

2013年6月14日 9:09 PM | 投稿者名: treasure

関東合運の参加者個人登録も始まり、弊社も参加に向けてホイホイの延長に邁進中です。主な工事は、各エンドレスを結ぶ分岐なのですが、採用しているポイントが多岐に亘っている関係上、種々のレールを接続する必要に迫られています。今回は、それについてのTipsです。

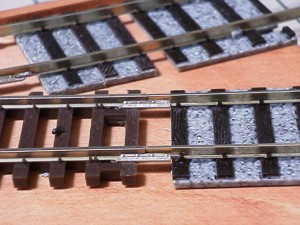

①アトラス#83とKATOユニトラックレール

篠原製#83レール用ジョイナーがちょっときつめですが、アトラス製#83レールに嵌りますので、これを使用します。KATOユニトラックレールとの差は、レール外側に、0.6 mmφの洋白線を挿入し、ジョイナーごと半田付けすることで解消しています。

②篠原#70とKATOユニトラックレール

KATOユニトラックレールの腹部外側に、1.2×0.2 mmの洋白帯板を半田付けすると、腹部の幅がほぼ等しくなり、篠原製#70レール用ジョイナーにしっくり嵌る様になります。その後底部を、レール高さが1.8 mmになる迄削り、篠原製#70レールに嵌めた#70レール用ジョイナーに差し込んで半田付けします。

③アトラス#83同士

純正ジョイナー(手前)がありますが… 余りに不恰好なので、弊社では篠原製#83レール用ジョイナーを使って接続しています。

④KATOユニトラックレール同士

今回はこの例がありませんので写真はありませんが… 篠原製#60レール用ジョイナーで接続できます。ただし、腹部を押さえる迄の高さがありませんので、通りを揃えて半田付けする必要があります。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年5月27日 8:43 PM | 投稿者名: treasure

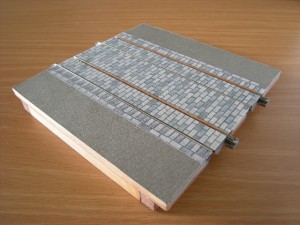

ホイホイ基板への線路敷設・舗装方法を備忘録的に書いていきます。

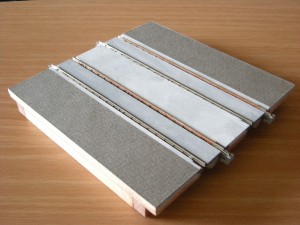

先に貼った2 mm厚スチレンボードの上に、1 mm厚スチレンボードを重ねて、舗装と敷石の下地にします。ここも、透間から白色が覗くと目立ちますので、プラモデル用のサーフェーサで軽く塗装しておきます。固定は下層と同じく、ニチバンのナイスタック(再生紙両面テープ)です。

その上に、アスファルト舗装を模して、マーメイドの「こいねず」を貼ります。右側のように、ちょっと大きめに切り出して接着後、周辺を化粧断ちすると綺麗に仕上がるかと思います。この「こいねず」は廃版になってしまった様なので、今後は代替品を探さねばなりません。接着には発泡スチロール用接着剤を使用しました。過去、ここに同じ水性エマルション系接着剤を使用したところ、乾燥後に大きく反ってしまいました。

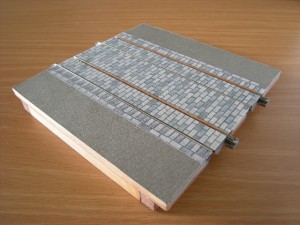

レールの間に、1 mm厚スチレンボードを貼ります。プラモデル用のサーフェーサで軽く塗装して、透間から白色が覗かない様にするのは他と同様です。固定には他と同様、ニチバンのナイスタック(再生紙両面テープ)を使用します。

最後に、コットンラベルにインクジェットプリンタで印刷した「敷石ペーパー」を貼ります。在庫が切れてしまったのですが、新たに印刷すると色調等が揃わなくなる恐れもありますので、一部に敷石を一枚単位に分割して並べた部分があります。この「コットンラベル」も販売終了となっていますので、今後は「耐水コットンラベル」を使うことになります。

ともあれ、これでホイホイ基板への線路敷設・舗装は完成です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »