江東電気軌道(KDK)

2013年5月12日 9:41 PM | 投稿者名: treasure

5月12日に、中央区立日本橋社会教育会館において、工作会を開催しました。

今回は、「ホイホイを作ろう」ということで、主に各人の線路プロジェクトの仕掛品を持ち寄って工作をしました。

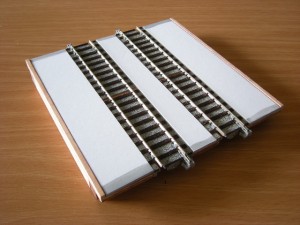

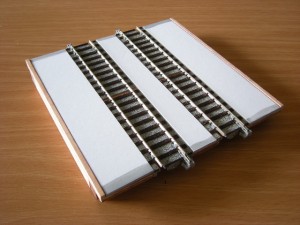

私のプロジェクトです。備忘録的に連載している標準ホイホイ(150 + 300 mm長)に、敷石シールを貼って仕上げています。残念乍ら、敷石ペーパーの在庫が足らなくなり、完成には至りませんでした。

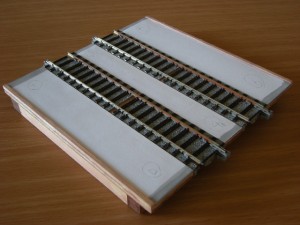

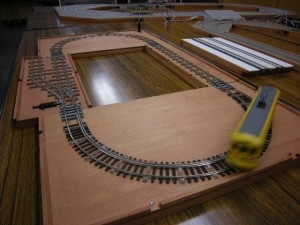

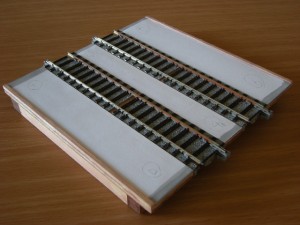

Yさんのプロジェクトです。手持ち車輌の関係で大半径エンドレスが必要なので、半径500 mmで90°複線を製作中です。全体をベースボード1枚に収めようとすると、持ち運びに不自由する位大きくなってしまうので、45°で2分割としてあります。

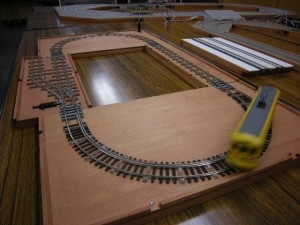

Hさんのプロジェクトです。標準曲線ホイホイを製作中です。ボード上にMDCボードをレーザーカットで切断したガイドを仮止めし、その間にフレキ軌框をスパイクすることによって、正確な線路敷設を目指しています。

尚、供給用として作った直線標準ホイホイボードは、4枚とも引き渡しが完了致しました。機会があれば、また供給したいと考えています。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年5月4日 9:27 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイ基板への線路敷設・舗装方法を備忘録的に書いていきます。

突き出したスパイク先端を切除した後の基板裏側です。カッティングホィールを用いて切断し、切断面およびその周辺を塗装して防錆を図ります。ここではお手軽に、プラモデル用のサーフェーサを使用しました。

鋪装の準備として、ユニトラック道床と縁の角材の間や道床同士の間を、2 mm厚のスチレンボードで埋めます。透間から白色が覗くと目立ちますので、接続部は目立たない灰色で塗装しておきます。ここでもプラモデル用のサーフェーサを使用しています。スチレンボードはこの後、ニチバンのナイスタック(再生紙両面テープ)で固定します。このままではちょっと厚過ぎるので、固定後に上から押し潰しておきます。

レールのフランジウェイ側を塗装して、完成後に光って目立たない様にします。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年3月26日 10:34 PM | 投稿者名: treasure

BowserのPCCカーは、DCCサウンド付で260ドル程、DC仕様で125~150ドル程ですので、お持ちの方も少なくないと思います。今回は、それに関するTIPSです。

上は出荷状態のFラインPCCカー、フィラデルフィア(PTC)塗装の1054号です。

■フェンダー

製品にはエッチング抜きのフェンダーが付いていますが、レール面との間隔が狭く、レールがちょっとでも凸凹すると引っ掛かる恐れがあります。場合によってはレール段差に乗り上げ、前部が持ち上がって空転してしまいます。フェンダーをちょっと曲げて下端を持ち上げる方法もありますが、目立たないところに付いていますので、外観上大きな問題ではないと判断して、外してしまいました。。フェンダーはヘッドライトユニットと共締めされていますので、外す際には片方ずつビスを抜いてずらすと面倒がありません。

■車輪

ダイキャスト車体バージョンでは普通の車輪、プラ車体の2009年バージョンでは表面フラットの車輪でしたが、2011年以降、輪芯のディテールがはめ込みで表現される様になりました。輪軸はパイプ状のプラ車軸の両側から、短い車軸のついた車輪を押し込む構造ですので、新しい車輪を購入して交換すれば現行製品と同等になります。

■ポール

ダイキャスト車体バージョンでは可動式の架線集電用ポールでしたが、FラインPCCカーでは前後とも降ろした状態のプラ製ダミーポールになってしまいました。そこで、安価なMinitures by Eric製のポールに交換してみました。現在このポールは、BowserのPCCカーに採用されています。

上記3点に手を加えたFラインPCCカー、ロサンゼルス(LARy)塗装の1052号です。2009年にはDCバージョンのみでしたので、TCSのM4TとDigitraxのSoundbug(SFX004)を搭載してDCCサウンド化しましたが、現行製品のTsunamiサウンドとは比較になりません。スピーカーを工夫する必要があります。

FラインPCCカー2012年バージョン、出荷状態のサンフランシスコ(S.F.MUNI)塗装1050号です。輪芯に加えてワイパーが追加され、トラックブレーキの表現が改良されていますが、ガラス面から浮いているワイパーはディテールとして疑問ですし、トラックブレーキは余り目立たないので、共に1052号には適用しませんでした。2011年以降の製品は可動式ポールになったのですが、その後もFライン・シリーズはダミーポールのままです。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2013年3月15日 9:18 PM | 投稿者名: treasure

10年以上前に長谷川製作所(当時)から発売された都電6000形です。同社初の16番完成品だったと記憶しています。

速度調整用に、5本直列のダイオードを逆極性で2群並列にしたものを、モーターとレールの間に直列に挿入していたり、台車がはめ込みで固定されていたり、配線が金属板になっていたりと、当時の既存メーカー製品とは異なった作りになっている箇所が多々ありました。

一番大きな問題は、床板が柔らかいため、時間の経過とともに通電用板バネの圧力で床板が曲がり、走行不能になることでした。そこで、床板をガラスエポキシ基板に置換し、それに伴って台車取り付け方法をはめ込みからネジ止めに変更しました。速度調整用のダイオードは、DCC化によって不用となるので撤去しましたが、その他の部品は、台車・モーター等を含めて、ほぼオリジナルの部品を使用しています。搭載デコーダはLenzのLE103XFです。片面実装なので、裏側全面に両面テープを貼って、しっかり固定できる点で気に入っていました。

ドライブシャフトだけはエンドウ製MP用に交換しましたが、他の伝導機構はほぼオリジナル通りです。ユニバーサル・ジョイントはかなり急角度に曲がっていますが、これでも130R曲線を問題なく通過します。継手の位相は正しい(中間軸の両側で揃っている)様です。この知見はdda40x氏のBlogから得ました。厚く御礼申し上げます。

カテゴリー:江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2013年2月26日 9:08 AM | 投稿者名: treasure

ミニ運転会で得たTipsです。

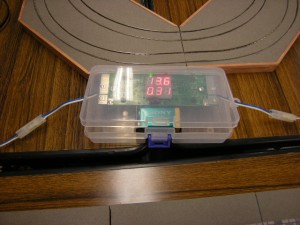

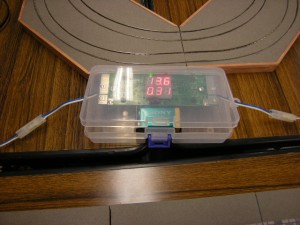

■電流電圧計

DCC Specialties製のRRampMeterにユニトラック用フィーダーを接続して小型ケースに収納し、ブースタからホイホイの間のどこにでも挿入できるようにしてみました。製品にはパネルや外部電池の有無等で4種類ありますが、基板のみの製品に006P電池ボックスを接続し、DC運転時にも使用できるようにしてあります。

運転時に電流値がリアルタイムに読めると、伝導系の好不調がリアルタイムに判断できますので安心できます。

■ユニトラックの収納方法

12月の工作会で製作した簡易分岐用ユニトラックは、100均のA4ケースに収容すると保管・運搬が楽になります。手元のケース1つに、ポイント×2、225 mm直線×3、490R曲線×1、246 mm直線×1、車止め線路×1が入りました。もうちょっと厚いケースならば、下敷ベニヤ板も入れられるかもしれません。

■D101(DCS50K)の電源

D101付属の電源アダプタは3 Aで約1000 gありますが、スロットルとしてのみ使用することを考慮して、小型のアダプタを探してみました。この1.2 Aのアダプタは約100 gで、スロットルとしては、これで充分動作します。電源プラグの寸法は、外径5.5 mm、内径2.1 mmのものが合致しました。尚、手持ちの0.8 Aアダプタでは正常に動作しませんでした。

しかし、15 V・3 AのACアダプタは約300 g位からあるので、ブースタとしても使用するのであれば、こちらのほうがいいかもしれません。

カテゴリー:クラブ運転会報告, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »