工作

2019年4月28日 10:17 PM | 投稿者名: treasure

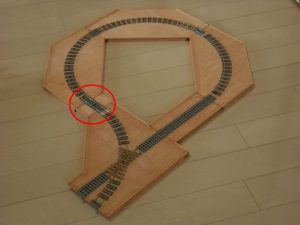

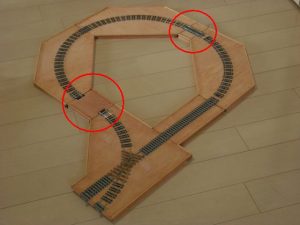

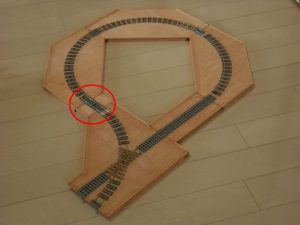

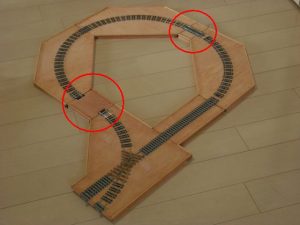

動作チェックも終わり、仕上げにかかったq型ループ線ですが、改良工事を施すことになりました。

原設計では、最小限の面積に収めるべく、250 mmRの反向曲線間に、50 mmの直線を挟んだだけでした。曲線を単一半径とした場合、ここに複線間隔分の直線を挟む必要があることは、作図して頂ければ明らかかと思いますが、編成ものを通過させるには、これではちょっと苦しい、最低でも100 mmの間隔が欲しい、という意見が寄せられました。

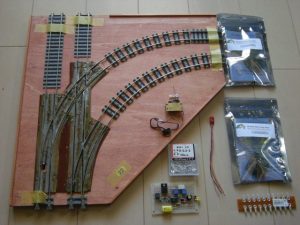

現在入っている50 mm直線を、ループ線の反対側に移し、現在50 mm直線が入っている場所に100 mm直線を挟むようにすれば、問題は解決しそうです。新たに100 mm長の単線ホイホイを作るだけで、無駄になるものは全くありません。組み合わせを自由に替えられる、ホイホイならではの恩恵でしょう。

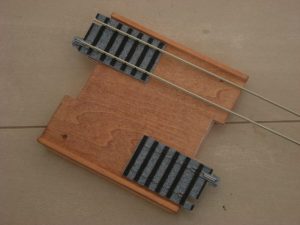

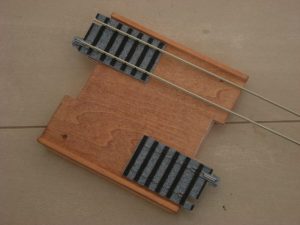

ということで、廃材を工面してベースボードを作りました。べニア板の角が少々削れていましたが、お陰様で縁の3 mm角棒に隠れる程度でしたので、「コクソ」を盛って誤魔化しました。実際、見える部分ではないので、これで宜しいでしょう。軌框は、加工済みのストックが切れたため、新たに在庫品を加工しました。

追記:100 mm長の単線ホイホイの写真を取り損ねましたので、同時に製作した複線ホイホイの写真を掲載しています。

追記2:軌匡をずらした場所に仮置きして撮影してあるので勘違いしていましたが、これは100 mm長の単線ホイホイでした。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2019年4月20日 9:39 PM | 投稿者名: treasure

毎度乍ら仕事の関係で、1~4月の工作進捗は緩慢というか、殆ど休止状態になります。4月も中旬を過ぎ、何とか仕事の山も越えたので、工作の再開に向け、仕掛品を点検してみました。

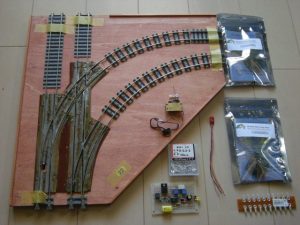

1.複線分岐

再生中の複線分岐は、使用パーツが揃っていることが確認できました。あとはこれらを組み上げて実装すれば、使用できる様になるでしょう。次回工作会のテーマでしょうか…

2.SEPTA Kawasaki LRV

こちらも、細々と作り溜めたパーツを確認しました。ポールのベース部品や灯火類の基板が未だ出来ていません。DCCデコーダ等の電子回路は入手済みですので、今年中には何とか纏め上げたいものです。

3.Pacific Electric “BLIMP”

こちらも、(写してはいませんが…)セコハンのDCCデコーダ(DH121)とハーネスを発掘して、就役整備進行中です。ということで先ず、ポールを修復しました。じっくり触ってみると、ハンダ付け後の洗浄不足で、かなり動きが渋くなっていまして、これも、ポールが曲がってしまった要因かと感じています。この辺は錆び落とし後、潤滑剤としてNeolubeを塗りました。写真は修復作業で力を掛けた際に外れてしまったハンダ付けを修復している状況です。「Super Strong Soft Solder!」と銘打たれている、P.B.L.社の「TRICK-10k」を使ってみました。無鉛ハンダ、らしいです。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2018年12月31日 11:12 AM | 投稿者名: kingyo

10x10mm快削真鍮角棒の使い残しを切って、車輪圧入用のジグを新調しました。10.5mm径あるいはそれ以下の車輪用で、それ以上の蒸機用クランク付車輪などには適しません。

ジグはタイヤの間のバックゲージを合わせるU字溝ブロックと、軸端用ブロックの2種類です。

U字溝ブロックは、NMRA Wheel規格S4.2のバックゲージ 14.55mmのものと、急カーブを通過しやすくするために狭めにした14.3mmの2種類のものを作りました。

軸端用ブロックは、10x10x10mmのサイコロ状で、4面には3種類の穴が開けてあります。

1)φ2.2ドリル穴を両面貫通 軸を押さずにタイヤが押せます

2)φ1.6ドリルの深さ2.0mm穴のプレーン軸端用

3)テーパー穴の底にφ1.2ドリル穴を貫通させたピボット軸端用

バイスで保持しやすくするための支え板はM1.4ネジで留めてあり、穴の向きが変えられます。

U字の溝は、車軸にギアや集電用銅パイプなどが付いたままでも入れられるサイズになっています。

車軸の片方を1)のブロックに挿し、反対側には2)または3)のブロックを挿して、バイスにセットします。U字ブロックを挟んで圧入して、バックゲージを合わせます。

両側に出た軸端の長さが揃わないときは、U字ブロックを挟んだままで、左右のブロックを取り替えて、再度長さが合う位置まで押し直します。

車輪の圧入にはプレスが良いという話もあります。サイズの問題や好み?もあるのかも知れませんが、昔からいつもバイスで締め付けてきました。軸を垂直方向にセットするよりも、水平にセットするほうが楽だと思います。このサイズのジグの場合、顎が45〜50mm開く大きめのバイスが必要です。

カテゴリー:工作, 東日本電軌(HNR), 車両 |

コメント(0)

2018年12月25日 10:20 PM | 投稿者名: treasure

SEPTA Kawasaki LRVの動力化進捗具合です。

1 mm厚真鍮版から台車サイドフレーム取付用スペーサを切り出し、集電板にハンダ付けし、納まり具合を確認したところ。どうも集電板が上開きになります。調べてみますと、集電板を下部左右から挟んでる輪軸押えが狭い様です。そこで、当たる部分を斜めにヤスって対処することにしました。付随台車に関しては、台枠側面の陽刻が集電板の上開きを助長している様子でしたので、こちらもヤスってみました。写っているハンドバイスの開口部には、工作物が傷付くのを防ぐため、木の薄板を貼ってあります。

対処後の納まり具合です。丁度良い具合に収まりました。

集電板をスペーサもろとも、「めっき工房」で黒ニッケルめっきしました。以前のBowser製動力では、集電板はプレス抜き黒メッキ済みだったのですが、今回購入した動力キットのものは、エッチング抜き生地仕上げでした。ハンダ付けには生地のほうが楽なのでエッチング抜きのものを使いましたが、完成後に集電板が目立つのも嫌だったので、黒ニッケルめっき処理をした次第です。で、この「めっき工房」、発売開始直後に購入したと記憶していますが、未だ現役商品の様です。めっき液もかなり古いものですが、冷蔵庫での保管が功を奏したのか、異常なく使用することが出来ました。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2018年11月30日 9:48 PM | 投稿者名: treasure

左腕が不自由だったため、合運で使用した機材の殆どを預かって貰っている(≒手元にない)ため、簡単に出来るメンテナンス作業が後回しになっています。腕のほうはようやっと荷重制限が解除になり、日常生活上の支障がなくなりました。

1.SEPTA Kawasaki LRV

注文していたブレーキライト用点滅回路と、ブレーキライトを設定できるDCCデコーダ、0.5 mm厚の生PCBが届きました。この他にも配線用の極細電線(AWG36)とポリウレタン銅線(0.10 mm)も入手しました。

ダイキャスト製床板を塗装しました。簡単に、機械部品洗浄スプレーで脱脂後、黒染スプレーをかけただけです。台車サイドフレームの取り付けは、集電板に接着することでいくことにしました。現在、1 mm厚の真鍮板から、スペーサーを切り出しつつあるところです。

2.直角クロス

主本線側のレールにフランジウェイを刻みつつあります。使用する「ナット溝切りヤスリ」は、前回、幅0.036″のものを使用しましたが、やや狭かったので、今回は幅0.046″のものを新調しました。これだとほぼ、適正な幅のフランジウェイが刻める様です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »