工作

2015年10月24日 8:53 PM | 投稿者名: treasure

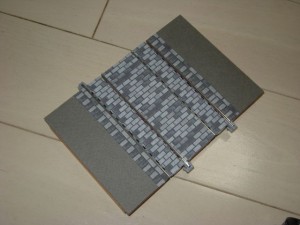

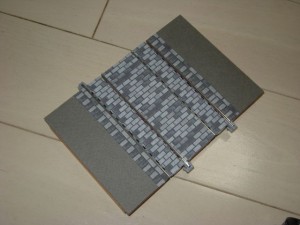

2015関東合運終了から15日余りが経過しました。今回は目立ったトラブルはなく、落ち着いた運転会でしたが、昨年からの懸案であった、車庫分岐(運転会ではドッグボーンエンドレスと通常エンドレスの接続部として使用)の舗装が間に合わなかった点が悔やまれます。「善は急げ」とも申しますので早速、次回に向けて舗装工事を施工しました。

車庫分岐は350 mm長の分岐部と、100 mm長の直線部のふたつで構成されています。今回、100 mm長直線が舗装されていれば、ラケット型リバースループの根本に挿入して、直線を更に100 mm延長できたところなので、後悔が残るところです。ということで、これを先ず攻めることにします。

前述の通り、ラケットリバースの根本に挿入するという配置も考えられることから、従来と仕様をできる限り揃えたいところです。幸い、延長も短いことから、従来のマーメイド紙【こいねず】と、コットンラベルの予備品で賄うことができました。

ということで一日、ぼちぼち作業すれば完成です。次は分岐部の舗装ですが、こちらはまぁ、忘年工作会で本格的に取り掛かれれば… と考えています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年6月3日 6:43 AM | 投稿者名: treasure

5月31日に、「ほっとプラザはるみ」において、工作会を開催しました。

今回は、「2015年関東合運へ向けてのホイホイ整備」という御題で実施しました。

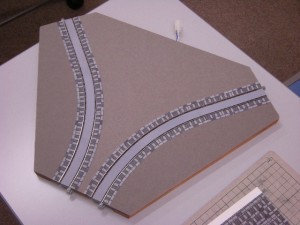

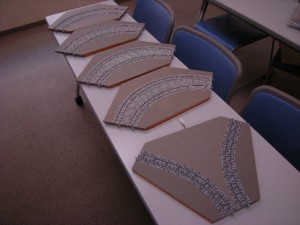

かねてからの懸案である、複線エンドレスと単線ラケットループの、レール間の敷石を仕上げに着手しました。

一日を費やして、ここまで出来ました。残るは250R曲線3/4周ですから、7割強は完成しました。関東合運には完成状態で持っていけそうです。実は、肝心の敷石シールを持参し忘れ、一旦取りに戻ったので、それがなければ完成に持ち込めたであろうことが残念です。

さて今回は珍しくも、以前に某フォーラムでご一緒していた方が、お客様として見えられました。上は持参された信号機です。歩行者用青信号が点滅してから赤になり、その後、信号が黄色を経て赤になるといいう、実物通りのシーケンスが再現されている優れものです。回路はMINTIAのパッケージに収まるまでに小型化され、そのままホイホイの基板内に収まるそうです。いいものを見せて頂き、ありがとうございました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2015年2月23日 10:21 PM | 投稿者名: treasure

2月8日の運転会で、ATLASの4番ポイントを使用した片亘り線を久しぶりに使用したところ、KATOの欧州型単車がかなり引っかかることが気になりました。輪軸のバックトゥバックが狭めなのは、既に交換時に判っていましたので、この引っかかりを解消すべく検討・修正を試みました。

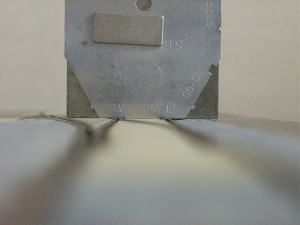

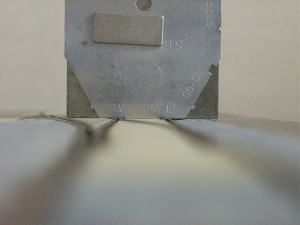

まず念のため、ATLAS4番ポイントのフログ部分におけるスパンとチェックゲージを、NMRAゲージでチェックしてみます。写真の通りゲージはすんなりと収まり、線路側には問題ないことが解ります。

続いて、輪軸をNMRAゲージでチェックします。写真の通り、バックトゥバックが狭いことが解ります。では、どのくらい狭いのか? どのくらい拡げればいいのか? を検討してみます。

輪軸を採寸しますと、バックトゥバックが14.2 mm、フランジ厚が0.75 mmでした。バックトゥバックの許容範囲は14.37~14.6 mmで目標値が14.55 mm (NMRA S-4.2)ですので、0.13~0.40 mm拡げればいい計算です。ということは丁度、手元に在庫している厚さ0.13 mmのポリスライダワッシャを2枚、両側の車軸と車輪の間に挟んで、バックトゥバックを14.46 mmに拡げれてやればよさそうです。

ここでもうひとつ考えなければならない寸法がチェックゲージです。規格では「the primary controlling dimension」とされ、重視されている寸法です。具体的には、バックトゥバックにフランジ厚を加えた寸法で、目標値は15.32 mm、許容範囲は15.14~15.37 mmと規定されています。

当初のチェックゲージは14.95 mmですから、狭いほうに逸脱しています。ワッシャを挟んで拡げると15.21 mm、目標値に比べてやや狭いですが許容範囲内です。また、軸距離が比較的長く、かつ、小半径を通過しなければならないことも考えますと、許容範囲下限ぎりぎりを狙うのが理想ですが、まぁ、広めになるよりはまし、ということでOKとしました。

ということで、早速ワッシャをはめて修正した輪軸が上の写真です。NMRAゲージでチェックする限り、バックトゥバックとチェックゲージはクリアします。再組み立て後の試運転でも、引っかかりがなくなったことが確認されました。

実はMOROPのNEM310をみると、チェックゲージは15.1~15.3 mm、バックトゥバックは14.4~14.6 mmと規定されています。バックトゥバックが狭いのは、欧州規格だからかと思っていたのですが、そうではありませんでした。何でこんな寸法になっているんでしょうかねぇ…

いずれにしろ、これで無事に運転できることが明らかになりましたので、近いうちに、同じ輪軸を使っている「広電238」も修正しようと思っています。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2015年1月9日 9:12 PM | 投稿者名: treasure

平成26年関東合運において、ATLAS製スナップポイントは、ストックレールとトングレールの接触点の前後(凡そ2 mm程度)において、ゲージが広くなっていることが明らかになりました。

NMRAゲージで測ってみますと、写真のように落ち込みます。ノギスで計ってみますと、ゲージは17.25 mm程になっています。

トングレール先端の厚さをゼロにすることは不可能なので、その影響を回避するために、1)ストックレールを削って凹みを作る、2)トングレール先端をレール面-フランジ高より下げる、という工夫があります。2つのうち、どちらかを行っていれば充分だと思われるのですが、このポイントには両方の工夫が適用されています。これが脱線等の原因になる様でしたら、舗装する前に何らかの手当てをせねばなりませんので、その辺りを考察してみました。

先ず、この程度のゲージの違いで輪軸が落ちるかどうかを検討してみます。

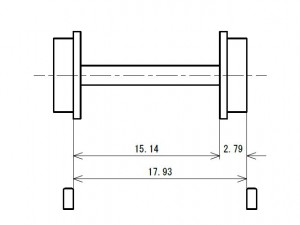

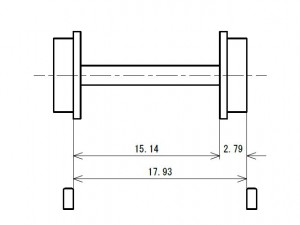

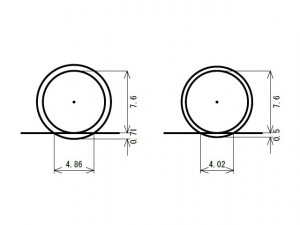

図で示した通り、線路に対して輪軸がぎりぎりまで偏った状態が、最も落ち込みやすい状況です。ここでゲージが、輪軸のチェックゲージ+車輪厚を超えると落ち込んでしまいます。NMRAのS-4.2によれば、チェックゲージ(K)の下限は15.14 mm、車輪厚(N)の公称値が2.79 mmですので、ゲージが17.93 mmより広くなると落ち込んで脱線する場合があることになります。そのような場合でも、車輪はレールに0.5 mm以上掛っていますから、まぁ大丈夫ではなかろうか、と考えられます。実際のところ、BowserのPCCカーに使用されている輪軸のチェックゲージは15.3 mm、車輪厚は2.8 mmなので、更に余裕があるものと考えられます。

次に、果たして長さ2 mm程度の凹みに、輪軸が嵌り込むかどうかを検討してみます。

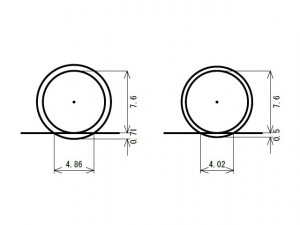

路面電車等で使用される26’φ(HOで7.6 mmφ)で、フランジ高0.71 mmの車輪を考えると、図示の通り、フランジがレール面以下になっている長さは4.86 mmです。フランジ高0.71 mmというのは最大値なので、これを0.5 mmとしてみても、約4 mmがレール面以下になります。ということは、長さ2 mm程度の凹みに嵌り込むことはなさそうです。

ということで、じゃぁどれだけの厚さの車輪ならば落ちずに済むのか、を計算してみました。

凹んでいる箇所の直前のゲージは16.8 mmです。片側はフランジが凹みの前後に引っ掛かりますから、ゲージは実質的には(16.8+17.25)÷2≒17.03です。これからチェックゲージの最小値を引くと1.89… チェックゲージが合致していれば、ここはかなり薄い車輪でも大丈夫でしょう。ちなみに、NMRA Standards Gageで、車輪チェック用スリット(入ってはいけない)の幅を計ってみると、2.7 mmでした。

最後にNMRA規格をもう一度眺めてみました。

S-3.2では、確かにゲージは16.49~16.79 mmとなっています。しかし、S-1.2をみてみると、ゲージは16.50~17.07です。おまけに、S-3.2には「Gage at Frog」での値、S-1では、ゲージは「a length of track」でのレール頭部間の距離とあります。「a length of track」がどの程度なのかが問題なのですが、2番目の検討の通り、フランジがレール面以下になる長さは意外と長いので、2 mm程度の間、少々凹んで、ゲージが拡がっていることは問題にはなりそうもありません。大体、何処でも規格通りのレール頭部間隔を維持しなければならないのであれば、直交クロスはフランジウェイを越える部分(フランジウェイの最大幅は1.27 mmです)で規格を満たしていないことになります。直交クロスだとこの位で済みますが、4番ポイントだとこの長さは5 mmm以上になります。そういった問題をクリアするためにも、規格的には「a lenth of track」になっているのでしょう。

ということで、実用上問題ない範囲と判断しましたので、先の工作会のレポートにありました通り、特に修正はせず、舗装工事に入っております。

本稿を記すにあたり、ddx40氏、Kiyo Inaba氏、ワークスK氏のblogやwebページを参考にさせて頂くと同時に、多大な知見を頂きました。厚く御礼申し上げます。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2014年12月29日 8:43 PM | 投稿者名: treasure

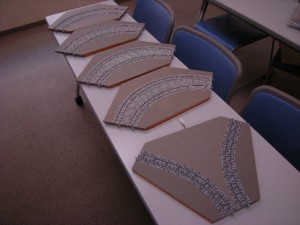

12月20日に、中央区立築地社会教育会館において、工作会を開催しました。

昨年は運転会を開催したのですが、その後の忘年会の際、余りの荷物の多さに難儀しましたので、今回は工作会ということにしました。

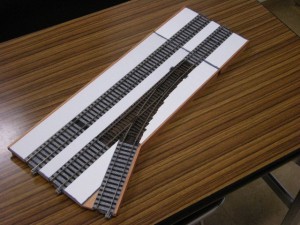

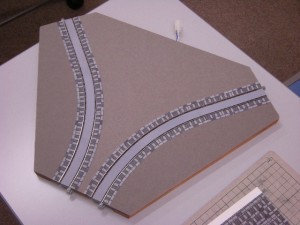

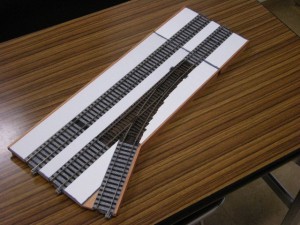

私のプロジェクトです。「合同始末」にも書きました、標準ホイホイからの車庫分岐の舗装です。標準ホイホイで線路を構成する場合、使用頻度が高そうですので、優先して舗装することにしました。

Sさんのプロジェクトです。16番のペーパー車体の製作中です。これだけでは何を製作中なのか皆目不明ですので、「乞うご期待」というところです。

途中で中座したり、材料の買い出しに行ったりで捗りませんでしたが、とりあえず下層の2 mmスチレンボードは貼り終えることができました。現物合わせで切り出すしかない、ポイント分岐側外側の部分を完了できたので、あとは家でぼちぼちやっていこうと思います。

工作会終了後は月島へ移動し、恒例通り、もんじゃ焼きで忘年会を開催しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »