ホイホイ・MTCC規格モジュール

2025年5月20日 6:06 AM | 投稿者名: treasure

5月18日に「中央区立月島区民館」において、工作会を開催しました。今回の工作会は珍しく、「都電」というテーマを決めて実施しました。

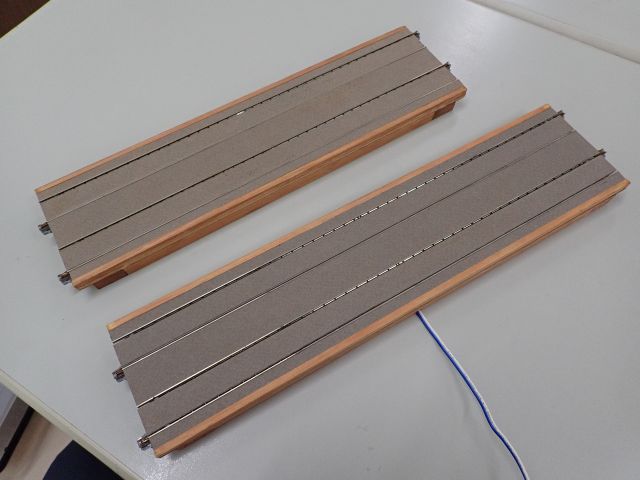

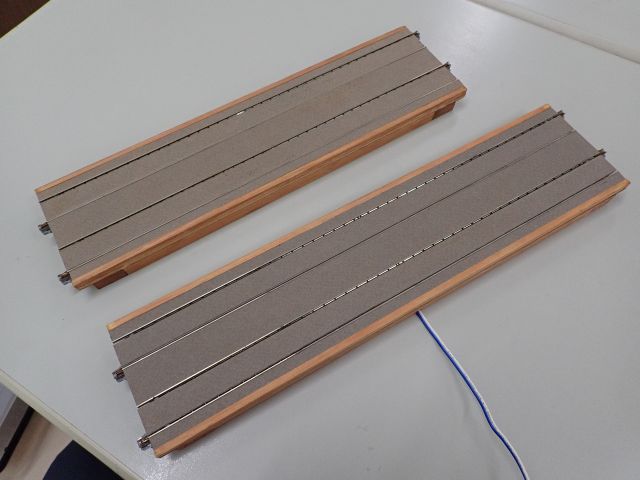

弊社のプロジェクトは、都電ホイホイ直線部の中敷交換です。対象となるのは、直線332 mm都電ホイホイと直線300 mm都電ホイホイの2つです。

従来の中敷をジョイナー部端面より、どこかで拾った0.6 mm厚の3 mm幅鉄帯材を差し込んで、だましだまし両面テープを剥がして剥離した後、新たな中敷を両面テープで固着しました。前回のカーブ部は13.4 mm幅2枚と12.8 mm幅2枚の4枚重ね(下2枚が狭い)でしたが、今回の直線部は13.4 mm幅3枚と14.4 mm幅1枚の4枚重ね(下1枚が広い)としました。これは、使用した枕木の違い(曲線部はPECO製、直線部はユニトラック)を反映したためです。

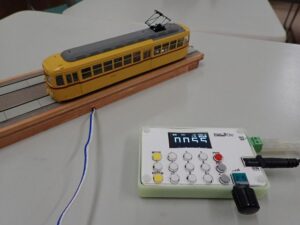

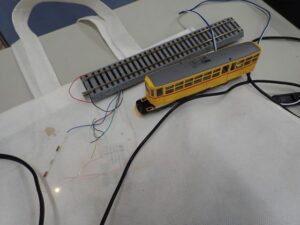

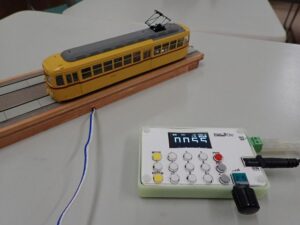

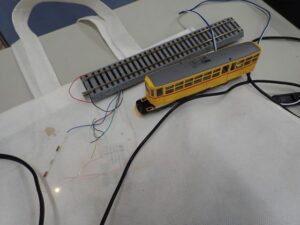

続いて、ここ10年以上休車状態だった都電5501の状態を確認しました。かなり昔にDigitrax社製DN140デコーダを積んでDCC化したものです。10年以上通電してこなかったので、DCCデコーダは駄目になっているものと覚悟していたのですが、「DSairLite」を使用してアドレスを探査してみますと、無事「55」というアドレス(旧いデコーダなので、4桁非対応です)が読み出せました。試運転してみますと問題なく走行できる様でしたので、後日車輪踏面の研磨と注油を行って現役復帰させることとしました。

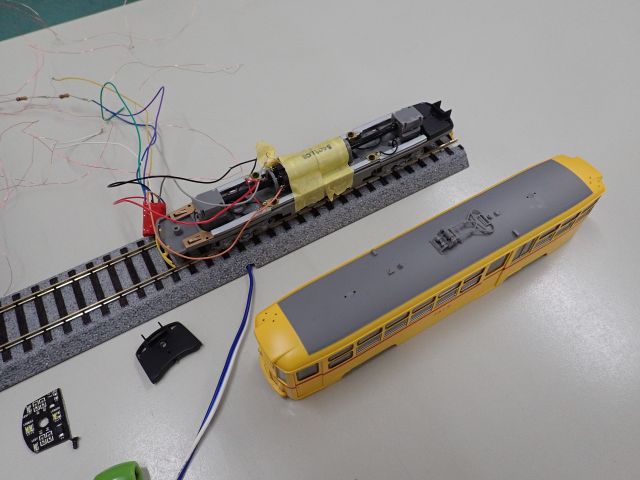

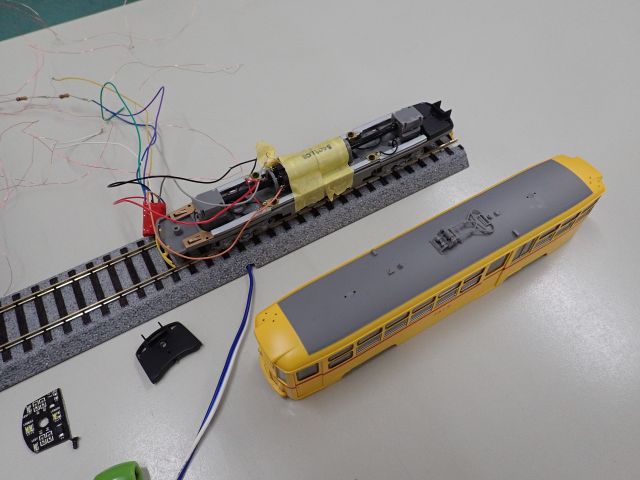

最後は、ずっと死蔵してきた都電6501の状態確認です。購入直後にアナログ制御で簡単に試運転しただけで、DCC化も未了でしたが、上下を分離してDCC化する方法を探りました。そうするとどうも、動力台車右側の集電ブラシが不良だった様子です。これについてはインポーター(ムサシノモデル)に相談しようと思っていますが、旧い製品でかつ自社製造ではないので部品が出ない可能性は高いです。そうしますと何とか自力で補修しなければならない訳ですので、方法を考えている最中です。DCC化は、モーター周りの開口部に電線が通すことが出来れば(DCCでの線路電圧とモーターへの電圧はアナログ制御と比べて高いので、かなり細い電線でも大丈夫なことは確認済みです)何とかなりそうです。

あと、床板が余りにタイトで、容易に付け外しできませんでしたので、引っ掛かる部分をヤスリで削り落としたり滑らかにしたりして、何とか問題なく着脱出来る様にしました。ここは後日、タッチアップしておくことが必要でしょう。

Yさんの「トラムウェイ製都電DCC化プロジェクト」は、8000型から7500型に移って進行中です。トラムウェイ製都電は弊社にも在籍していますので、この機会に配線を覗かせて頂きました。集電・動力関係はラグ板から電線で配線されていて、容易にDCC化出来そうです。反面ライトユニットは表面実装PCBで、一筋縄では行きそうもありません。おなけにこの基板、7000/8000型と7500型共用で、LED実装位置で作り分けている様なので、猶更です。

あと写真を撮り忘れましたが、SさんはMODEMOの都電7000型プラキットを組み立てておられました。

路面関係はちょっと他のプロジェクトにかまけてここ2ヶ月程低調でしたが、久しぶりに刺激を頂けて幸いでした。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2025年3月13日 7:20 AM | 投稿者名: treasure

舗装まで済ませた都電ホイホイに給電フィーダーを追設してみました。

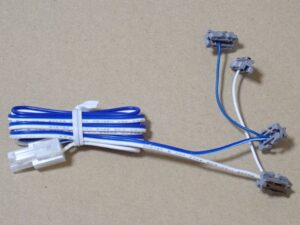

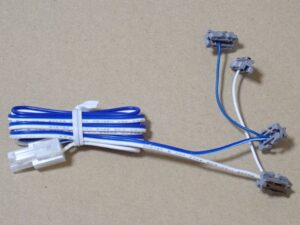

KATOから発売されているターミナルユニジョイナーを使用すれば、接続部どこへでもフィーダーを設置することが出来るのですが、分解した場合には2つの線路をコードで結ぶ格好になって、甚だ不便です。ターミナルユニジョイナーに付いている2芯コードの単線部を長くして(要するに裂いて)線路両端に接続してやれば、分解しても1つの線路にフィーダーが残り、取り扱いが楽になります。このことから、12mmホイホイではこの方法でフィーダーを設置すべく準備をしてあります(写真3枚目参照)が、それを複線ホイホイに応用しようという考えです。

先の構想では直線300 mmホイホイに給電フィーダーを設ける目論見でしたが、ちょっと考えを改め、長さ332 mmの片亘ホイホイと必ず行動を共にする直線332 mmホイホイにフィーダーを設けることにしました。片亘ホイホイの長さが332 mmとなったのは、ATLASの#83スナップ・スイッチを利用して複線間隔40 mmの片亘を作ると、この長さ以下では収まらなかった為です。この長さは、ユニジョイナーを付けたまま収納トランク長辺に丁度収まる寸法でしたので、例外的長さですが、対辺の直線を同じ長さで作ればエンドレスを組めますので妥協しました。四半世紀近く経過した今ならば、片亘を自作するかもしれません。

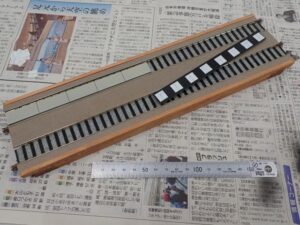

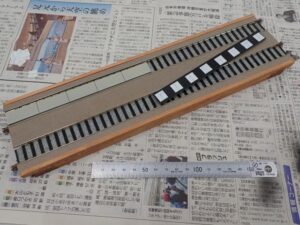

先ず先の12mmホイホイと同様に、フレームの角材にコードを通す溝を掘ります。ここでは、幅4 mm深さ4 mmの溝を各辺中央に掘りました。弊社ではこういった溝は、両側に先ず鋸で切れ目を入れた後、中央部を彫刻刀で削り取ることで作成しています。溝の内側は木の生地となりますので、防湿のため薄く溶いだ油性ニスを染み込ませておきます。右側が加工を済ませた直線332 mmホイホイ、左側が加工していない直線300 mmホイホイです。両者中央にあるサーフェイサーのタッチアップは、軌框を固定したスパイクの処理痕です。

ターミナルユニジョイナーにはこの様に、ユニジョイナーを各極1つづつ増設します。増設に使用したコードの導体断面積は元々のものに揃え、AWG24相当の製品としました。元々の規格はコードに書かれていましたので知ることができました。増設コードの長さは、複線間隔+15 mmとしたところ、丁度良かった様です。

これら2つを組み合わせてこの様に組み立てますと、複線ホイホイへのフィーダー追設が完了します。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年3月6日 10:23 AM | 投稿者名: treasure

都電ホイホイの改修を進めます。

舗装の浮き上がりも補修できましたので、いよいよ塗装が完了した中敷を貼り付けます。位置合わせがシビアですので、先ずこの様にマスキングテープで仮止めし、位置(特にレール方向)を決めます。

中敷が動かない様にマスキングテープを追加し、真ん中の中敷から貼り付け作業を開始します。この様に裏返して並べ、スペーサー位置に合わせて両面テープを貼付して裏紙を剥がし、線路中央に貼り付けていきます。裏紙を剥がす前に、その上からインレタ用バニッシャーで擦り、裏紙を剥がす際にテープが剥がれてこない様にしつつ、次々に貼り付けていきます。

中敷全てを貼り終えて、何年振りでしょうか、エンドレスに組んでみました。これでも機会ある度に改良を加えておりまして、専用軌道部分のユニトラ接続部とそこに嵌るユニジョイナーは、12mmホイホイと同様にリキテックスで着色して目立たなくしてあります。で、これら8つの都電ホイホイは小型トランクに丁度収まる様に出来ていますので、別のカバンに車輛と制御装置を入れてやれば、どこへでも出張運転が出来る様になります。

しかしこうやってエンドレスにしてみますと、直線区間の中敷がマーメイドで貼ってあるのが気になります。カーブ部分と同じ様式に揃えたほうが統一感が出て宜しいかもしれません。

折角ですので、複線間隔40 mmのホイホイ一族を並べてみました。車庫線分岐が専用・併用軌道各1、150 mm長の直線が専用・併用軌道各2、140 mm長と160 mm長の併用軌道直線が各1、あとは未舗装の300 mm直線が2(うち1つは給電フィーダー付)、複線間隔40-50 mmの連絡線が左開き右開き各1です。余り材料や舗装材料のテストで作ったものがこれだけ溜まっていました。これらは順次舗装していかねばならないのですが、テストで選定したマーメイド紙の「グレー2」は、2020年1月のカラーラインナップリニューアルにより廃色となった由ですので、手持ち在庫に頼ることになりそうです。

これらのうち、給電フィーダー付300 mm直線は既存の300 mm直線ホイホイと舗装を交換して(舗装を「こいねず」に揃えたい、という希望です)、先のトランクセットの300 mm直線と交換したいと思っていたのですが、フィーダーを付けられる様に細工した12mmホイホイを弄っているうちに、給電コードをボード下に通せる様に加工するだけで目的を達せられることに気付いてしまいました。ということで、これからも改良は続くことになりそうです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2025年2月17日 5:49 PM | 投稿者名: treasure

1月は寒くて気力が湧かず、別ジャンルの小型車弄りに終始してしまいました。で、ようやっと暖かくなってきましたので、都電ホイホイの改修を進めます。

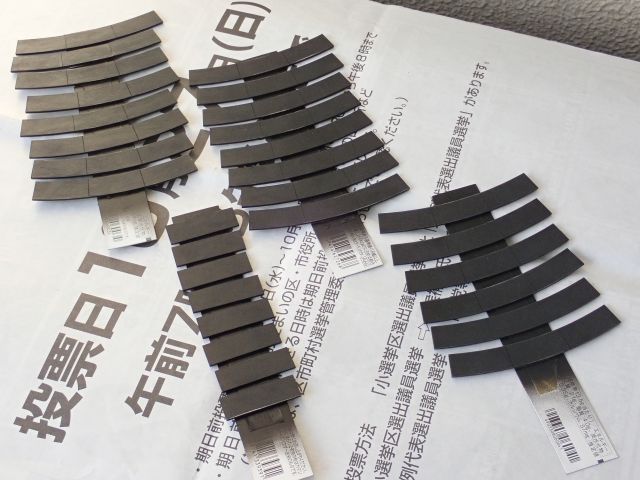

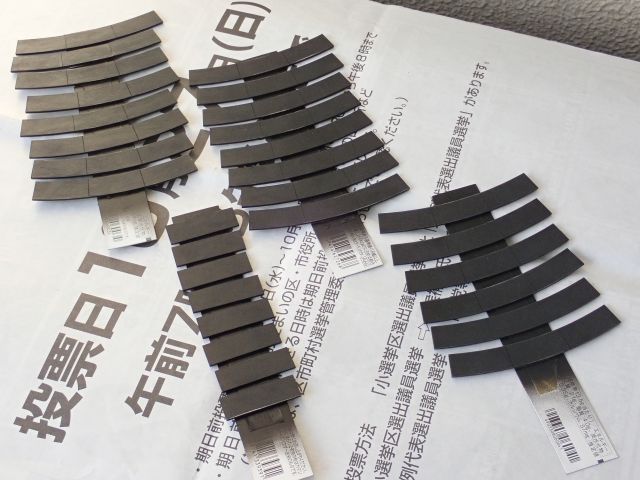

12月の工作会で外縁を仕上げた中敷を塗装します。前の塗装はカーブ3枚でしたが、今回はカーブ21枚に40 mm直線8枚ですから、かなりの容量の塗料を吹く必要があります。TAMIYAのスプレーワークHG-T付属の塗料カップ(7 cc)では足らなくなりそうでしたので、別売の17 cc塗料カップを付けて塗装に臨みました。

GSIクレオスの「Mr.フイ二ッシングサーフェイサー1500ブラック」で下塗りしたところ、表側には結構「かえり」が出ていましたので、#500の耐水ペーパーで軽くヤスって落としました。

表側を塗装したので、いよいよ貼り付けになる訳ですが、4枚中1枚の複線間の舗装が浮き上がっていますので、先ずそちらを補修することにします。舗装は学校教育工作用紙2枚重ねの上にマーメイド紙を接着したものですが、2枚重ねの工作用紙が剥がれ、浮き上がっていました。ということで剥がれは水で薄めたTitebondを流し込んで圧着することで補修し、複線中央部にはスペーサーを増設して浮き上がりを防止することにしました。写真は、両面テープ片面を貼り終え、いよいよ保護テープを剥がして接着しようという状況です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2024年12月23日 8:36 PM | 投稿者名: treasure

12月22日に「中央区立月島区民館」において、忘年工作会を開催しました。

弊社のプロジェクトは、都電ホイホイ改修の続きです。カーブ部分の中敷は30°刻みとしましたので、必要枚数360°÷30°×2で24枚、予備1枚を加えて25枚、各4枚重ねですので、前報以来0.5 mm厚のペーパー100枚を接着してきました。ようやっと先行した試作3枚を除く22枚の積層が終了しましたので、外縁をペーパーで滑らかに仕上げました。手前が仕上げ前、奥が仕上げ後です。4枚重ねのうち下2枚は、使用してあるPECO製枕木のレール締結装置を避けるために少々狭くしましたので、外縁を仕上げても下2枚の縁は未仕上げのままとなりまして、茶色く焦げたままです。この辺は黒色に塗装してしまいますので問題ないでしょう。

簡単に終わるかと思って他のプロジェクトも持参したのですが中々時間を喰い、18枚仕上げたところで時間切れとなってしまいました…

Yさんのプロジェクトです。昨年に引き続きトラムウェイの都電8000のDCC化です。「ヘッド/テールライトも点灯させたい」ということで、EM13ではなく、通常の4FXデコーダ(DZ146… でしたっけ?)を使ってのチップLED点灯実験です。紆余曲折あって、ようやっと1つ点灯させることに成功した場面です。ここまで来れば後は至極順調に4つ点灯させることに成功しました。

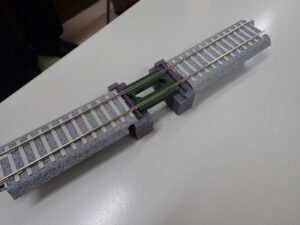

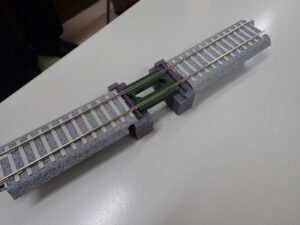

Kさんの、犬走工房製のトラフガーダー(BR-103)をホイホイに組み込もうというプロジェクトです。

ユニトラックの道床を切断し、ガーダーを挟んで仮置きして様子をみているところです。中々良さげです。

橋台(BR-112)に載せるとこんな感じです。次の検討課題はこれを何mm長のホイホイに組み込むか、橋部で何mm上昇させるかです。

Sさんのプロジェクトで、プラレールアドバンスの制御装置を組み込んで車輛を制御できないか、の検討です。果たしてどうなりますでしょうか…

工作会終了後は、月島のもんじゃ屋で例年通り忘年会を開催し、お開きとなりました。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »