ホイホイ・MTCC規格モジュール

2024年12月1日 8:59 PM | 投稿者名: treasure

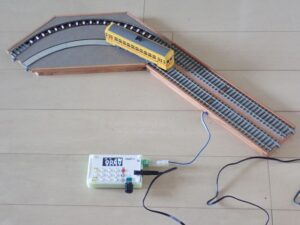

10年以上前に、「旧作・健在?」ということで紹介した都電ホイホイですが、「DSairLite」に触発されて、「簡単に持ち運びできる線路が欲しいなぁ…」ということになりまして、改修することにしました。

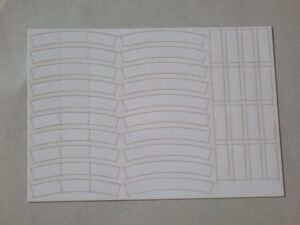

問題は先に述べた通り、経年変化でレール間の舗装が浮き上がっていることでした。これは先に撤去してしまっているので、復旧しなければなりません。逆に言えば、これを復旧すれば、最小限のエンドレスとして現役復帰出来ます。先ず、PECOの枕木には接着テープがよく効きませんので、枕木間に「詰め物」を接着し、これを介してレール間の舗装を固着することにしました。「詰め物」は3.5×15 mmに切り出した2.0 mm厚スチレンペーパーで、これを枕木間に1つおきに接着しました。舗装して上から隙間を通して見える部分は、艶消し黒で塗り潰しておきました。

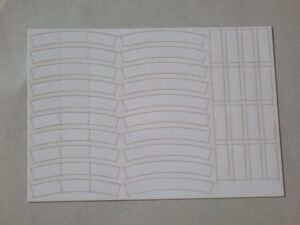

中敷きは曲線半径180 mmRという設計諸元から、レール間の中敷をレーザーカットで抜いてみました。カットそのものは、IORI工房さんに依頼しました。公称0.5 mm厚の紙で抜いて頂きましたが、実際に4枚重ねで接着してみると1.8 mm厚… うーん、実寸は0.45 mm厚位でしょうか… (注:これは有効数字の問題でして、0.45 mmを0.5 mmと表記することは何等問題ありませんので誤解なき様お願い申し上げます)。過去に使用したWalthersのインサート(#933-3140)を目標に、厚さ2 mmを目標にしましたが、0.2 mm程薄くなりました。これはこれで、線路クリーニングの際に中敷きを傷付ける可能性が減りますので、「良し」とします。

表裏をGSIクレオスの「Mr.フイ二ッシングサーフェイサー1500ブラック」で下塗りしてから、TAMIYAのLP-75「バフ」とLP-4「フラットホワイト」を凡そ1:1に混合し、かつて使用したPollyScaleのAged Concreteに似せて表面に吹き付けました。PollyScaleのAged Concreteの在庫はあるのですが、紙に水性塗料を吹くのも何か抵抗がありましたので、今回はアクリルラッカー系塗料を調色して吹いてみました。

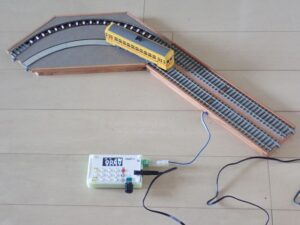

中敷きを仮固定して試運転です。ここに写っている都電6000と、P.E.のDouble Truck Birneyを使いましたが、どちらも問題なく通過しました。ということで、残りの中敷きをどんどん量産していくことに致しました。曲線手前に写っているのは、前回触れた、製作を中止した路盤を利用したフィーダー付きホイホイです。これも舗装してやらねばいけません。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年11月6日 11:48 AM | 投稿者名: treasure

2022関東合運で、kingyoさん製作の500R左複線分岐の調子が思わしくありませんでした。分岐方向表示用のLEDも直線側の青が点灯せず、どこかで不具合が発生している様ですので、修理を試みました。

保管担当者から引き取ってきた500R左複線分岐です。KATOの490R分岐を2つ使い、自作フログと組み合わせて複線分岐に仕立てています。全体としては、500Rの45度曲線と組み合わせ、500Rの90度曲線とします。ですから、曲線分岐した先の複線間隔は50 mmになっていません。

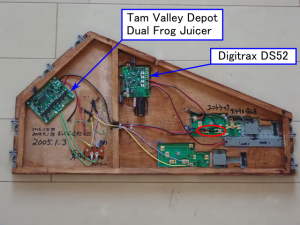

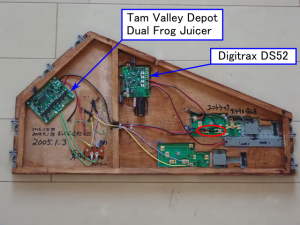

裏側には、Tam Valley Depot社製のDual Frog Juicerと、Digitrax社製のDS52が仕込まれています。症状は内回り線が時々ショートする、というもので、合運では対応するポイントを全通式から選択式に設定し直し、Dual Frog Juicerへの給電を停止させることで何とか動作させることが出来ました。配線を辿って回路を把握してみても、いまいち問題点がはっきりしません。

全体の結線を明らかにしてから、改めて試運転してみますと、車輛が特定のギャップを通過する際、直線側の分岐方向表示用LED(青)が点滅することに気付きました。「給電先から給電元へ電気が回り込んでいる… つまり給電元周辺どこかでの接触不良だなぁ…」ということで色々探りますと、赤丸で囲った部分に問題があることが判明しました。

ここはM2ネジの脱着によって、ポイント内部の配線を全通式/選択式に切り換える部分です。このネジにラグ板を共締めすることによって、Dual Frog Juicerへと給電しているのですが、ここの接触が不良の様です。よく観察しますと、根本に被せられたヒシチューブの厚みによってラグ板が浮いていました。長年、不完全な接触で通電してきたせいか、接触部も酸化している様子でしたので、1)ラグ板の根本を上側に曲げ、平面同士がきちんと接触する様に修正し、2)接触部をGOO GONEで清掃して酸化膜を除去してみました。これで直線側の分岐方向表示用LED(青)も正常に点灯するようになりました。

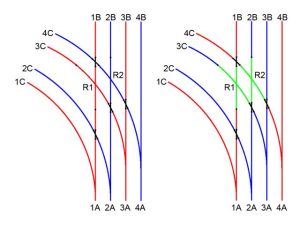

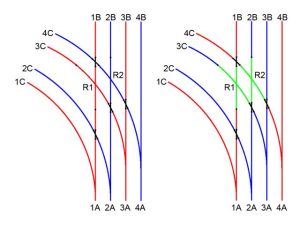

備忘録を兼ねて、レールへの給電様式を示しておきます。左側が並行配線、右側がドッグボーン配置で使用する対行配線です。全部で4箇所あるフログは全て無電区間となっていて、2箇所あるK字クロッシングは、並行配線ではNSは固定、対行配線ではDual Frog Juicerを介してNSを切り替えています。

並行配線/対行配線の切り替え部です。現在は並行配線で、ラグ板根本のヒシチューブと同じ色のコード(紫≒青、ということです…)が出ているところにネジ止めします。ドッグボーン配置では、下側の緑色コードが出ているところにネジ止めすることになります。

故障個所探索の途中で、電流制限抵抗を介さずに直接給電してしまい、LED(青)を焼いてしまいましたが、kingyoさんから頂いたボードから外したものが在庫していましたので、それを加工(表面をフラットに削り落とす)して復旧しました(こちらのほうが手間を喰いました)。ということで一応、修理完了です。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(1)

2021年9月21日 7:49 PM | 投稿者名: treasure

9月19日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。昨年9月27日に開催して以来、約1年振りのクラブ行事となりました。

今回の線路配置です。今年もまた、COVID-19感染症の影響で、10月の関東合運が中止となりましたので、輸送力の制限から(駐車場で荷卸しが出来ない)、使用予定の配置から、直線部分を幾分か縮小した配置となりました。例年の配置より、曲線半径が500Rと大きくなっています。これは、来る関東合運で、1)中澤さんの遺された線路を使用することで故人を偲び、2)曲線半径を大きくすることで他クラブの方々の車輌も走行可能としたい、という意図からです。

久し振りの運転です。当初、並行配線と対行配線の混在でショートしましたが、現場で配線を辿って切り換えることで無事、運転することが出来ました。ポイントマシンが一箇所、うまく動作しませんでしたが、マシンを制御しているDS52デコーダがうまく動作していない、というところまで原因を切り分けることが出来ました。このボードは通常、留置線として使用されますので、手動転換でもまぁ、何とかなる部分ですので、ぼちぼち直していくことにします。

こんな車輌も持ち込まれました。製造当時のモーター、伝導装置のままのDC車輌です。これを使って、DCC制御システム(D101)の替わりにDCパワーパックを接続して運転できることを確認しました。来る2022関東合運では、DC運転の時間がとれればいいなと思っています。

同時に開催しました2021年度総会も無事に終了致しました。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年9月29日 12:04 AM | 投稿者名: treasure

9月27日に「中央区立晴海区民館」において、運転会を開催しました。これまで使っていた「ほっとプラザはるみ」が、大規模改修工事のため長期休館になっていますので、こちらに変更しての開催です。

今回の配置です。10月の関東合運が中止となりましたので、例年のような予行ではなく、2月運転会に準じた、小締まりした配置にしてみました。ヤードについても、UNITRACKで構成しているので、「必要になったら増設すりゃぁいいか…」という怠慢な考えで、最小限に留めました。

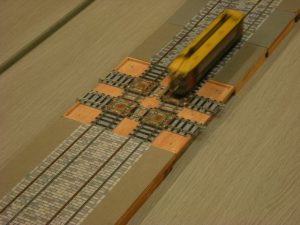

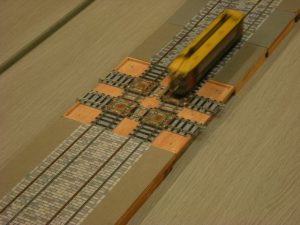

この機会を利用して、複線直交ホイホイの試運転をやってみました。エンドレス中に、150 mm直線ホイホイの代わりに組み込み、車輌を通過させてみました。うん、直角クロス通過時のジョイント音が中々宜しい様です。

通過状況です。問題になりそうな「車輌の揺れ」もなく、順調に通過することが確認されました。勿論、途中で接続を替え、二方向いずれにおいても検証してあります。結論として、線路状況、配線ともに問題は認められませんでした。ちょっと車輌のバラエティという面からは不充分かもしれませんが、舗装にかかることと致したく思います。

参加車輌の勢揃いです。COVID-19感染症の防疫を心掛けねばならない時節柄、時間を限って出席された方が多かった様子ですが、久し振りに対面でお会いできましたので、有意義ではなかったかと考えています。まぁでも、「換気して下さい」とか、「体温測って、参加者の名簿作っておいて下さい」とか、色々大変でした。(←こういうことを書いておくのも、時節の記録として何時役立つか解りませんので、書いておく次第です)

同時に開催しました2020年度総会も無事に終了致しました。今回は、グループの今後についての議論がありました。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年3月31日 6:40 PM | 投稿者名: treasure

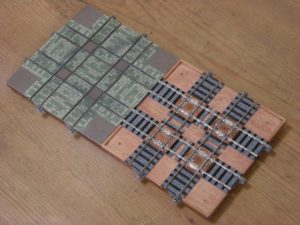

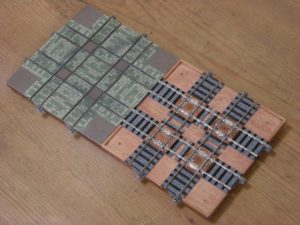

舗装がまだなのですが、レールを切り詰めて最小限のスパイクをし、配線内に組み込んで試運転が出来る様に仕上げました。

レール端を保護するために嵌めていたユニジョイナーを取り外し、糸鋸でレールを切り詰めました。以前はレールニッパを使用していましたが、過去に切断しようと力を加えた瞬間にレールが回転し、プラ枕木のスパイク部分が折れてしまうという事故(当然、軌框は交換して再敷設となりました)がありましたので、それからは糸鋸で切る様にしています。

レール長をダイヤモンドヤスリで調整しつつ、ジョイント部をスパイクしました。今回は2″×2″×2″のイケール(Angle Plate)を使って、ベースボード、ジョイント部、レールの各端面をちょっと丁寧に合わせてみました。

kingyoさんから引き継いだ、同寸の複線直交ホイホイと接続してみました。kingyoさん製作のものは、並行配線を前提にして、ギャップと無電区間を半分に節約していますので、対行配線では使用できません。これでようやっと、対行配線に使用できる複線直交ホイホイを整備することができました。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »