2016 年 07 月

2016年7月29日 7:58 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。自然状況が常ならず、仕事に振り回されている毎日であるため、捗々しくありません。

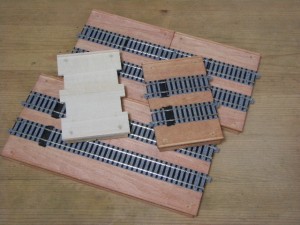

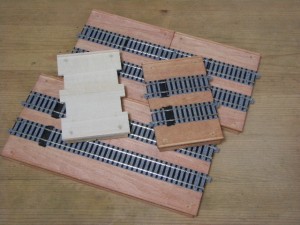

1.調整用直線ホイホイ

300 mmL×1、150 mmL×2、100 mmL×1の4枚は、ユニトラ軌框をスパイクし終わりました。

次回関東合運での線路配置を微修正したため、もうひとつ100 mmLが必要になることが判明しました。そこで、廃材を遣り繰りしてボードを作成することにしました。桧角材は少なくとも10年、温めていた切れ端で、いい感じに枯れています。べニア板は先日ご覧頂いた、ループ線ボードの廃材から切り出した100×75 mmです。2枚並列に並べて、下から当て板を当てて接着する算段です(スカーフ継ぎは面倒臭いので止めました)。流石に、保護用の3×3 mm角材の手持ちはなく、これだけは新規に購入しました。

で、何とか生地完成まで持ち込みました。ユニトラ軌框は、ループ線用に「縁側落し」をしたものが未だありますから、それを充当することにしております。

2.車庫分岐

3.右亘り線

4.ループ線

進捗なしです。特にループ線は、それ用に「縁側落し」をしたユニトラックを100 mmLホイホイに流用してしまったので、時間がかかりそうです。まあ、何か『急速整備」があった時に充当すべく、予め「縁側落し」をしたユニトラックを蓄積してあったのは事実ですが…

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年7月24日 11:44 AM | 投稿者名: treasure

引き続き、ホイホイ基板の製作方法を備忘録的に書いていきます。

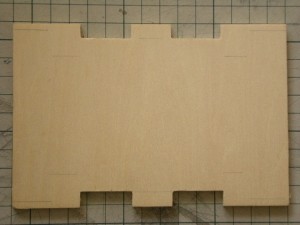

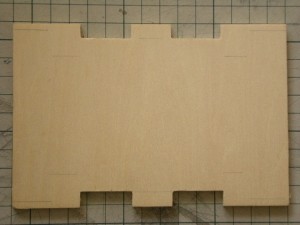

べニア板と角材が切り出せたら、接着工程です。で、その前準備として、角材接着位置と、釘を打つ位置を罫書いておきます。表面からは、接着時にずれ止めの釘を打ちますので、その位置を罫書きます。まぁ打った釘には、ずれ止の意味しかありませんので、#70用のスパイクを使っています。ずれ止めですから、接着後は抜いてしまいます。ですから、鉄釘でも問題ありません。

裏面には、べニア板の端面と面一にならない箇所における、角材の端面位置を罫書いておきます。接着の際には、面一になる箇所は、直角ブロックで相互位置を決め、そうでない箇所は罫書き線に合わせることによって位置決めをします。

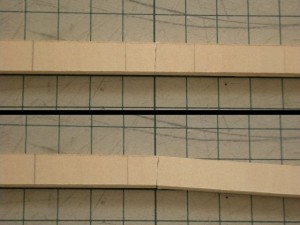

これが、接着に使用する工具と接着剤です。レールと平行となる縦通材の接着には、接着から圧着まで、時間的余裕が欲しい(圧着後に硬化して貰えると、反りが修正されますので…)ので、白ボンド(ボンド木工用)を、レールと直角になる肋材の接着には、初期接着力の強い黄ボンド(Titebond)を使用しています。縦通材の反り修正は、今回作っている100 mmLホイホイでは余り考えることはないかと思いますが、450 mmLになると、べニア板と角材が微妙に反っていることがありますので、その辺を考えて使い分けをしています。

オートポンチ類似の工具は、同じ構造で簡単に釘打ちをするためのもので、ずれ止めの釘として打つ#70用スパイクの頭部を、べニア表面まで沈めることに使用します。NTドレッサーは、肋材と表面保護角材の長さ調整に使用します。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年7月14日 9:21 PM | 投稿者名: treasure

一ヶ月半、公私とも多忙でご無沙汰しておりました。当然、プロジェクトは全然進行していないのですが、それはそれ!ということで、前々回に引き続き、ホイホイ基板の製作方法を備忘録的に書いていきます。

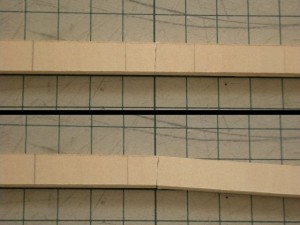

べニア板が切り出せたら、次は下面に貼る角材の切り出しです。弊社では、PROXXONのミニカッティングソウを使用して切り出しています。角材を直角で切断する分には不自由しないのですが、角度をつけての切断には少々力不足です(全部切断するにはストロークがやや、不足です)。しかし全部、手で切り出すのよりははるかにまし、ということで、ピラニアソーを併用して切り出しています。

さて、ミニカッティングソウの写真をみてお解りの通り、切断角度は45°~90°の範囲で調整することができます。ということは… ちゃんと調整しないと、直角に切断できない、ということです。

で、調整方法として弊社では…

1.機械の目盛りや罫書き参考に、直角らしき処に合わせる。

2.適当な角材等を試しに切断してみる。

3.切断した角材等の片方を裏返して突き合わせてみる。

4.一直線にならなければ、直角からズレているので修正する。

5.2~4を、裏返しで突き合わせても直線になるまで繰り返す。

という方法で直角を出しています。ちなみに、45°に調整する時は、「裏返して突き合わせると90°」になる様に調整します。

今回は直角切断のみでしたし、通常は10×20 mm角材だけを使用している処を、廃材使用ということから、10×10 mm角材で代用したりしましたので、比較的楽に切り出せました。手間を省くために、両サイドに貼る路面保護用の3×3 mm角材も、ここで切り出してしまいます。

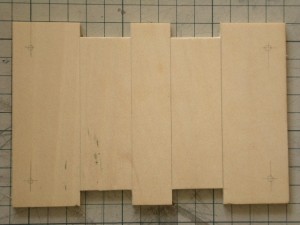

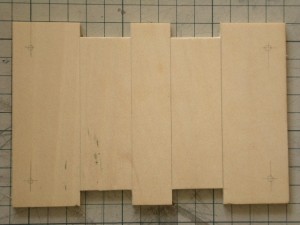

で、写真が、切り出し結果です。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)