2018 年 01 月

2018年1月26日 6:33 AM | 投稿者名: treasure

一般的に、分岐器のフログが鋳造であれば、接続するレールの太さや角度の情報が陽刻されています。で、良く観察してみると、路面電車用のフログにも同様の情報が記されています。

大塚駅前の亘り線の例です。「50-13°」と記されていますので、「50kgレール用で、分岐角13°」という意味かと思われます。そこで、荒川線全線でどのようなフログが使われているのか、昨年第四四半期に踏査してみました。

これが結果一覧です。各所で、普通レールからの組立式になっているのが目につきます。これは最近、NC加工技術の進歩で、路面電車の分岐器が、鋳物から組立式へ移行しているからでしょう(RRR Vol.70 No.12.)。サイディングという表記が適当かどうかは不明ですが、前後逆にすれば同じなので、そう表現してみました。

図面番号は、分岐器の銘板に記載されていました。これは三ノ輪橋の例で、RT50NM#5と読めます。おそらく、(“M”の意味がちょっと不明ですが…)「Right Turnout 50Nレール #5」という意味かと思います。13°という角度は番数で、4.39番に相当します。ということで、荒川線の本線では4~5番相当のフログが使用されていることが判りました。例外的に、荒川車庫への分岐がこれらより急ですが、既に組立式に更新されていますので、フログから番数や角度を知ることはできませんでした。銘板もあったのですが、汚れで判読不能でした。幸い、「風雅松本亭」さんのwebページで、ここの上から5番目の荒川線分岐器のフログと、ここの上から5番目のフログは同じものの様にみえますので、それが正しいとすれば、「20°59’」という角度になります。番数では2.70番に相当します。

これが組立式フログを使った分岐器です。鋳物時代の写真は、ここにあります。先人達は、鋳造ポイントの再現に色々と苦労されていました(二井林(1967).トロリーラインのレイアウト.レイアウト全書 p101-125.、ダブルクロッシングとポイントの自作)が、これならばレールのみを材料にして製作できそうです。

参考までに、これら組立式フログを使った分岐器のメーカーwebサイトを記しておきます。ここの製品情報→特殊分岐器の項には、参考となる情報が色々と掲載されています。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2018年1月18日 11:12 PM | 投稿者名: treasure

2018年を迎え、昨年から実施しているプロジェクトを整理しておきたいと思います。

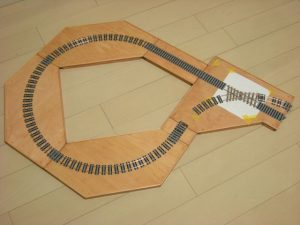

1.ループ線

一昨年からのプロジェクトです。ボードを罫書いて切り出したところで、全体をp形からq形に反転させることにしたりで、色々寄り道をしているプロジェクトですが、ここまで出来ました。あとは配線して、欠けている部分に軌框を敷設すれば運転できるでしょう。そこまで進めば運転会で使ってみて、不具合がないか、実地検証する段階になります。舗装は運転会で使ってみて、問題ないことを確認してから施工する計画です。

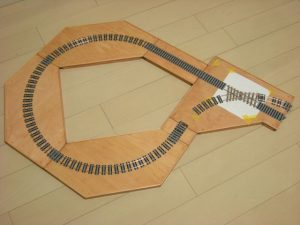

2.複線右分岐の再生

Kingyoさんから譲って頂いた、旧い複線右分岐の再生です。新規ボード上への移設作業を進めていましたが、ようやっと移設することが出来ました。線路の固定に使用されている多数の「ネジ」を通す孔を、どうやって新しいボードに写すか、が問題だったのですが、舗装を撤去してみると、植え込みネジではなくて皿ネジだったので、難なく解決してしまいました(表面からネジ孔にシャープペンシルを突っ込み、孔の周囲に罫書をすれば実用上OKでした)。

前報で書きました、「ポイント前端レールの約5 mm延長」も無事完了しました。考えた通り、基板から直ぐの場所で、篠原製#60レール用ジョイナーで接続、ハンダ付けしてあります。

譲って頂くときにKingyoさんとの間で話題になった件として、「片トングのポイントで、カーブ外側にトングレールが位置している」ことがありました(通常は内側)。色々悩んだのですが、「Paul & Steven Mallery(2008). Tration handbook for model railroads.」に、”The tongue tended to be placed in the inner rail of the curved route as shown on the left of Fig.13 but could also be on the outer rail as on the right. Both locations were also be on the same system, foe example, in 1974 in downtown Pittsburgh.”(要約:トングレールはカーブの内側に位置する傾向があるが、外側にあることもある。どちらの位置もまた、同一路線上に存在することもある)という記述を発見したため、「なぁんだぁ…」ということで、そのままいくことにしました。

しかしこの本、1974年にVane Jonesから、1992年に2-10-4 Publicationsから、そして2008年にCarstensから出版されたことになっています。うーん、中々のものだと思います。

今年はこれら2つのプロジェクトを、運転できるとことまでは仕上げたいと考えています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2018年1月11日 11:07 PM | 投稿者名: treasure

グループ軌道線会員各位

★グループ軌道線運転会のご案内

【日時】2018年2月18日(日) 9:00 ~ 17:00

【場所】中央区ほっとプラザはるみ(東京都中央区晴海五丁目2番3号)4号室

都営大江戸線勝どき駅下車 A3番出口 徒歩16分

都バス「ほっとプラザはるみ前」バス停下車徒歩3分

「都05 東京駅南口-有楽町駅・銀座四丁目-晴海埠頭」

「都03 四谷駅-銀座四丁目-晴海埠頭」

「錦13甲 錦糸町駅-豊洲駅-晴海埠頭」

【スケジュール】

2月18日(日)9:00 ~ 17:00

※来退場時間は自由です。ご都合に合わせてご参加ください。また、事前の参加表明も不要です。

【運転会について】

参加費:会場使用料金(午前800円・午後1,100円)の、各時間帯参加者での均等割り

●例年通り、曲線半径250 mm のエンドレス+仮設車庫線を準備します。

●参加者におかれましては、Digitrax のDCC スロットルと分岐コネクターをご持参頂けると助かります。

奮ってのご参加を、宜しくお願い申し上げます。

カテゴリー:お知らせ, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)