2018 年 02 月

2018年2月24日 7:01 AM | 投稿者名: treasure

都電荒川線の動向です。

大塚駅前で、併用軌道のレールが交換されました。旧レールの断面をみると、ガードレールのフランジウェイ側がかなり摩耗しています。ということは、車輪の裏側と結構接触しているということでしょうか…

JR大塚駅南口側の公園外側の部分は舗装されて、併用軌道に戻りました。

JR大塚駅北口側における、「大塚ビル」の解体は終了しました。昭和12年(1938年)竣工、平成29年(2017年)解体ですから、79年使われたことになります。お疲れ様でした。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2018年2月18日 10:13 PM | 投稿者名: treasure

2月18日に、ほっとプラザ晴海にて、運転会を開催しました。

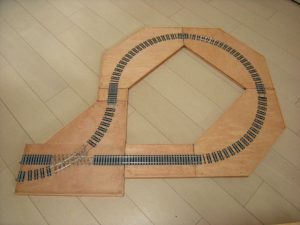

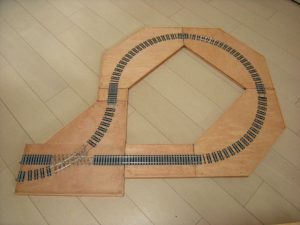

今回の線路配置です。昨年同様、250R複線ホイホイのエンドレスに、ユニトラックで仮設した小ヤードという、いつも通りの構成です。二月運転会は、多少の拡縮はありますが、この配置が定番になってしまいました。今回は昨年とは反対に、エンドレス部分を、ぎりぎり最小限の配置としてみました。具体的には、曲線部分は各々250R複線ホイホイ×2で、間に直線は挟んでいません(=曲線半径を縮小しない限り、これが最小)。直線部分は450 mmLの左片亘りと350 mmLの(ヤードへの)左分岐です。これ以上の直線部分縮小は、1)片亘りを350 mmLに縮小するか、2)ヤードへの分岐を止めるか。しかありません。片亘りの廃止は、内外の連絡を絶つことになりますから、あり得ないと考えます。ヤードへの分岐の廃止も、本線上で車輛をレール上に載せる作業をせねばならなくなることを考えると頂けません。ということで、(あと100 mm、直線部を縮小できる可能性はあるものの、)これが略最小配置、ということになります。

並行して、現在製作中のリバースループの試運転をやってみました。昨晩、配線作業を完成させたばかりですが、本格的に固定する前に車輛通過に問題がないかを確認しました。NMRA S-4.2に従った輪軸と、それよりやや薄い車輪を使ったカツミ製輪軸ならば、問題なく通過できることが確認できました。但し、カーブで一箇所、急なところがありましたので、そこを修正しつつ本格的に固定していくことにします。

さて、本線側のDCC給電域(DCC District)にこのユニットを繋いていたのですが、ヤード側に給電すると、何故か内蔵のFrog Juicerからハム音がします。色々調べてみますと、両給電域の境界において、片方の絶縁ジョイナーが導通状態になっていました。ユニトラック端部からレールの端部上端が僅かに突出していたため、接触・通電していたようです。加工していない、ユニトラック同士の接続だったのですが、こんなこともあるので、運転会にはレールを0.5 mm程削って短くできるような、小型のヤスリを持っていくべきかと思いました。ちなみに、組み合わせを変えて、きちんと両側絶縁にすると、ハム音は消えました。これが今回の、新たなるノウハウです。

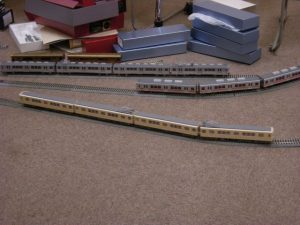

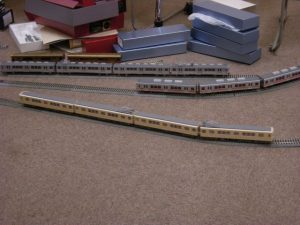

今回は卓上のホイホイと並行して、フロアでY氏の日比谷線コレクションの虫干しが実施されました。18 m車の4連と、お手頃な編成でまとまるのがある意味、模型的だと感じました。

カテゴリー:クラブ行事報告, クラブ運転会報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2018年2月12日 12:49 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。

1.ループ線

ようやっと、線路を全部敷設しました。このプロジェクトは、クロス自作というチャレンジを実施していますので、思いがけないトラブルが発生する可能性があります。ですから、線路は全て「仮止め」状態です。今後、配線を済ませて運転会に持ち込み、色々な車輛でテストしてみてから、本格的にスパイクで固定する計画です。本格的に固定するまでは、裏面にスパイクが突出したままですので、怪我に注意する必要があります。

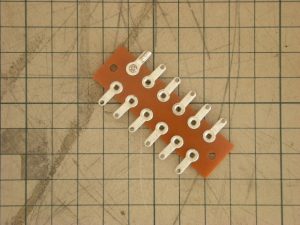

裏面の現状です。レールからフィーダーを引き出し、中継点となるプリント基板片にハンダ付けしました。コードはAWG 24の太さのものを使っています。現在、Kingyoさんから譲って頂いたDual Frog Juicerと、並行-対行切替用のラグ板(これもKingyoさんの「手法」です)をどこに置くかを検討中です。

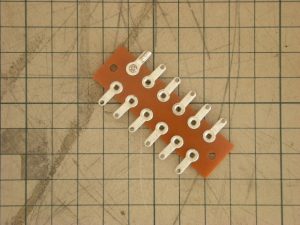

並行-対行切替用のラグ板を試作してみました。ラグ板の金具にM2のタップを立て、そこにR型の裸圧着端子をネジ止めします。ラグ板はサトーパーツのL-3522-6P、圧着端子はニチフのR 0.3-2、ネジはM2×4 mmの黄銅ナベねじです。薄い端子にネジを切ることになるのですが、しっかりとしたネジを切ることができました。多回路の接続替えには、ピンヘッダとジャンパーピンを使ったこれまでの手法より向いていそうです。

2.複線右分岐の再生

進捗なしです。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)