2018 年 05 月

2018年5月28日 8:50 PM | 投稿者名: treasure

5月27日に、「中央区ほっとプラザはるみ」において、工作会を開催しました。

今回は基本に戻って、「ホイホイのボードを作ろう」という御題で実施しました。

工作会に持って行った「ミニカッティングソウ(電動)」の活躍です。騒音もさほど大きくありませんし、工作時間の節約、という面では有用な機材ではないかと思います。

周囲の保護部材を切り出すべく45°カットを実施中です。手前に転がっているのは、許される精度で45°カットを実施すべく、「試し切り」をした平角材の残骸です。どこかに書いた通り、正確に45°角に切断するには、「引っ繰り返して合わせて90°」にするべく、「試し切り」をしつつ調整する必要があります。では直角に切るには… 「引っ繰り返して合わせて180°」にすれば宜しい訳です。

さてこちらは、レール方向を糸鋸で切り込み、枕木方向をNTパネルカッターで切り落として、「ユニトラック接続部」を収める切り欠きを作っている状況です。粗々ですが、原則的にはニスを塗って固めた後に、「ユニトラック接続部」は幅28.4 mm、複線間隔50 mmにヤスって仕上げます。例外は90°クロスで、切り欠きと下の補強角材が重なった設計にしてますので、ニスを塗る前(=補強角材接着前)に、「ユニトラック接続部」の寸法を仕上げる必要があります。

最終的に完成した、「ホイホイ基板キット」です。90°クロス×1、350L、100L複線ホイホイ×各2、というのが今回の成果でした。。90°クロスはまぁ、それ以外に成り様もありませんが… 350L、100L複線ホイホイは、「亘り線」、「リレーを利用したリバース区間」等々、色々と応用が利くので、まぁぼちぼち考えながら仕立てていこうと思っています。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2018年5月25日 12:45 AM | 投稿者名: treasure

1.各給電区画への給電区分(2)

前の書き込みに対し、kingyoさんからコメントがありました。

「「並行給電では、5と6、7と8はリバース区間に」する必要がありますか? この分岐の板にその機能まで持たせるのは線路板の配置を制限してしまうので、ホイホイの趣旨を損なうかと思います。」

うーん。確かに、ループ配置を重点的に考えて、単なる分岐としての使用時の検討が甘かった点は否めません。単純な複線分岐とした場合、車輛が通過するごとに、5-6と7-8がパタパタ切り替わりそうなのは承知していました。トラブルの原因になりそう、という判断はありかと考えましたが、15 msの周期でショートを監視し、300 ms以内に切替を完了するFrog Juicerを使用すれば、そう大きな問題は発生しないだろうと思っていました。

「ウチの複線分岐は5〜8以外同じようなギャップの切り方・合計10ブロックで…」

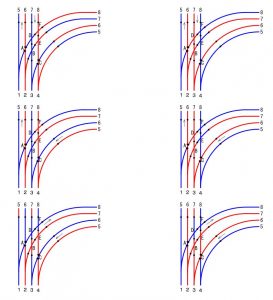

ということで、10ブロックでの給電区分を考えてみました。

整理結果をみると… 並行給電では3箇所、対行給電では2箇所を切り替えれば宜しいことが判りました。kingyoさんの、

「Dual Frog Juicer×1+Mono Frog Juicer×2で並行/対行給電両方に対応しています。」

というのが裏付けられました。

2.リレー接点の利用

さて、よくよく眺めてみると… Aブロックは並行、対行給電に関わらず、同じパターンであることが判ります。ポイント切替用回路に組み込まれているリレー(G6KU-2P-Y)は、2回路のうち1回路が遊んでいます。データシートによると、「接点電流の最大値」は1 Aである由。0.3 Aの消費でアワアワ言ってるMTCCならば、0.5 Aも流れることもないのは必定、おまけにポイント切替中に車輛が当該フログ上を走行している(=活電流を切り替える)ことはほぼ皆無、ということで、Aブロックをリレーによって切り替えれば、並行給電ではMono Frog Juicer×2、対行給電でもMono Frog Juicer×2で間に合いそうです。

3.Frog Juicerの制限

さてここで、Frog Juicerの接続制限を考えることにします。

Frog Juicerの製造元であるTam Valley Depotでは、「1ブースターに接続できる給電点数は、Mono Frog JuicerとHex Frog Juicerは24点迄、Dual Frog Juicerは概ね4点」と述べています。これは、リンク先にある通り、Mono/Hex Frog JuicerとDual Frog Juicerでは、製品の性格が異なる所為かと思われます(用途がMono/HexがZ-HO/On30であるのに対し、DualはO-F、換言すれば、Dualは「大電流スペシャル」)。

複線分岐ホイホイからリバース区間切替機能を排した場合、リバース区間切替用にDual Frog Juicer×2かHex Frog Juicer×1が必要となります。Dual Frog Juicer×2では1ブースターあたりの制限をオーバーします(リバース区間だけで一杯一杯の上に、複線分岐内のMono Frog Juicer×2の分が加算されます。ブースターを幾つも使えるのであれば別ですが…)。Hex Frog Juicer×1では、2給電点が使用されずに遊ぶことになります。

ということで、直線側1-4ブロックの先を5-8ブロックとして独立させ(図省略)、リバース区間としても使える様に、切り替え可能な構造にしておくのが現状での最適解ではないかと愚考するのですが、如何なものでしょうか?

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(3)

2018年5月13日 1:49 PM | 投稿者名: treasure

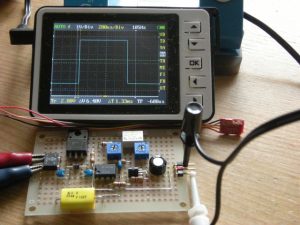

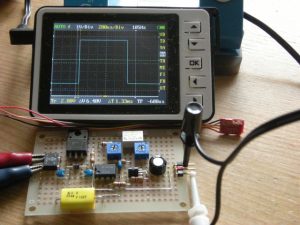

1.ポイント切替用回路

ポイント切替用回路を組み上げ、DSO Nanoという超小型オシロスコープで動作チェックをしました。使用するデコーダ(DS51K1)も動作を確認すると同時に、アドレスを以前と同じ「22番」に設定しました。これは、「アドレスをちゃんと設定できるか?」のテストを兼ねています。写っていませんが、サーボも単体で、Hobby King製サーボテスタで動作を確認しました。残るサーボ取付板を0.5t真鍮板から作れば、部品は全て揃うことになります。

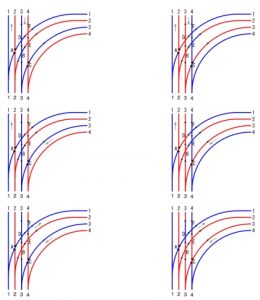

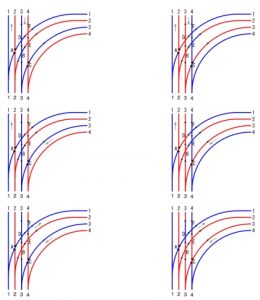

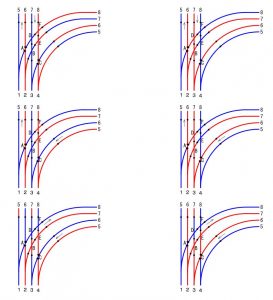

2.各給電区画への給電区分

ポイント制御装置の製作と並行して、複線分岐の各給電区画への給電区分を整理してみました。左が並行給電、右が対行給電(所謂「ドッグボーン配線」)、上から「直行直帰」、「直行曲帰」、「曲行曲帰」状態を模式的に図示したものです。「曲行直帰」状態では衝突必至ですから、これは考えなくても大丈夫でしょう。これで、「どの区分にどの極性を結線すればよいのか?」を整理してみました。

3.給電区分の整理

一覧表を作って整理した結果です。

並行給電では、5と6、7と8はリバース区間になりますので、それぞれ別の、ペアとなったリバース区間とするのが適当でしょう。A~Fのうち、B、D、E、Fは、「直行曲帰」で車輛が通過しませんので、この状態を除いて合致する箇所と同じ給電区分とします。AとCはフログで、他所とはちょっと違った給電が求められますので、それぞれ別々のリバース区間とします。結論として、NとSという直接給電区間、RN1とRS1、RN2とRS2という2ペアのリバース給電区間に、RS3とRS4という単独リバース給電区間が必要ということになります。

対行給電では、5と6、7と8は直結で構わないので、AとC、DとEをリバース給電区間にするだけと、大幅に単純化されます。フログ部分なので、AとC、DとEを連動させる必要もなさそうです。

4.各給電区分への給電方法

以上から、並行給電の場合はDual Frog Juicer×2+Mono Frog Juicer×2、もしくはHex Frog Juicer×1、対行給電の場合はMono Frog Juicer×2を経由して給電すればよいことになりますが… 費用に大差があるのが問題です。全体的に対行給電方式への切替中なのに、並行給電方式のために約3倍の投資をするのは不合理のような気もします。とりあえず、並行/対行給電両用の配線としつつ、Mono Frog Juicer×2を使って対行給電回路のみを仮設、という方向でいくことになりそうです。

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(1)