東日本電軌(HNR)

2012年1月1日 2:35 PM | 投稿者名: admin

年またぎ2011年最後&2012年最初の工作です。

発条転轍簡易緩衝器とでも呼ぶのか正確な所は判りませんが、スプリングポイントのバネを入れてある箱のダミーを作って付けてみました。今まではエコー#161パーツのポイントモーターを分岐の脇に付けていましたが、どうもへろへろローカル私鉄には重装備かつ近代的過ぎるので・・・ Lazy Jackのパーツにも標識付発条転轍器があるのですがいろいろ考えて、先端レール部の横に小箱があるだけのタイプにしました。高さも無いので、これならホイホイ上に固定出来ます。プロトタイプとしては名鉄美濃町線新関駅の関寄りにあったものを参考に、真鍮角材と帯板を半田付けし、0.6線を挿し込んで枕木取り付けネジなどに見せています。黒染め後一晩水に漬けたので、完成は年またぎになりました。

併せて、駅行き違い部の片渡り分岐の転換を同方向でなく逆方向になるように、モータ駆動ポイントマシンの片方のネジを交換しました。片方が渡り側のとき一方は直進側になりますが、スプリングポイントとして渡り側から通過出来ます。走らせてみると、この方がポイント操作が減って楽なのです。

カテゴリー:プロトタイプ例, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2011年12月28日 5:55 PM | 投稿者名: admin

TMS12月号の伊賀鉄道レイアウト記事が参考&刺激になって、街灯が出来ました。エコー#264電灯ステーセットに入っていた笠の挽き物?パーツに0.7/0.5パイプを半田付けし、電柱は2.1/1.5パイプを使い、運搬時を考えるとホイホイに建てたままには出来ないので、横から嵌め込めるように電柱の根元にt0.5真鍮板のベースを取り付け、裏側にダイオードと10K抵抗を並べた基板を貼りつけてあります。

LEDは1012サイズ電球色で、さかつうのポリウレタン被覆0.1線を半田付け、TMS記事のように絶縁のエポキシは塗らず、笠の内側を白塗装した上に瞬着付けで済ませています。笠や柱のパイプ等は組立前に黒染めしてあります。

建ててみると・・・ ホームの方はよいのですが、駅裏の空き地・バス乗り場の方は電球位置が高過ぎたようです。

カテゴリー:ストラクチャ, 東日本電軌(HNR) |

コメント(1)

2011年12月22日 10:55 PM | 投稿者名: admin

KATOから出た広電ハノーファ市電と双子の、欧州型Arbeitswagen K30905-1の事業用2軸市電が1両いるのですが、当然これは欧州規格のタイヤを履いていて、NMRA米国規格で作ったR175のカーブポイントは通ってくれません。車輪がどうなっているのかな?とバラしてみると、1.5mmの軸がプラのギア付き軸の両側から挿し込まれています。中央で絶縁されているので両側とも非絶縁タイヤでほぼ10.5mmです。非絶縁の余っているタイヤは大量にあります・・・ 1.5/2.0パイプとt0.3ワッシャを使って、取り替えてしまいました。固着はロックタイトを少々。棚の中のR175エンドレスでも快調に走るようになりました。

カテゴリー:東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

2011年12月22日 7:27 PM | 投稿者名: admin

R175をKATOの2軸市電が通れるか?、という件ですが、一部勘違いしていましたので訂正します。 広電ハノーファ市電と、欧州向けと2両いるのですが、広電の方はR175通過も問題ありません。が、欧州規格の車輪を履いたほうは、R175のカーブポイントのフランジウェイをNMRA標準サイズで作ってしまったので、ここでつっかかります。カーブ上の踏切もレールと間の古枕木の隙間を広めにして護輪軌条ナシにしているのですが、やはりダメです・・・ ちなみに軸距は35mmです。

カテゴリー:東日本電軌(HNR) |

コメント(1)

2011年12月21日 11:11 AM | 投稿者名: admin

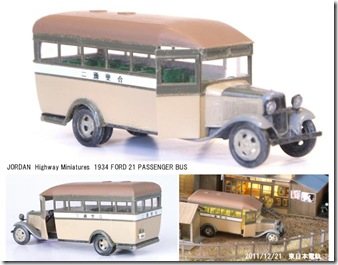

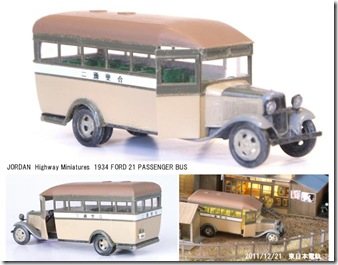

プラ(Styrene Plastic)の工作は慣れないので中々綺麗にいきません・・・ 1/87スケールなので少し小さめですが、駅前に置くと、まぁそれなりの風景になります。バスは天井裏に電球色LEDを入れ、側面の白帯はMDプリンタでディカール印刷で作ってあります。バスは水性アクリル吹付けと一部アクリル絵具筆塗り、乗用車は地が黒プラなので無塗装、一部色差しして、どちらも半艶消クリアを吹いています。

カテゴリー:ストラクチャ, 東日本電軌(HNR) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »