車両

2025年5月31日 8:17 AM | 投稿者名: treasure

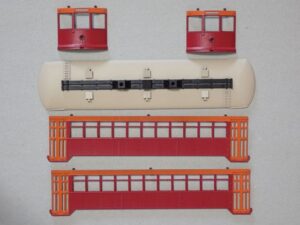

塗装を進めました。

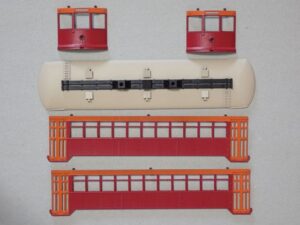

実車の塗り分けは、幕板~ウィンドヘッダーとドアがオレンジ、それ以外が赤色です。表面モールドの凸凹を考えると、幕板~ウィンドヘッダーは先に車体の赤を塗ってマスキング後にオレンジを、ドアはオレンジに塗ってからマスキングして周囲の赤を塗るのが吹き込み難くて良さそうです。ということで一旦、幕板~ウィンドヘッダーとドア以外をマスキングしてオレンジを吹き、その後幕板~ウィンドヘッダーとドアをマスキングして再度赤を吹いてみました。結果としてかなり厚塗りしたので、表面の積層痕も大分目立たなくなりました。これならばデカールを貼った後で艶消しクリアでオーバーコートしてやれば、そこそこ見られる様になりそうです。車体はもうちょっと放置して、塗膜中のシンナーが飛んでから組み立てようと思います。それまでの間は、屋根裏に簡単にアクセスできる状態が続きますので、ポールとポールフックの造作を進めることにします。

並行してテールライトとルームライト用基板にチップLEDを取り付けました。ルームライト用LEDは下向き(写真では正面側)を向いていますが、テールライト用LEDは前後方向(写真では短辺方向)を向いています。これは直角に曲げた真鍮帯板を介してハンダ付けすることで、この配置を実現しています。前後に置いてあるのは、先に作ったヘッドライト用LED基板です。右側が車体内側面、左側が車体外側面で、テープで車体に貼り付ける側です。

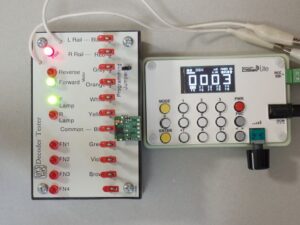

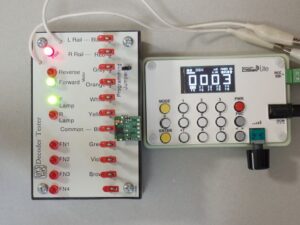

搭載するデコーダーですが、スペースが小さく、なかなか良さげな搭載方法が思いつきません。小型のDN136Dを考えたのですが、配線中継用のPCB基板と重ねるか、デコーダーを垂直に立てるかしないと収まりそうもありません。いずれにせよ、デコーダー本体はリード線で浮かして固定することになりそうで、どうもすっきりしません。そこで、DH165IPを垂直に立て、ピンをDouble Truck Birney同様に配線の中継端子に利用することを考えました。ということで、先と同様に、故kingyoさんより頂いた発生品DH165IPの付加物(1×4列のユニバーサル基板と33Ωのチップ抵抗)を除去し、動作確認をしているところです。まぁ色々と弄り回されてきたデコーダーですので、表面に付着したフラックス(ロジン)やらテープの粘着剤やらが気になり、除去するためにイソプロパノールで洗いましたので、念のためテストしてみた次第です。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2025年5月20日 6:06 AM | 投稿者名: treasure

5月18日に「中央区立月島区民館」において、工作会を開催しました。今回の工作会は珍しく、「都電」というテーマを決めて実施しました。

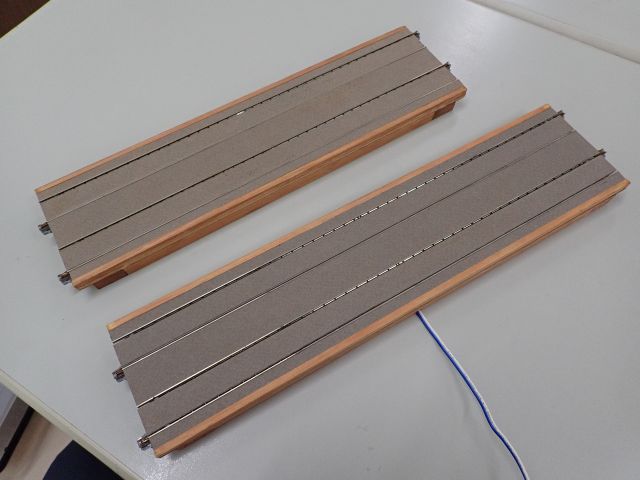

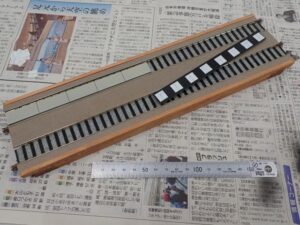

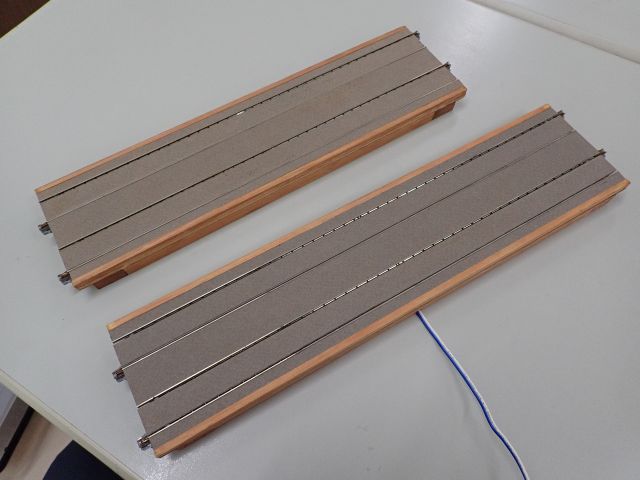

弊社のプロジェクトは、都電ホイホイ直線部の中敷交換です。対象となるのは、直線332 mm都電ホイホイと直線300 mm都電ホイホイの2つです。

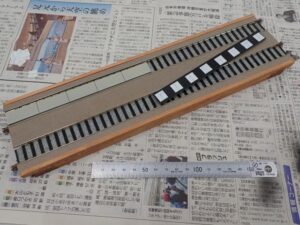

従来の中敷をジョイナー部端面より、どこかで拾った0.6 mm厚の3 mm幅鉄帯材を差し込んで、だましだまし両面テープを剥がして剥離した後、新たな中敷を両面テープで固着しました。前回のカーブ部は13.4 mm幅2枚と12.8 mm幅2枚の4枚重ね(下2枚が狭い)でしたが、今回の直線部は13.4 mm幅3枚と14.4 mm幅1枚の4枚重ね(下1枚が広い)としました。これは、使用した枕木の違い(曲線部はPECO製、直線部はユニトラック)を反映したためです。

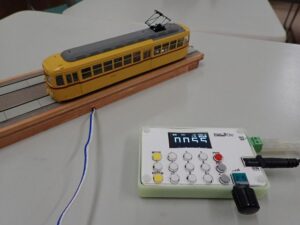

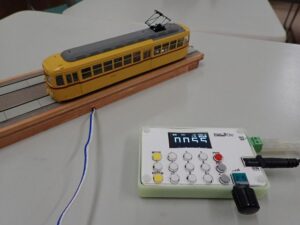

続いて、ここ10年以上休車状態だった都電5501の状態を確認しました。かなり昔にDigitrax社製DN140デコーダを積んでDCC化したものです。10年以上通電してこなかったので、DCCデコーダは駄目になっているものと覚悟していたのですが、「DSairLite」を使用してアドレスを探査してみますと、無事「55」というアドレス(旧いデコーダなので、4桁非対応です)が読み出せました。試運転してみますと問題なく走行できる様でしたので、後日車輪踏面の研磨と注油を行って現役復帰させることとしました。

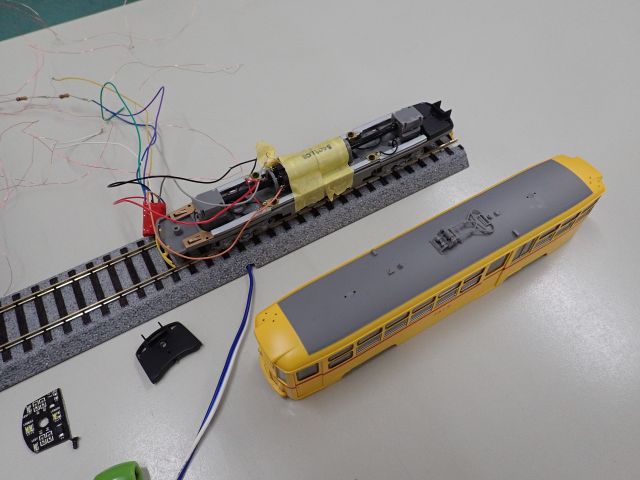

最後は、ずっと死蔵してきた都電6501の状態確認です。購入直後にアナログ制御で簡単に試運転しただけで、DCC化も未了でしたが、上下を分離してDCC化する方法を探りました。そうするとどうも、動力台車右側の集電ブラシが不良だった様子です。これについてはインポーター(ムサシノモデル)に相談しようと思っていますが、旧い製品でかつ自社製造ではないので部品が出ない可能性は高いです。そうしますと何とか自力で補修しなければならない訳ですので、方法を考えている最中です。DCC化は、モーター周りの開口部に電線が通すことが出来れば(DCCでの線路電圧とモーターへの電圧はアナログ制御と比べて高いので、かなり細い電線でも大丈夫なことは確認済みです)何とかなりそうです。

あと、床板が余りにタイトで、容易に付け外しできませんでしたので、引っ掛かる部分をヤスリで削り落としたり滑らかにしたりして、何とか問題なく着脱出来る様にしました。ここは後日、タッチアップしておくことが必要でしょう。

Yさんの「トラムウェイ製都電DCC化プロジェクト」は、8000型から7500型に移って進行中です。トラムウェイ製都電は弊社にも在籍していますので、この機会に配線を覗かせて頂きました。集電・動力関係はラグ板から電線で配線されていて、容易にDCC化出来そうです。反面ライトユニットは表面実装PCBで、一筋縄では行きそうもありません。おなけにこの基板、7000/8000型と7500型共用で、LED実装位置で作り分けている様なので、猶更です。

あと写真を撮り忘れましたが、SさんはMODEMOの都電7000型プラキットを組み立てておられました。

路面関係はちょっと他のプロジェクトにかまけてここ2ヶ月程低調でしたが、久しぶりに刺激を頂けて幸いでした。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2025年3月27日 8:08 PM | 投稿者名: treasure

前回から1年近く書き込んでいませんが、ゆるゆると進行中です。

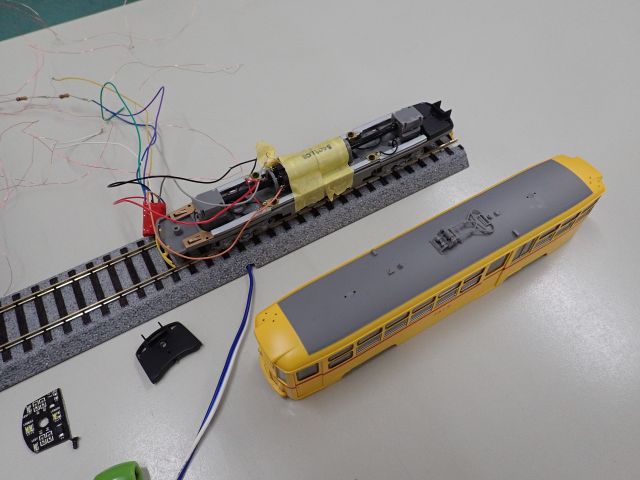

塗装を終えた台車枠を取り付けて、下回りを仮り組みして配線の取り回しを考えます。床板前後の一段下がった部分には車体が載りますので、動力装置の前方とモーターの後方にできる隙間、即ち配線処理に費やせる空間は意外と狭そうです。よって、Double Truck Birneyの様にDH165IPを載せるのはかなり苦しそうです。デコーダー基板を垂直に立てて収納するか、もうちょっと小型のデコーダーにするか、考える必要があります。

Double Truck Birneyは成り行きで、前照灯と室内灯が点灯する様にしてしまいましたので、本車でも前照灯に加えて室内灯と尾灯を点灯させることにしました。ということで、1.6 mm厚PCBからLED基板を切り出します。線を見易くするためにマジックインキを塗ってから罫書き、大きな板の状態でOLFAのプラスチックカッターで絶縁のための筋目を入れた後に糸鋸で切り出します。尾灯はDouble Truck Birneyではモールドのままに留め、点灯させませんでしたが、本車では既に孔が開いていますので、光学繊維を使って点灯させてみることにしました。

並行して車体の塗装も進めています。GSIクレオスの「Mr.フイ二ッシングサーフェイサー1500ブラック」で下塗り後、前に選定した塗料で上塗りしていきます。屋上の歩み板等は周辺をマスキングしつつ、筆塗りで塗り分けました。

側面と妻面は、窓および腰板から塗り始めました。とりあえず塗って様子をみているのですが、未だ下塗りの「黒」が透けている様ですので、もうちょっと塗り重ねてみようと考えています。表面も、未だ積層痕が目立つ状況ですので、塗膜を厚くする余地はありそうです。ともあれ、ShapewaysのMarketplaceは消えてしまいましたので、破損させると補充は不可能です。よって、失敗しない様に慎重に進める必要があります。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2025年2月27日 10:11 AM | 投稿者名: treasure

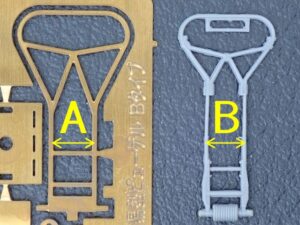

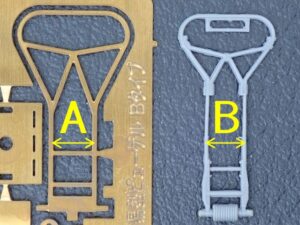

以前、トラムウェイから都電7000、7500、8000形が発売されていましたが(YさんがDCC化取り組み中です)、ビューゲルがちょっと小さい様に感じていました。最近、実物図面があったことに気付き、その辺を検証してみました。

都電ビューゲルの概要は、鉄道ピクトリアル昭和35年7月号に江本広一氏が、「都電見聞録[完]」の中で書かれています。「現在使用しているのは、泰平のTY26形と明石のQ302形で、数は前者の方が多く、大体2:1の割合である、とはいうものの、あとで修理の際に上半分を取替えて…」とあります。このことから、ビューゲル弓下部のパイプ間隔は泰平も明石も同一と考えられます。さて、鉄道史資料保存会から出ている「大阪市電 車輛構造図集」にTY-26ビューゲルの図が掲載されており、パイプ間隔は460 mmと読み取れます。

これが明石製作所製ビューゲルです。文京区立神明都電車庫跡公園に保存されている6063号に載っています。

こちらは同公園に保存されている乙2号に載っている泰平電機製ビューゲルです。この電車、保存された後一旦綺麗に修理されたのですが、その後上に張られていたキャンバス屋根が破損して雨曝しになってしまい、かなり傷んでいました。その頃はビューゲルが荷台の上に載せられていて触り放題だったのですが(それを狙って採寸しに行った訳です)、今回訪ねてみると又綺麗に修理され、更に恒久的な屋根も新設されていました。大事にされている様で、何よりです。

実寸と模型を比較してみます。1/80スケールでは5.75 mmとなるところですが、そこそこ良い感じと思われるアルモデル製簡易型ビューゲル(Bタイプ)でも5.4 mm(図中A)、製品付属のものでは4.6 mm(図中B)しかありません。うーん、やはり小さく見えた感じは正しかった様です。

さて、大きさ的にはアルモデル製品に振り替えるのがいいのですが、簡易型と謳っている通り、ディティール的には劣るものへのに振り替えになることです。ディティールを追加しようにも、「弓」と「ベース」がエッチング抜きで一体ですので、中々簡単ではありません。うーん、どうするか悩ましいところです。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2024年11月20日 7:17 PM | 投稿者名: treasure

先日、別件の調査旅行からの帰路、箱根から小田原に降りてきたところで、道の反対側に路面電車を見掛けました。

行き過ぎてから停車し、振り返って位置を確認します。場所は「箱根口」交差点のちょっと箱根・沼津より、「箱根口ガレージ 報徳広場」内です。1956年まで、この前の国道1号を箱根登山鉄道小田原市内線が走っていました。

近寄ってみました。広場隣にある洋菓子店のイートインスペースとして利用されている様です。

来歴が掲出されていました。元は王電の400形で、都電100形を経て小田原市内線モハ20形、廃線後は鋼体化のうえ長崎電軌の150形となり、廃車後こちらに保存された、とのことの様です。手持ち資料をみてみますと、鋼体化時に全長縮小、その後台車を交換しているとのことですので、現役時代この前を走ったことがあるのは、台枠の一部だけ、ということになります。何はともあれ、ゆかりの車輛がゆかりの地で保存されているのは喜ばしいものです。

ここからちょっと湯本寄りには、箱根登山鉄道モハ1形107号も、カフェのイートインスペースとして保存されている様ですが、気付きませんでした。こちらもいずれ機会を作って訪問したいものです。

カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »