工作

2016年5月31日 7:27 AM | 投稿者名: treasure

5月29日に、「中央区立日本橋社会教育会館」において、工作会を開催しました。

今回は、「ホイホイを整備しよう」という御題で実施しました。

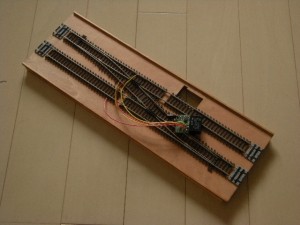

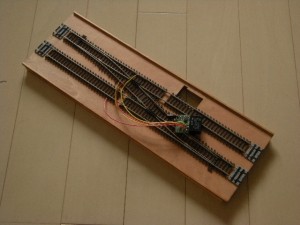

弊社のプロジェクトです。製作方法を連載している100 mmL直線ホイホイの台枠は既に完成していますので、それと150 mmL直線ホイホイに、軌框を敷設しました。100 mmL直線ホイホイの軌框は、廃材を遣り繰りして切り継いだので、中々手間がかかりました。残るは300 mmLと150 mmLです。前回の進捗状況報告から進んだのは、これだけです。

Yさんのプロジェクトです。450 mmLホイホイの複線間隔確認と、舗装工事です。複線間隔は無事、合致していることが確認されました。第一作なので、中々苦労されている様子です。

こちらは京阪700のプラキット組立です。如何にして動力化するか、が課題の様です。

カテゴリー:クラブ行事報告, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年5月19日 9:19 PM | 投稿者名: treasure

ホイホイ基板の製作方法を備忘録的に書いていきます。

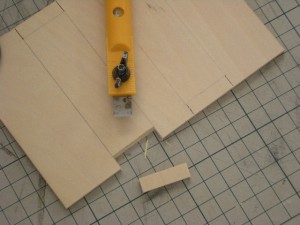

基板となるべニア板を規定の寸法に切り出せたら、次はユニジョイナーのジョイント部を収める切り欠きを作ります。

切り欠きを作る方法として、弊社では…

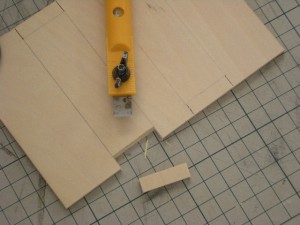

① ホイホイ端面から垂直(=レールと平行)に糸鋸で切れ目を入れ…

② その根本(=枕木と平行)を鑿状の刃物で切断する。

という方法を用いています。

一箇所、切り欠いた状況です。まぁ、ここで書いた方法が正解ということはなく、所有している工具等で正解は異なってくるでしょう。例えば、ここに写っているパネルカッターがない状況では、②の工程も糸鋸で切ってしまうのが正解かと思います。

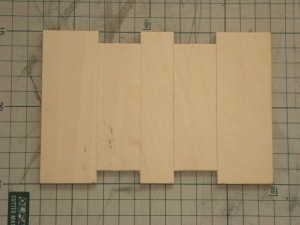

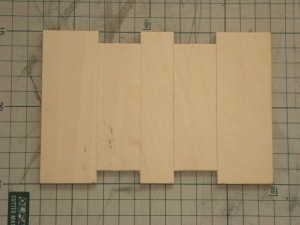

四箇所全てに切り欠きを作りました。切り欠きの奥行(=8 mm)は少々過大なので問題ないのですが、幅は28 mmと、ジョイント部を収めるのに必要な28.5 mmより狭くなっています。では何時、この調整をするのかということが問題になってきますが、色々試した結果として、全体にニスを塗って、固めた後が適当な模様です。生地のまま鑢を掛けますと、シナべニア板の表面に貼られた薄板が剥がれてくる傾向があります。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年5月11日 5:42 AM | 投稿者名: treasure

ホイホイ基板の製作方法を備忘録的に書いていきます。

実は関東合運までに、100 mmLがひとつ必要です。唯これだけのために資材を購入するのも如何なものですので、ストックしてある廃材を遣り繰りして製作することにしました。

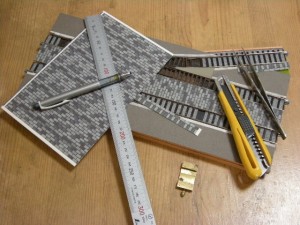

掘り出した廃材です。当初は曲線ホイホイの廃材(斜辺28 cm程の直角二等辺三角形:右側)から100×75 mmの長方形を切り出し、二枚並列に継ぐことを考えていましたが、既に罫書き済みの110×150 mmの4 mm厚べニア板(左側)が出てきましたので、これを利用することにしました。

あとは中央に写っている、変形してしまった10×20 mm角材の未変形部分から92 mm長の縦通材2本、10×10 mm角材の廃材から110 mm長の肋材2本、3×3 mm角材の廃材から100 mm長の縁取り用角材2本を切り出します。この変形した角材、某店でずぅ〰っと売れ残っていた代物でして、必要に迫られて止むを得ず購入したら、直後に新品が補充されました。つまり、在庫なしになるまで発注がかからないんですな…

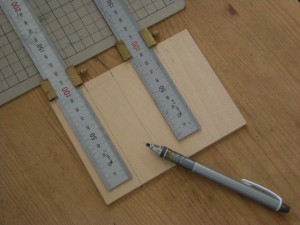

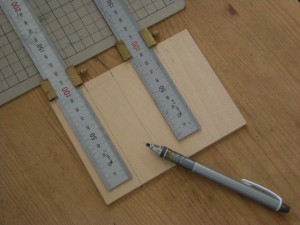

4 mm厚べニア板の長さを100 mmに切り詰めます。ついでに端から8 mmのところに、ユニトラジョイント部収納用の切り欠きのための罫書きを入れます。このような罫書きは、写真のように、予め定めた基準辺からの距離をそれぞれ計算して罫書く必要があります。

大型のカッターナイフで切断しました。4 mm厚べニア板は、表裏両面に切断用の罫書き線を描き、両面からカッターナイフを入れれば簡単に切断できます。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年4月26日 8:31 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。新年度業務の立ち上げで時間がとれない毎日ですが、何とか進行中です…

1.車庫分岐

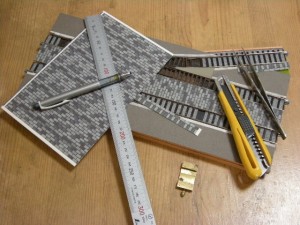

敷石シールの貼り込みを開始しました。

2.調整用直線ホイホイ

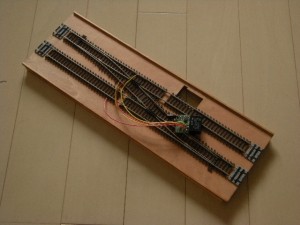

ユニトラックのジョイナー部を収める切り欠きを作り、幅を調整した後、下面に台枠用の角材を、上面にレール保護用の角材を貼り、変形防止にニスを塗りました(これが一番進みました)。ここから後は、既に書いた通りの工程を辿るだけなのですが、ここまでの工程を書いていないことに気付きました。幸い(なのかどうか…)、関東合運までにもうひとつ、100 mmLを作らねばならないので、それを今後、レポートしようかと考えています。

3.右亘り線

進捗なしです。今年度も停滞のまま… という予感がしてきました…

4.ループ線

進捗なしです。

カテゴリー:工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2016年3月24日 10:31 PM | 投稿者名: treasure

プロジェクト進捗状況です。

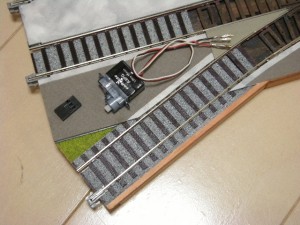

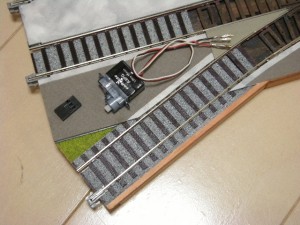

1.車庫分岐

分岐側は専用軌道になりますので、バラストと芝生でお化粧です。バラストは質感を揃えたかったので、廃物のユニトラック道床を細切りにして、縁の保護角材との隙間に圧入しました。芝生は簡単に、光栄堂のグランドマットGM-4(秋の緑)を貼っただけです。

駄目になったサーボは、同一品種の予備品に交換して復旧しました。写っているのは駄目になったサーボで、トルクは0.6kg・cm(4.8 V)なんですが… 金属ギアの製品でないと消耗品と考えねばならないのかもしれません(金属ギアのSub-Micro Servoは品薄or高価なんですけど…)。まぁ、どこが駄目になったのか、分解して調べてみないと何とも判断できません。透かしてみたところ、ギアは大丈夫のように見えますので…

2.調整用直線ホイホイ

次回の関東合運でホイホイが足らなくなりそうなので、いずれ作る予定だった調整用直線ホイホイ(300 mm+150 mm×2)が、急遽繰り上がって割り込みです。ベースとなるべニア板を切り出し、ユニトラックのジョイナー部を収める切り欠きを作るべく、糸鋸で切り込みを入れました。この後、根元をノミ状の刃物で切断すれば、切り欠きの出来上がりです。私は、OLFAのパネルカッターを愛用しているのですが、とうの昔に製造中止だそうで… 歯が薄いので楽に切れて宜しいのですが…

あと、写っていませんが、台枠用の角材も切り出し済みです。

3.右亘り線

進捗なしです。どうしたもんでしょうか…

4.ループ線

ユニトラックのジョイナー部を収める切り欠きを、上記の方法で作り、微調整を済ませました。次の工程は、下側への角材接着です。経年変化を考えるとTitebondが良さげなのですが、使用した印象では、貼付け可能時間が短く、圧着が間に合わない懸念がありますので、従来通り木工用ボンドの出番、という気がしています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »