12mmホイホイ

2022年5月24日 7:45 PM | 投稿者名: treasure

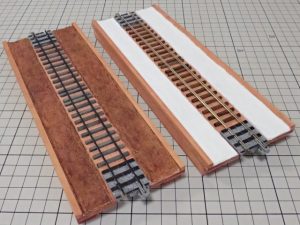

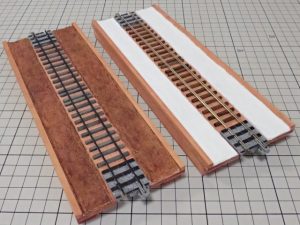

染めた枕木をベースボード上に配置します。

前回付けた印に従って、水で薄めたTitebondで枕木を貼りました。枕木の平行性や端部の通りは、特に定規を当てて揃えるといったことはせず、自然の乱れを活かしました。見ての通り、間隔はジョイント部の枕木ともうまく馴染んでいる様です。

線路廻りの地面を軽量紙粘土で造形し、試しにアクリル絵具で着色してみましたが、ちょっと赤味が強すぎた様です。更に彩度は高すぎ、明度は低すぎる様にも感じます。上から草を撒くにしてもちょっと不味いかもしれません。

地面を着色した方に置いたレールは、Micro Engineering社製の、Rail Weathering Solutionを使って黒染めしてみました。集電等を考えて黒染めのままいくのか、それとも塗装するか、ジョイナー部の通電もありますのでちょっと悩んでいます。

先に枕木の配置を考えた時、ジョイント部の枕木との馴染みをレール継ぎ目を中央にすることにしましたが、その部分のレール頭部に刻みを入れ、両側にリベット付き帯板(#16客車のヘッダー用です)を貼って継目板を装いました。帯板のリベット間隔は凡そ1.1 mmで、実物の30、37kgレール用継目板のボルト孔間隔(127 mm)よりもちょっと短いのですが、雰囲気重視ということで妥協しました。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年4月29日 9:26 PM | 投稿者名: treasure

ベースボードの塗装と乾燥が済みましたので、枕木の工作を始めます。

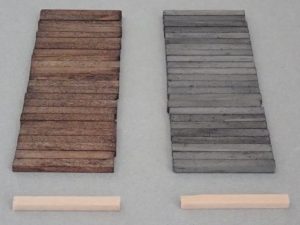

枕木は先に書いた治具を使って、24.4 mm長に切り出しました。そのまま、「生」の色で使用する訳にもいきませんので、エコーモデル製の「STカラー」で染めてみました。写真はラッカーシンナーで割ったSTカラーに枕木を漬け込んでいるところです。結論からいうと、内部への浸透は少ない様子ですので、ずらっと並べて筆で塗った方が早かった様な気がします。

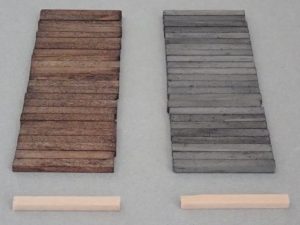

枕木を染めた結果です。左がラッカーシンナーで割ったSTカラーで、右がアルコールで割った墨汁で染めたものです。それぞれの下には比較のため、染める前の枕木を置いてあります。

STカラーで染めたものは、新品の枕木、墨汁で染めたものは、だいぶ風雨に晒された枕木、といった印象です。欲を言えば、墨汁で染めたものは、もうちょっと黄土色がかった方がいいのかもしれません。この辺は更に、水性ステイン等を試してみる必要がありそうです。

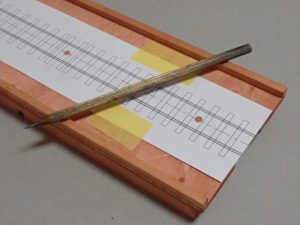

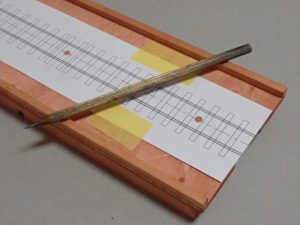

これも先に述べた通り、枕木を整列させるために配置図をCADで描き、それを実寸で出力してボード上に置き、枕木の四隅を針で突いてベースボードにトレースしました。あとはこれに従って枕木を貼っていきます。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年4月18日 7:58 PM | 投稿者名: treasure

1/87,12 mmの運転ボード(12 mmホイホイ)を作ろうという計画ですが、ハンドレイでの線路敷設に必要な事項は検討し終えたので、試作して更なる問題点を洗い出していこうと思います。

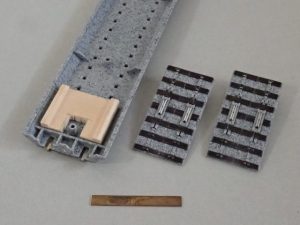

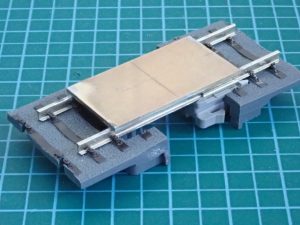

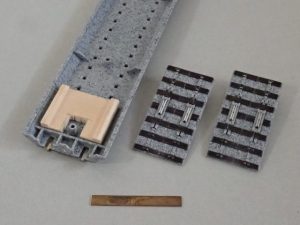

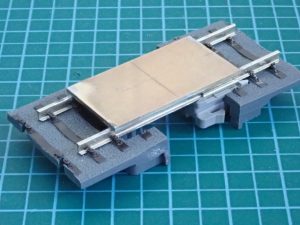

ユニトラ接続部改軌の量産試作です。レール間の不要部分を除去するために糸鋸で切り込みを入れるのですが、きちんと押さえられれば目標幅の両端に2本、切り込めます(試作では中央で二分し、断面をヤスりつつ実物合わせで寸法を出しました)ので、道床内部に入れるスペーサーを作りました。台枠材料の4 mm厚べニア板端材を30.5×25 mmに切り出し、更に糸鋸の逃げスペースを切り欠き、下に2×4 mmの角材を貼り付けて厚さを揃えたものです。木材の公称値と実寸の差で、スペーサーの厚さは5.65 mmに仕上がりました。

不要部分を除去するための罫書きは、犬釘のモールドから左右それぞれ5 mm内側に罫書けば宜しいので、0.5tの5 mm幅帯板を約40 mm長に切ってガイドとしました。結果として左程時間をかけずに更に3つ、ユニトラ接続部の改軌が出来ました。これでホイホイ二枚分の接続部を改軌することが出来ました。

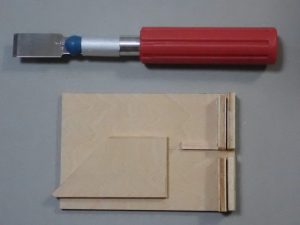

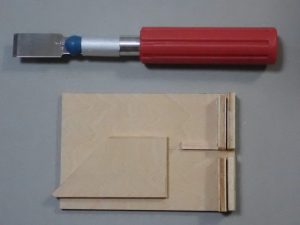

ユニトラ接続部を収めるためのベースボード切れ込みですが、これまで使用してきたパネルカッターが廃番(つまり交換用ブレードの入手が困難)ですので、直角が出た角材の切れ端にマグネットシートを貼り、X-ACTOナイフのNo.18ブレードを垂直に支持できるようにする治具を作りました。これでブレードを垂直に支持し、上から叩いて切れ込みを入れたところ、従来より精度よく切れ込みを作ることが出来ました。尚、マグネットシートで刃物を支持するアイデアは、様々なDIY関係はやドールハウス製作動画で用いられており、それを応用した格好です。

ということでとりあえず2つ、225 mm長のベースボードが生地完成に至りました。基本的な製作方法や寸法は従来と同等ですが、フレームとなる角材が10×15 mmに、ベースボード切れ込み幅が24 mmにと、小さくなっています。

ホイホイが2つあれば接続や通過のテストが出来ますので、今後は全面に油性ニスを塗って変形を防止した後、マクラギ敷設、レールのハンドスパイクへと進めていこうと考えています。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年3月29日 7:33 AM | 投稿者名: treasure

ハンドレイで線路を作るにあたって必要な模型寸法も、とりあえず求めることが出来ましたので、材料を集めていくことにします。

1.枕木材料

徒歩圏内の模型店で、Kappler Mill & Lumber Companyというところが発売しているHO用枕木が在庫していました。長さは28 mm(実寸8′)か29.75 mm(実寸8’6″)がありましたが、どちらにせよ切り詰める必要があります。ということで、分岐器を作ることも考えて、長さ52 mm(実寸16′)の分岐器用枕木を買ってきました。断面は7″×9″の標準断面のものです。

スケールを追及するとなりますと、2 mm厚の木板を2.3 mm幅に切り出し、24.1 mm長に切るしかありません。しかし、KATO UNITRACKのジョイント部を接続に使用するという前提がありますので、枕木は幅を切り詰めたジョイント部のそれ(長さ24.20~.35 mm、幅2.8 mm)と著しく異なっていては違和感が生じます。実際のところ、幅9″の枕木は日本でも使用されたことがありますので(ちなみに長さは7′)、そんなにおかしな寸法ではないと考えています。

Micro Engineering製の微小スパイクの在庫もあったので、枕木と共に購入してきました。いつもはシノハラ製HOn3用スパイクの頭を小さく切って使用しているのですが、これはどんなものでしょうか……

2.切断治具

さて、枕木を切り詰めるにあたって、いちいち長さを計って罫書いていては手間がかかって仕方がありません。ということで、治具を作って切ることにします。先達のkingyoさんは、ありあわせの木片で材料を上下から挟み込む治具を作り、2/0の糸鋸で切断されていました。私は、ホイホイの台枠を作った時に出た4 mm厚べニアの廃材から写真の様な治具を作り、ナイフで押し切ってみようと考えました。この場合、刃が両刃ですと残す方向へも力が加わるので不味い気がします。ということで、売り場を色々見ていると、X-ACTOナイフのNo.18ブレードが片刃でしたので買ってきました。純正の柄は入手できなかったので、良く似たサードパーティー製の柄を購入しました。幸い、ブレードは付きましたが、形状寸法がほぼ同じということは、何か規格があるんでしょうかねぇ……

3.配置方法

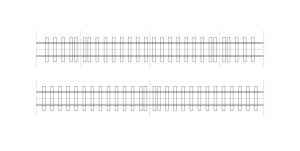

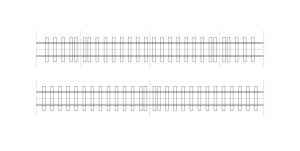

ハンドレイで線路を作る際には、枕木を正しい位置に揃えて並べなければなりません。これもいちいち寸法を計りつつ罫書くのは避けたいものです。そこで、図のような配置図を作り、上から針で突いて位置を出そうと思います。225 mm長の枕木配置ですが、上はレール継ぎ目を左右に分けたもの、下は継ぎ目を中央にしたものです。両方描いてみましたが、レール継ぎ目を中央にしたほうが、幅を切り詰めたジョイント部(長さ25.1 mm)にモールドされている枕木と間隔が馴染みますので、その様に配置したいと思います。

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2022年3月17日 8:10 PM | 投稿者名: treasure

ベースボードの接続には、標準ホイホイと同様に、ユニトラックの接続部を利用する計画です。ユニジョイナーを使用する道床付き組線路はTILLIGのTT用があり、これをベースボードの接続部に利用した例が鉄道模型趣味誌958号 (2021-11)に掲載されています。ということで、これを利用することも考えましたが、この線路の枕木長は21.4 mm、枕木幅は1.6 mmと、前に述べた3.5 mmスケール寸法とはかなり異なっています(HOm用と銘打った製品もあるのですが、プラ成型はTT用と同じです)。KATOのHOユニトラックを改軌して12 mmゲージにすれば、枕木長や枕木幅はかなりスケールに近くできます。ということで、果たして実用となる強度で切り継ぎが出来るものなのか、試作してみました。

改軌にとりかかる前に、1 mm厚真鍮板とKATOのHOユニトラックに使用されているレールを使って、道床改軌用の治具を作りました。ゲージは前に作ったトラックゲージと同じく、TILLIGのTT用道床付き組線路に揃えました。これに左右分割されたユニトラ接続部を嵌め、中央部を接着してやろうという考えです。

治具作りと並行して、接着剤もテストしてみました。左は従来から使用してきた、セメダイン社のABS用接着剤で、既にユニトラックの道床短縮で実績があります。しかし樹脂が含有されていて粘度が高く、ぴったりと接触した部分に流し込んで接着するには不適当のようにも思われます。ここは是非とも樹脂を含まない、流し込みタイプの接着剤が欲しいと考え、手持ちのものを試してみることにしました。中央は武藤商事製のプラリペアに付属している混合用リキッド(主成分:メチルメタクリレート)で、接着剤ではありませんが、手元にあったのでテストしてみました。左はTAMIYA製のタミヤセメント(流し込みタイプ)で、主成分は酢酸ブチル、アセトンです。テストピース(手前)で実験した結果、どちらも強力な接着力を示しました。GSIクレオス社のMr.セメント・リモネン系(流し込みタイプ)(主成分:D-リモネン)も試してみましたが、こちらは無効でした。

ということで、とりあえず寸法を罫書いて糸ノコ(一部は既に丸鋸で切断済み)で切断、ヤスリで寸法を仕上げて道床改軌用治具にTILLIGのTT用組線路接続部と共に填め込み、プラリペア混合用リキッドを継ぎ目に流し込んでみました。ヤスリ仕上げがいまいちで、毛筋程の隙間が空いてしまったので、駄目ならプラリペアで隙間を埋めようと考えたのですが、可能ならば同じ材質で継いだほうがいいだろうということで、ヤスリ仕上げで発生したヤスリ屑を隙間に押し込み、混合用リキッドを流したところ、隙間も埋まってがっちりと接着することが出来ました。乾燥後、試しにひねってみましたが、実用上充分な強度は確保された様です。強度に不安が出れば、下側に0.3 mm厚ABS板を貼る計画でしたが、その必要はなさそうです。

今後は、如何に手数をかけずにこの改軌工程を進めるか、を考えなくてはなりません。量産試作、というところでしょうか……

カテゴリー:12mmホイホイ, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »