DCC

2022年11月6日 11:48 AM | 投稿者名: treasure

2022関東合運で、kingyoさん製作の500R左複線分岐の調子が思わしくありませんでした。分岐方向表示用のLEDも直線側の青が点灯せず、どこかで不具合が発生している様ですので、修理を試みました。

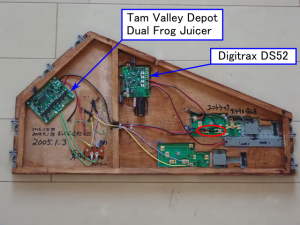

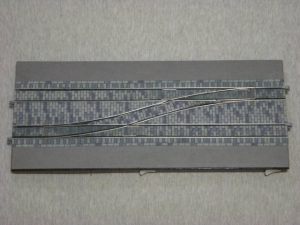

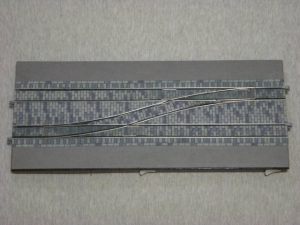

保管担当者から引き取ってきた500R左複線分岐です。KATOの490R分岐を2つ使い、自作フログと組み合わせて複線分岐に仕立てています。全体としては、500Rの45度曲線と組み合わせ、500Rの90度曲線とします。ですから、曲線分岐した先の複線間隔は50 mmになっていません。

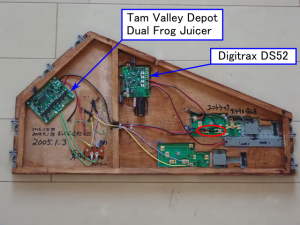

裏側には、Tam Valley Depot社製のDual Frog Juicerと、Digitrax社製のDS52が仕込まれています。症状は内回り線が時々ショートする、というもので、合運では対応するポイントを全通式から選択式に設定し直し、Dual Frog Juicerへの給電を停止させることで何とか動作させることが出来ました。配線を辿って回路を把握してみても、いまいち問題点がはっきりしません。

全体の結線を明らかにしてから、改めて試運転してみますと、車輛が特定のギャップを通過する際、直線側の分岐方向表示用LED(青)が点滅することに気付きました。「給電先から給電元へ電気が回り込んでいる… つまり給電元周辺どこかでの接触不良だなぁ…」ということで色々探りますと、赤丸で囲った部分に問題があることが判明しました。

ここはM2ネジの脱着によって、ポイント内部の配線を全通式/選択式に切り換える部分です。このネジにラグ板を共締めすることによって、Dual Frog Juicerへと給電しているのですが、ここの接触が不良の様です。よく観察しますと、根本に被せられたヒシチューブの厚みによってラグ板が浮いていました。長年、不完全な接触で通電してきたせいか、接触部も酸化している様子でしたので、1)ラグ板の根本を上側に曲げ、平面同士がきちんと接触する様に修正し、2)接触部をGOO GONEで清掃して酸化膜を除去してみました。これで直線側の分岐方向表示用LED(青)も正常に点灯するようになりました。

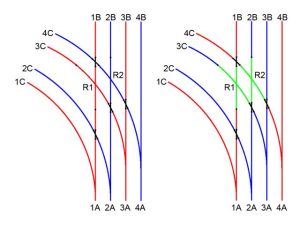

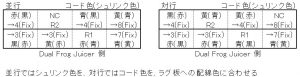

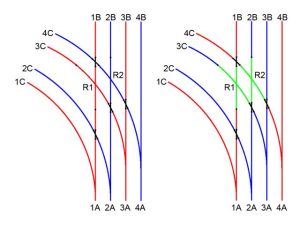

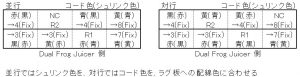

備忘録を兼ねて、レールへの給電様式を示しておきます。左側が並行配線、右側がドッグボーン配置で使用する対行配線です。全部で4箇所あるフログは全て無電区間となっていて、2箇所あるK字クロッシングは、並行配線ではNSは固定、対行配線ではDual Frog Juicerを介してNSを切り替えています。

並行配線/対行配線の切り替え部です。現在は並行配線で、ラグ板根本のヒシチューブと同じ色のコード(紫≒青、ということです…)が出ているところにネジ止めします。ドッグボーン配置では、下側の緑色コードが出ているところにネジ止めすることになります。

故障個所探索の途中で、電流制限抵抗を介さずに直接給電してしまい、LED(青)を焼いてしまいましたが、kingyoさんから頂いたボードから外したものが在庫していましたので、それを加工(表面をフラットに削り落とす)して復旧しました(こちらのほうが手間を喰いました)。ということで一応、修理完了です。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 関東合運 |

コメント(1)

2022年1月14日 7:43 PM | 投稿者名: treasure

あけましておめでとうございます。SEPTA Kawasaki LRVの続きです。

上回りと下回りを組み合わせてテストします。前面のヘッドライトとサブウェイライトはデコーダからの電流で無事、点灯することが確認されました。あと、サブウェイライトの光が漏れていますので、アセテートテープを貼って遮光しておくことにします。

テールライトも、交互点滅回路を経由したデコーダからの電流で点灯することを確認しました。室内灯も点灯することを確認しています。全LEDの点灯が確認されましたので、車体へLED基板を取り付ける際、ダメージはなかった様です。

あと残るディテールは、ダミーの連結器を残すのみですが、これを付けると収納時に引っ掛かったり、箱内で前後に詰めるクッションで押されて外れそうです。床板の塗装を剥がして金属地肌を出し、変性シリコーン系接着剤でがっちり固定する必要がありそうです。

さて、この段階でNCEのPower Cabで試運転している最中に惰行設定が利き過ぎている様に感じ、コントローラーのMOMENTUMボタンを押してみると、どうもデコーダの設定を書き換えにいった様で、テールライトの設定がおかしくなってしまいました。うーん、これは1回、デコーダをリセットする必要がありそうです……

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2021年11月4日 5:34 PM | 投稿者名: treasure

以前、Kingyoさんから頂いた機材のなかに、DCC用のポイント制御機器があります。Digitrax社製のステーショナリーデコーダDS52が内蔵されている(裏側にそう書かれていますので…)とのことですが、詳細が不明です。そこで内部を確認し、構造や使用方法を明らかにしようと思います。

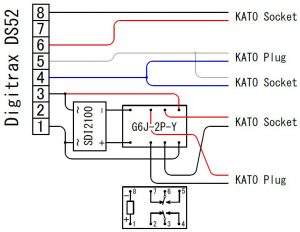

接続用コードが出ている側です。向かって左の孔から右の孔にかけて、赤黒コード二本、青白コードが二本、赤黒コードが一本出ています。左の孔には「31」、右の孔には「32」と番号が振られています。左と中央の孔からそれぞれ出ている二本のコードの先には、それぞれKATO接続用コードに使用されているソケットとプラグが、右の孔から出ている赤黒コードの先にはソケットが付けられています。書かれている数字は、確認は未だしていませんが、デコーダアドレスと考えられます。尚ここでは、給電側をソケット、受電側をプラグと記述しています。

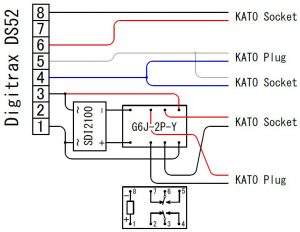

内部構造です。DS52は、ジャンパーピンによってソレノイド形ポイントマシン、即ち、短時間通電して転換させるタイプに設定されています。向かって右と中央の孔を潜ったコード(計3本)は直接、DS52に接続されていますが、左の孔を潜ったコード(2本)は、ユニバーサル基板上に組まれた回路を介してDS52に結ばれています。基板上にはSDI2100(ショットキーバリア・ダイオードブリッジ)とG6J-2P-Y(シングル・ステイブル形リレー)が載っています。

分解して調べた回路図がこちらです。一番下の赤黒コードが接続されたプラグからKATOユニトラックポイント用の操作電流が入った時には、その電流がそのままソケットに出力されます。同様の操作電流がDS52から入った場合には、その電流でリレーを動作させて回路を切り換え、DS52からの電流がソケットへ出力されます。つまり、プラグにKATOのポイントスイッチからの操作電流を入れられる様にすれば、DCCによるリモート制御と、ポイントスイッチによるマニュアル制御が両立する、ということになっています。

また、青白コードの接続は、DCCバス配線への割り込み接続が出来る様に工夫されています。汎用性が高い機材ですので、今後活用していきたいと思っています。

カテゴリー:DCC, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2020年6月23日 7:51 PM | 投稿者名: treasure

台車を組み立てたSEPTA Kawasaki LRVの電装を進めています。

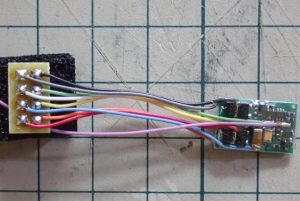

使用するTCS製M4Tデコーダです。1インチ長のハーネスにNMRA 8ピンプラグが付いています。元々はBowser製PCCをDCC化するための製品で、弊社でもロサンゼルス(LARy)塗装の1052号のDCC化に使用しています。このデコーダは、尾灯(黄色リード線)がブレーキ灯として機能する様になっていますが、Bowser製PCCがデコーダを搭載する様になったので、発売されなくなってしまいました。

調べてみると、この製品は、普通のM4デコーダをトロリー用に設定したものでした。トロリー用に設定するために色々なCV値を操作する必要もなく、CV8に11を書き込むと、関連CVが全てトロリー用にセットされる様です。で、この機能は、TCS製のデコーダには標準で付いている様子なので、そのうち、Bachmann製Birney Safety Carに搭載したKAT22デコーダでテストしてみようかと考えています。

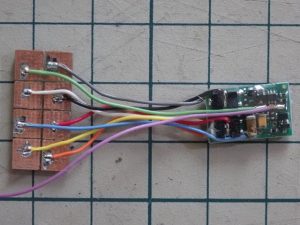

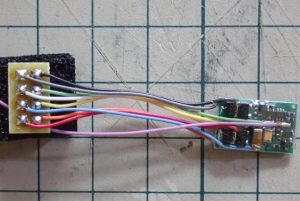

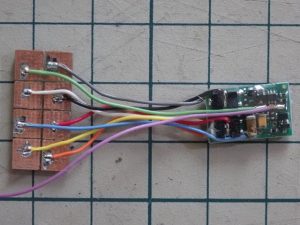

NMRAプラグを外して、配線中継用のPCBにハンダ付した状態です。BLIMPと異なり、こちらではFXで制御する白色、黄色、緑色、青色リード線も使用しますので、PCBは大きめに作ってみました。

SEPTA Kawasaki LRVのブレーキ灯は、左右交互に点滅する、という特徴があります。そこで、デコーダからブレーキ灯への配線の途中に、Ngineering製のLED交互点滅回路(N8015)を入れてみることにします。回路は、誂えたように写真のスペースに収まります。台車後側に配線中継用PCBを置き、デコーダをLED交互点滅回路の上に載せれば、うまく収まりそうです。

ちなみに、台車~デコーダ~モーターの配線には、Bowser製MSR952号車の修理で得た知見から、I社から発売されている「耐熱リード線」を使うことにします。デコーダから出ているコードもかなり細いので、問題はないだろうとの判断です。

カテゴリー:DCC, 工作, 江東電気軌道(KDK), 車両 |

コメント(0)

2020年3月17日 8:22 PM | 投稿者名: treasure

kingyoさんから引き継いだ亘り線の詳細を調べてみました。

表面写真です。ボードは350×150 mm、複線間隔は50 mmと、標準ホイホイの規格に沿った構成です。以前お伺いしたところでは、500 mmRの反向曲線で複線を結んで亘り線としている、とのことでした。2つの曲線の間に直線が挟まれているかどうかについては、「覚えていない」ということでした。

長手方向を軸に反転させて、裏をみたところです。フログの極性切換と、対行配線時におけるリバース区間の極性切替のためのDual Frog Juicerが内蔵されています。その上のラグ板は、並行/対行配線を切り替えるための仕掛けです。左上で遊んでいる線バネは、表面写真で左下に位置するスプリングポイントを直線側に開通させ、終点での留置線として使える様にするためのものです。で、対行配線の場合には、右上から伸びる線路がリバース区間となります。

これが、配線を辿って判明した、並行/対行配線の切替設定です。裏面に「覚書」があるのですが、(電気的には確かにそうなんですが…)実際にはない配線が描かれていたり、「暗黙知」な部分もあったりして理解するのに時間がかかりました。

結局、右下に書かれたメモ「Dog Bone:ワイヤ色 Parallel:シュリンク色」というのは、対行の場合はシュリンクの色を、並行の場合はワイヤの色を、ラグ板への配線色に合わせなさい」という意味でした。この、「ラグ板への配線と合わせる」というのが、判ってみれば簡単なことなのですが、「暗黙知」でした。この、「暗黙知」云々ということは、自省でもあります。私も、ループ線交差部や複線分岐で、同様の仕掛けを仕込んでいますが、ラグ板への配線が非表示です。なるべく早くメモを作って、貼っておかないといけません。

これでまた、この亘り線を運転会で活躍させる目途がつきました。手持ちの450 mm長亘り線は、内部構造からくる制限により、対行配線への対応改造ができませんので、助かります。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 東日本電軌(HNR), 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »