ホイホイ・MTCC規格モジュール

2014年2月6日 11:25 PM | 投稿者名: treasure

先に実物の例を集めてみましたが、では模型の規格ではどうなっているのか… という続きです。

鉄道模型の「決まりごと」としては、NMRA規格やらNEMやら色々あると思うのですが、とりあえずアクセスし易いのはNMRA規格なので、それを眺めてみました。NEMは独仏語版しかないので、ちょっと敷居が高いです…

先ず、NMRA STANDARDSのS-6に、「Interurban Clearance and Track Centers」というのがあります。インターアーバンで、架線柱を線路中心からどれだけ離すべきか、線路中心間隔はどれ位にすべきかが決められています。この値は、「interurban and street railway equipment only」ということですから、その辺は注意しておく必要があります。

直線では、架線柱を線路中心から13/16インチ以上、線路中心間隔は1+3/4インチ以上、ですが、カーブが急になるにつれて離すべき距離は増えていき、最急では実物で35フィートのカーブまで列挙されています。これはHOで半径122.5mm(6+9/16インチ)、1/80で133.4mmのカーブに相当します。この間に我が「単コロホイホイ」が位置します。

また、NMRA RECOMMENDED PRACTICESのRP-11に、「Curvature and Rolling Stock」という推奨値があります。要するに、車輌(equipment)はこの位は通れる様に設計しよう、また、線路(layouts)はこれ以下の急カーブは使わないようにしよう、という数字です。

で、ここで対象となってくるのは、「Street Cars」と「Interurban」です。「Interurban」は車体長によって、CからEの3つに区別されていますが、路面併用軌道を走行する場合は、Bに一括りにされています。それによると…

「Street Cars」は最急カーブ36インチ(実物で)、最急2.5番ポイント

「Interurban」は最急カーブ50インチ(実物で)、最急3番ポイント

と述べられています。HOではそれぞれ半径126mm(5インチ)及び半径177.8mm(7インチ)になります。1/80ではそれぞれ137.2mmと190.5mmとなります。偶然ですが、我が「都電ホイホイ」のカーブ(半径180mm)は、併用軌道を走行する「Interurban」の値に似通っています。

また16.5mm軌間を前提に作図してみると、2.5番ポイントは半径126mm、3番ポイントは半径294mmより緩い半径では構成できない様です。とすれば、「標準ホイホイ」の半径250mmというのも、適切な選択であったと思います。

ということで、20年近く前に、収容ケースの大きさやカーブの通過具合から適当に割り出した諸元が、意外とNMRA STANDARDS及びRECOMMENDED PRACTICESを満足させているので、ちょっとびっくりしている次第です。

でも、S-6では、線路中心間隔は13/4インチ以上、となっていますから、標準ホイホイの50mm間隔は規格を満たしますが、都電ホイホイの40mm間隔はちょっと狭すぎますかね… ということで、いずれ、複線間隔も調べてみようかと思っています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年12月7日 9:03 PM | 投稿者名: treasure

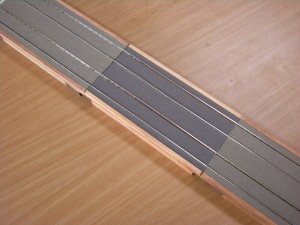

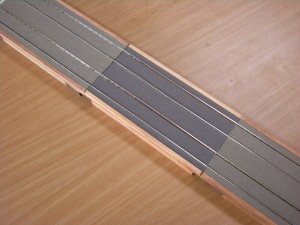

ホイホイ併用軌道の舗装に使っていたマーメイド紙の「こいねず」が廃版になってしまったので、代替品を探して試用してみました。キャンソン・ミ・タントの345番「ダークグレー」と、マーメイドの「グレー2」です。

左上がキャンソン・ミ・タントの「ダークグレー」、右下がマーメイドの「グレー2」です。

キャンソン・ミ・タントの「ダークグレー」はやや赤味を帯びているのに対し、マーメイドの「グレー2」は無彩色です。表面の風合いは、マーメイドの「グレー2」は同じ紙なので問題ありません。キャンソン・ミ・タントの「ダークグレー」も許容範囲だと思います。

比較のために、中央にキャンソン・ミ・タントの「ダークグレー」、前後をマーメイドの「こいねず」にしてみました。色合いは同系統(やや赤味がかったグレー)なのですが、明度が低いという違いがあります。

更に、中央をマーメイドの「グレー2」にしてみました。明度は似ていますが、色合いが違います。

写真写りと現物では感じも違うので、選択は中々難しいです。来週の忘年運転会でご意見を伺えればと思っています。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年10月29日 10:13 PM | 投稿者名: treasure

合運終了から約1週間が経過しましたが、会場で発生したトラブルの修復を実施中です。

①都電6044の不調

帰宅後、「赤い箱」で再度テストしてみたら、異常なく動いてしまいました。で、28スピードステップで動かすという悪戯をしたらまた、デコーダを認識しない状態になってしまいました。ふと思うところがあって、供給されている電圧を測定すると、10.6 Vしかありません。ACアダプタを繋いだところ、14.3Vまで上昇し、この状態でアドレス読み出しを試行したら異常なく読み出せ、回復してしまいました。コマンドステーションとして使用する際は、ACアダプタを接続すべきなのは知っていましたが、プログラミングの際にも繋いだほうが良さそうです。

②都電ホイホイポイントの接続不良

2つのうちの1つが不安定だった(その割には本番ではそこそこ動いてましたが…)ので気がかりでした。帰宅後、仕上げのため、レールの塗装をしようと動作確認すると、また動きません。調べてみると、ストックレールとリード/トングレール間の接続が不良でした。分岐直線側のみからパワーを取っていたため、ポイント前端からパワーを供給すると、動作したりしなかったりするのでした。にもかかわらず本番で動いていたのは、エンドレス中に組み込まれていたためと考えられます。対策として、分岐側のレールを並行に結線し、ポイント内部での電気的接続に頼らない様に改修しました。準備工作をしてあったので助かりました。

③Arbeitswagen(K30905-1)の車輪交換

某所から、KATO広電の壊れた下回りASSYパーツが出てきました。そこで、忘れないうちにと、輪軸を丸ごと置換してしまいました。でも、件のトラムは未だ一編成在籍していますので、いずれにせよ車輪交換は検討する必要があります。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 江東電気軌道(KDK), 車両, 関東合運 |

コメント(0)

2013年10月8日 8:38 PM | 投稿者名: treasure

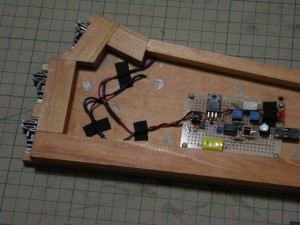

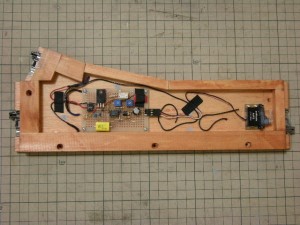

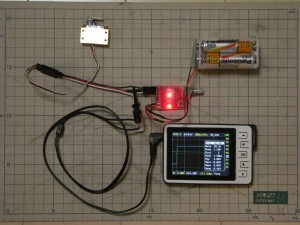

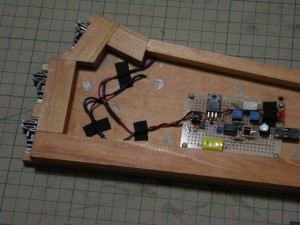

ホイホイにおけるポイント制御の備忘録です。

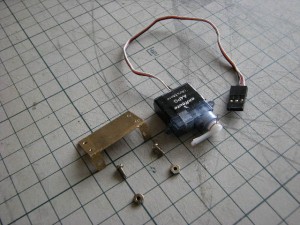

組み込み用の制御ボードを組立てました。写真は実装配置、配線等が固まった「量産形」で、この前に実装や動作の検証のため、「増加試作形」を1枚作っています。未だDS51K1は未実装です。これは後述の通り、ホイホイに取り付ける段階で実験的に配線を決定するためです。試作したバラック基板からの変更点は以下の通りです。

- 部品の配置や配線のとり回しを全面的に見直し。

- ボードを標準より薄い、厚さ0.8 mmの薄型ガラスエポキシ基板に変更。

- 発振制御用のフィルムキャパシタを厚さ6mmのものに変更。

- 電力供給回路で、サーボ直前に並列にに入っている、25V220μFの電解キャパシタを、標準品から高さ5 mmの薄型に変更。耐圧は10Vとなったが、5Vの回路なので保つと判断。

- 同じく電力供給回路の、三端子レギュレータ周辺のキャパシタをデータシートにある容量に変更

- 三端子レギュレータの、入力・出力端子間に、逆電圧保護用のダイオードを挿入

リレーは、高さ5.2 mmの1巻線ラッチング型、オムロンのG6KU-2P-Y(12V)を使いました。バラック基板での10kΩVRは、5kΩと2kΩの半固定抵抗2つに置き換えました。2つを直列に接続し、2kΩをリレーで短絡させることによって、抵抗値を減少させて出力パルス幅を小さくし、サーボモータを、向かって半時計方向に回転させます。定位・反位の区別は、ポイントの左右と、サーボモータの向き(前後2通り)、リレー接点(c接点なので、a接点として使うか、b接点として使うかで2通り)がからむので、設置時に実験して決めることにしました。

測定してみますと、DS51K1は、定位(Digitraxではclose、NCEではNormal、またはON)で橙色がプラスになります。出力電圧は13.6 Vで、ほぼ0.5秒通電されます。そこで、リレーの駆動電流9.1 mAと、コイル抵抗1315Ωから計算して、両者間に180Ωの電流制限抵抗を挟んで接続しました。

増加試作ボードを単コロホイホイに取り付けました。ホイホイ基板との間に、基板裏の配線保護のため、2 mm厚程度のスペーサを挟んであります。使用したのがシノハラ製品なので、写真にある通り、リレーの空き接点を利用して、トングレールやリードレール、クロッシング部の極性を切り替えるべく準備しましたが、サーボでポイントが転換し始めるまでの間に極性が切り替わってしまうと短絡事故になりますので中止しました。これは後日、マイクロスイッチを付加して実現しようと考えています。

試運転してみると、中々好調です。

カテゴリー:DCC, ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

2013年9月21日 3:59 PM | 投稿者名: treasure

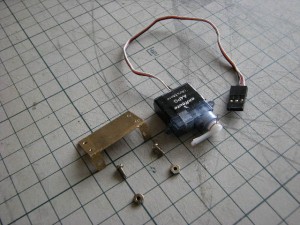

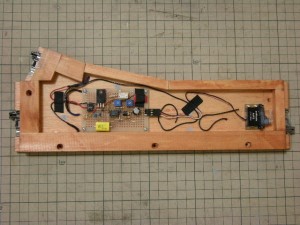

ホイホイにおけるポイント制御の備忘録です。

サーボモータをホイホイ基板内へ固定するために、0.5 mmt真鍮板をL字形に曲げて簡単なブラケットを作り、それを介してモータを4 mmtシナベニア板に固定しました。サーボモータの回転軸とポイントのタイバーは、付属ホーンの軸~腕に0.5φ燐青銅線を巻き付け、それをサーボモータから直角に出すことによって連動させました。この際、燐青銅線に傷をつけないように注意して曲げないと、応力集中による金属疲労で折損します。加工硬化の影響もある様です。

モータとブラケットはM2ネジ、ブラケットとホイホイは2 mmタッピングネジで固定してあります。小さな木ネジが入手できなかったので、タッピングビスで代用しました。

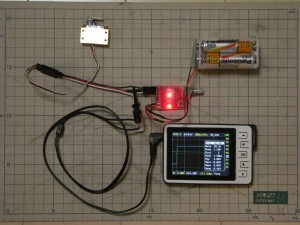

サーボモータは固定する前に、中立位置にしておきます(ホーン等も改めて中立、即ち水平垂直に再固定します)。ここでは廉価なサーボテスタを利用して中立位置としました。ついでにオシロスコープで、パルス幅とサーボモータの位置関係も調べてみました。パルス幅(立ち上がりから立ち下がり)が1.5 mSで中立、パルス幅が拡がると時計方向に、狭まると反時計方向に静止位置が移ります。接続したサーボモータの種類をサーボテスタが認識するとも思えないので、パルス幅1.5 mSで中立、というのはデファクトスタンダードと考えてよさそうです。

設置後の基板裏面です。サーボテスタで試運転してみると、駆動力は非常に大きく、転換不良の心配はなさそうです。むしろ、トルクが大きい分、暴走時や調整不良時の破損が心配です。いずれにせよ、ブラケットや連動部品の耐久性は、実運用のなかで確認していくことになります。

カテゴリー:ホイホイ・MTCC規格モジュール, 工作, 江東電気軌道(KDK) |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »